嗨!鬼頭刀—我在菲律賓巴丹群島所看見的很多的你們

楊政賢|國立東華大學民族事務與發展學系

今年暑假,因著台灣某電視台節目製作的需要,我「重返」了昔時的論文田野地—菲律賓巴丹群島。停留期間,一如往常,我在群島之洋的海域上,進行著「跳島」的日常移動與田野觀察。這一次,我想試著談談:我在菲律賓巴丹群島所看見的很多的你們。嗨!鬼頭刀 ----

圖 1 鬼頭刀 \ 每年游經菲律賓巴丹群島海域的迴游性魚類,是島上 Ivatan 族人重要的海洋物資之一

鬼頭刀,作為島嶼的一種海洋物資

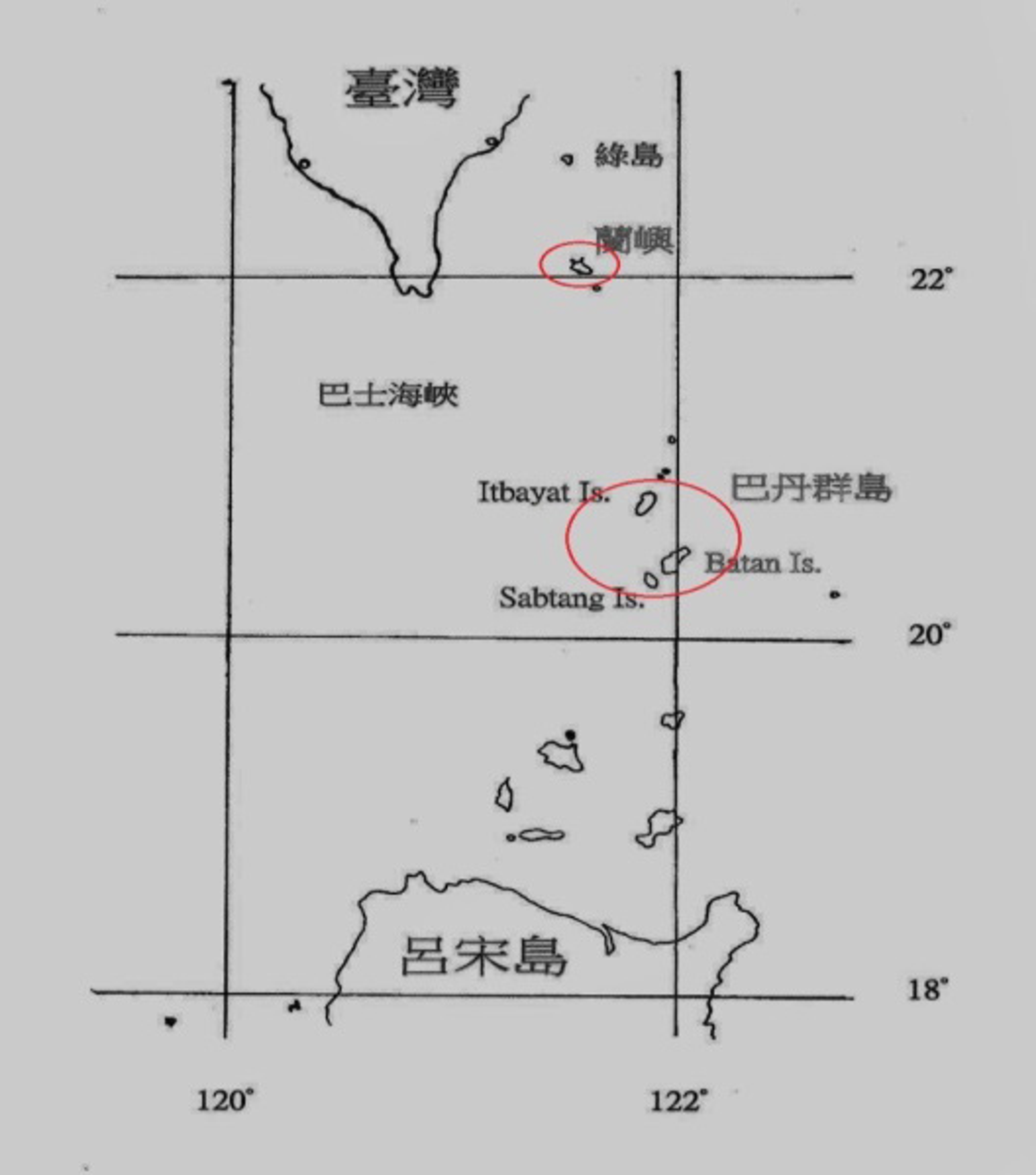

台灣蘭嶼與菲律賓巴丹群島這個跨國境海洋島嶼鏈區域,存在著一個文化類緣關係密切而經常被討論的「族群」,該「族群」在蘭嶼稱為Tao,在巴丹群島則為Ivatan。巴丹群島地處東經123度53分、北緯22度20分,是菲律賓最北部的行省(巴坦尼斯自治省),約位於蘭嶼南方75公里,台灣鵝鸞鼻東南方160公里處(參見圖2)。巴丹群島由十座島嶼組成;其中,僅Batan、Sabtang、Itbayat等三大島嶼有人居住;省會巴斯可市(Basco)位在巴丹島(Batan)上,總人口數約一萬八千人。

圖 2 臺灣、蘭嶼、巴丹群島與呂宋島相對位置

回顧歷史,我們可以發現對一個長期置身海洋島嶼環境的島民而言,「族群」經常是其部落經濟共同體的一種最佳體現。巴丹群島因其地處太平洋及南中國海之會合處,所以常伴有季節性海流及季風。黑��潮(Kuroshio)這股北半球流速最快的環流即流經菲律賓巴丹群島海域,帶來為數可觀的迴游性魚類,及其他受這些魚類所吸引過來覓食的大型魚類等海洋資源。其中,飛魚和鬼頭刀,即是黑潮流域常見的兩種魚;海面上飛魚躍出在前,鬼頭刀緊追在後的畫面時有所見(參見圖3)。換言之,就巴丹群島海洋文化生態體系而言,人類(Ivatan)善加利用海洋資源(黑潮魚群)、發展生活飲食(料理方式)與社會交換(物資再分配)等傳統「人魚網絡」,這似乎是一個島嶼經濟慣常的發展模式。其中,本文所試圖探討的鬼頭刀(參見圖1、4),可說是當地島民最重要的海洋「物資」、生活「飲食」與社會「禮物」之一(參見圖5-6)。

圖 3 菲律賓巴丹島 Diura 漁村的路標 /Diura 每年仍會施行招魚祭,該路標所繪者,正是鬼頭刀(左)追捕飛魚 ( 右 ) 的食物鏈生態

圖 4 從 Batan 島開往 Sabtang 島交通船上,船員隨手放線拖釣上船的鬼頭刀

圖 5、6 走在部落裡經常可見族人將鬼頭刀 (右) 與飛魚 ( 左)一起晾曬的場景

鬼頭刀,作為族群的一種生活憶態

John Urry(1995:4)指出:「憶態(remembering)是一種社會建構、社會溝通及社會制化。在永無中止的過程中,『過去(past)』會不斷地被建置於當下時空」。此外,Layton(2000:49-50)亦曾引澳洲為例說明人類有以象徵符號溝通的能力,關係或社會位置都可以透過儀式或藝術來表達。物質文化在澳洲很多地方更是表達游獵群體社會認同的重要方式。因此,今日我們若以巴丹島為例,我們亦能看見Ivatan族人透過「鬼頭刀」的當代建構及其展示景觀,試圖傳達其族群文化「生活憶態」的集體意識。

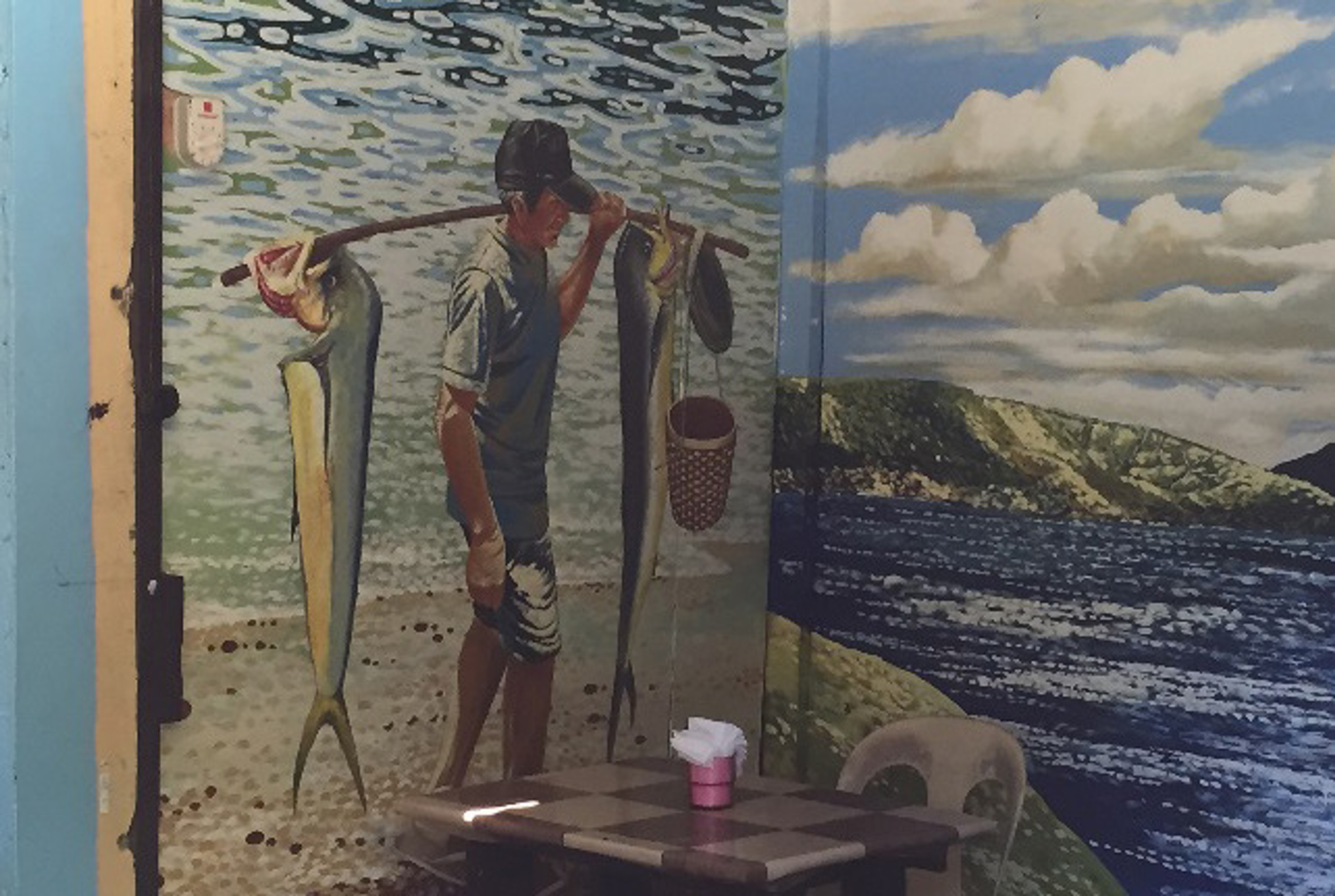

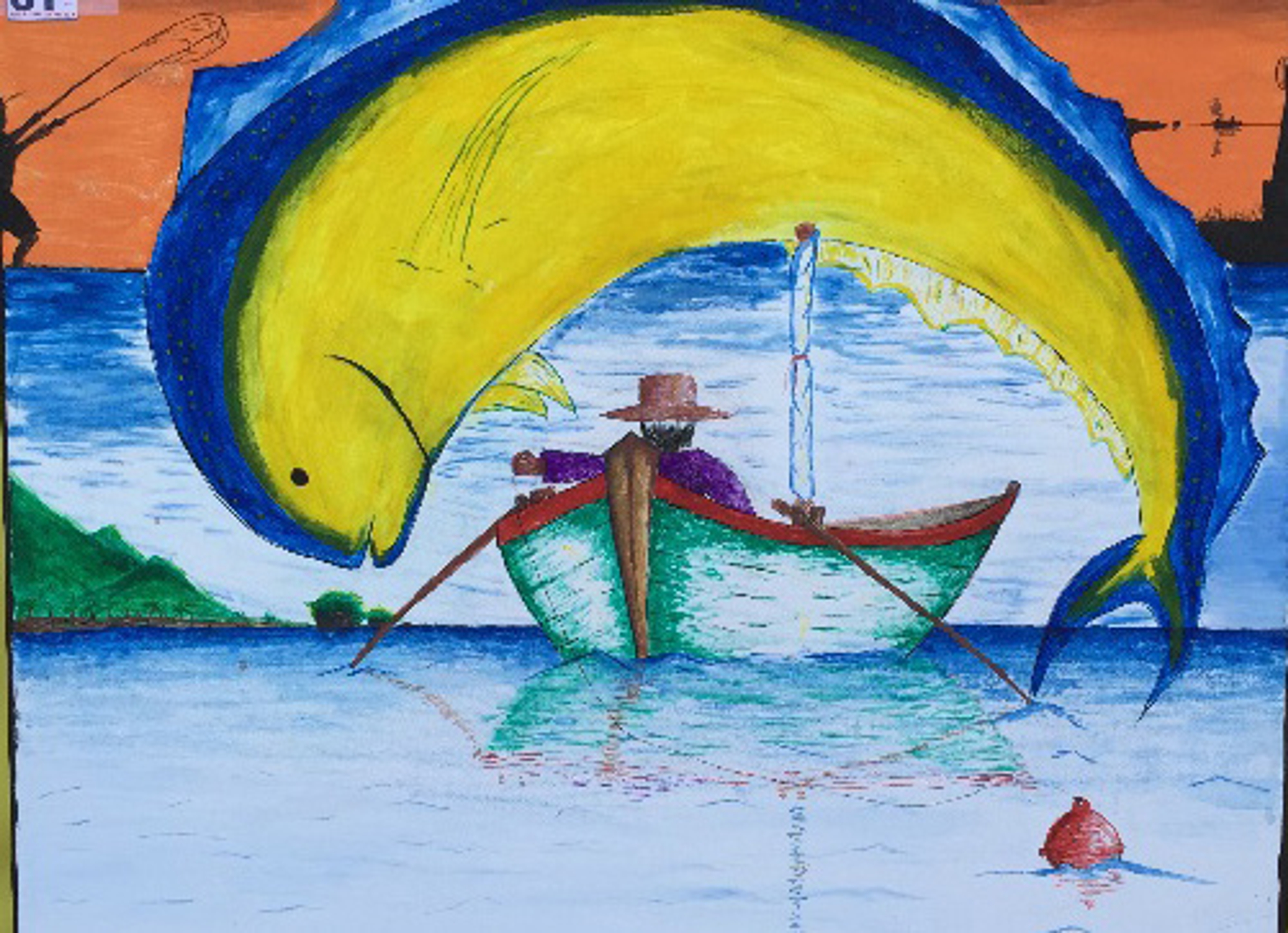

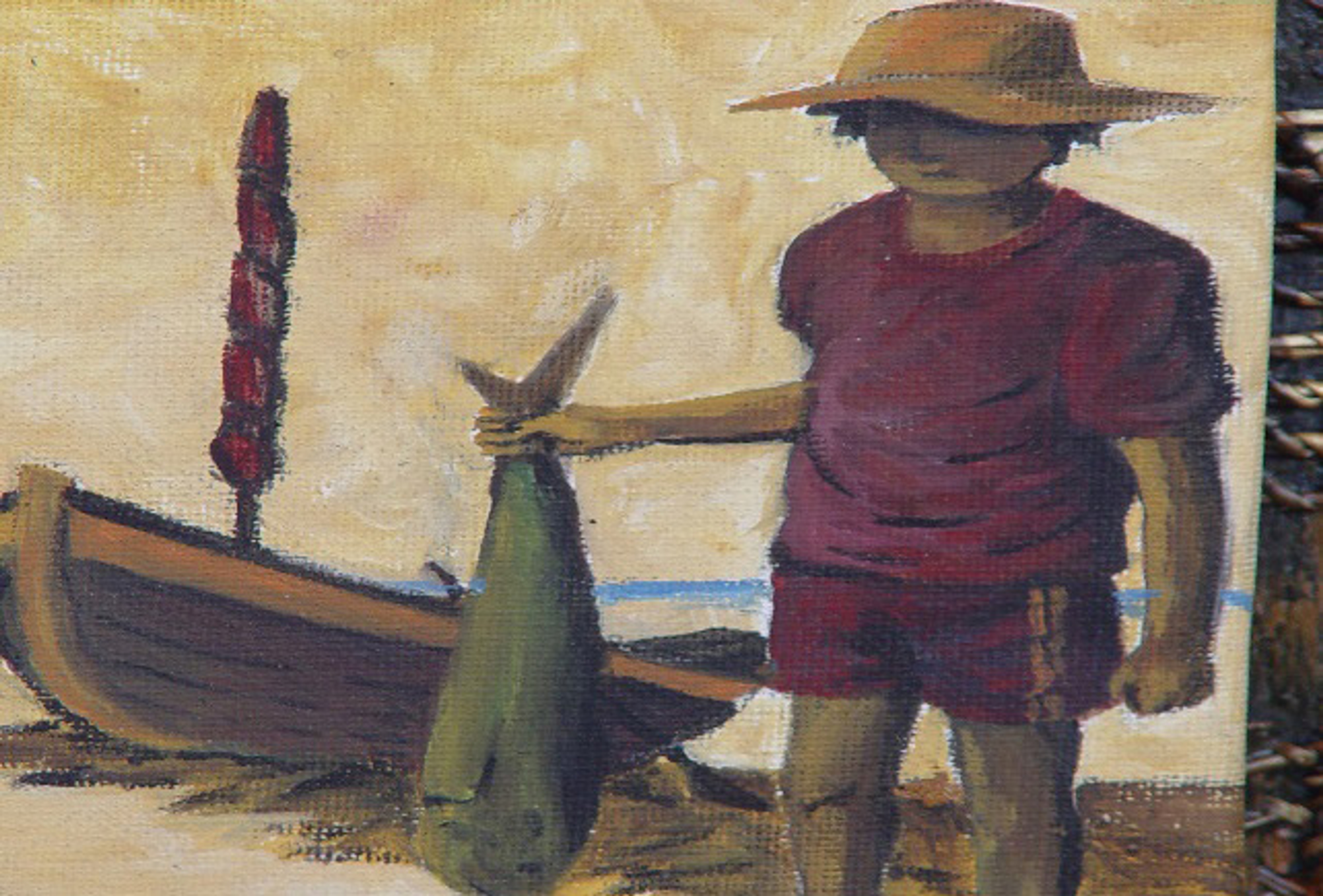

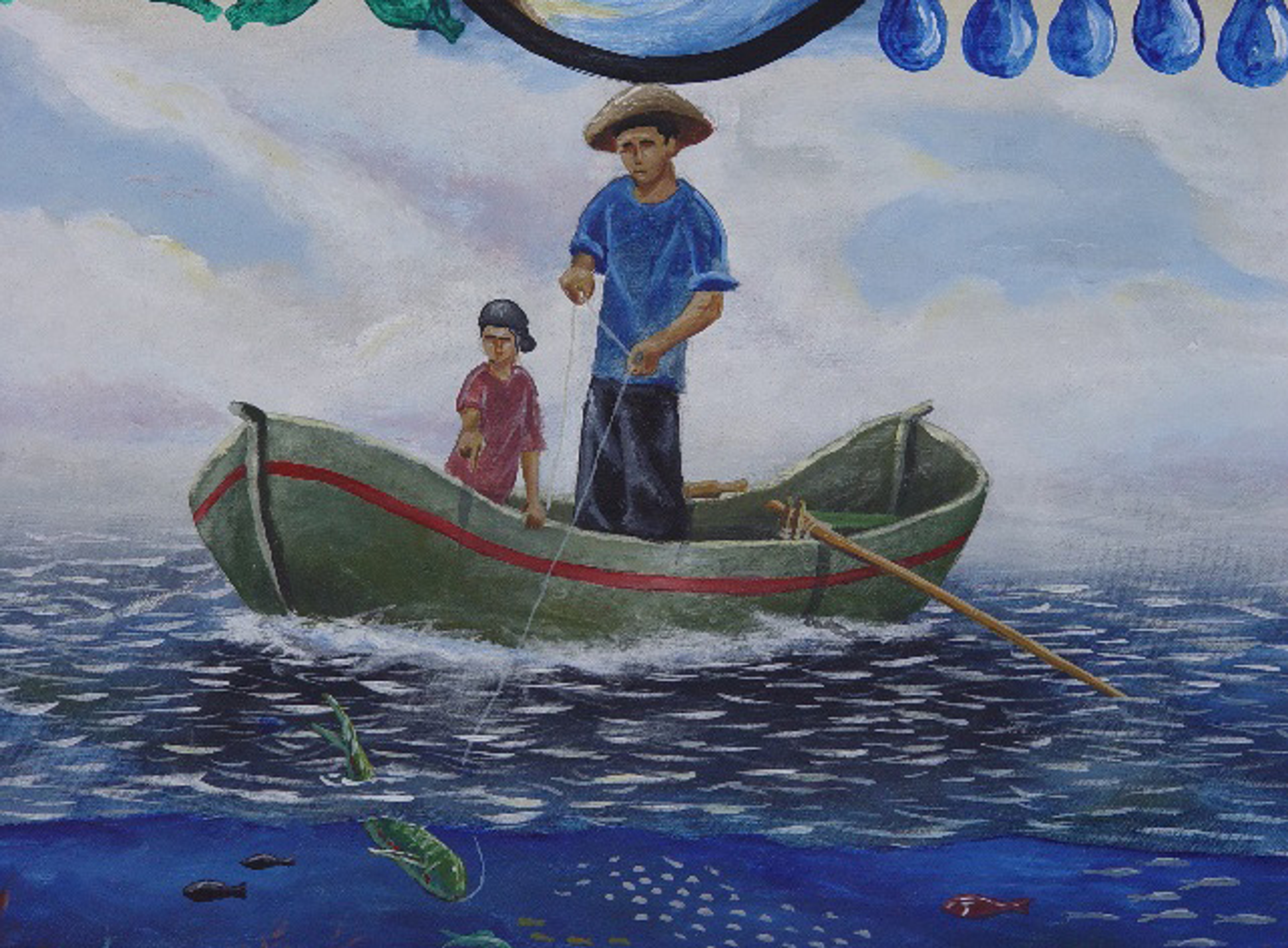

這次田野,筆者發現許多以「鬼頭刀」作為母題的創作藝像,紛紛出現在主要街道的公共藝術壁畫(參見圖7-9)、風味餐廳門面彩飾(參見圖10)、交通工具(參見圖11)、紀念品(參見圖12)、兒童畫作(參見圖13-15),以及當地畫家作品(參見圖16-18)等等創作之中。心想,我們是否可從這些藝術創作當中,藉由整理、分類與詮釋,進而理解Ivatan與鬼頭刀「人魚網絡」背後所隱含之「生活憶態」思維?

舉例來說,上述所舉「鬼頭刀」母題的創作藝像經常會出現「鬼頭刀與飛魚」、「族人海中拖釣鬼頭刀」、「族人捕獲鬼頭刀」、「族人捕獲鬼頭刀準備返家」等彰顯Ivatan與鬼頭刀「人魚網絡」的主題或母題。這種現象或許正是Ivatan靠海吃海、以物易物,所發展出對「鬼頭刀」人魚網絡依戀習癖的象徵投射。於是,當Ivatan族人放下釣竿、拿起畫筆時,心中所惦記的仍是如何捕撈、處置、料理「鬼頭刀」此一重要的海洋「物資」、生活「飲食」與社會「禮物」,大量以「鬼頭刀」為母題的創作,也就於焉誕生。由此看來,從文化意象到創作藝像、從海洋到畫布,我們若能跟隨著「鬼頭刀」的身影,悠遊其中、游離其間,或許便能理解其歷久彌存的「人魚網絡」,如何藉由創作藝像的定格,包藏其不同歷史階段的生活「憶態」。

圖 7 Mahatao 市區以「族人捕獲鬼頭刀準備返家」為主題之牆壁彩繪

圖 8 Basco 市區以「族人捕獲鬼頭刀準備返家」為主題之牆壁彩繪

圖 9 Basco 燈塔前以「鬼頭刀與飛魚」為主題之公共藝術彩繪

圖 10 Basco 市區某餐廳��牆壁彩繪有「族人捕獲鬼頭刀準備返家」主題之大型創作

圖 11 Basco 市區以「鬼頭刀與飛魚」為主題之 MATODA( 計程摩托車 ) 彩繪

圖 12 Basco 機場店家販賣「鬼頭刀」造型之藤編吊飾

圖 13 巴丹省政府藝廊展示以「族人海中拖釣鬼頭刀」為主題之兒童繪畫作品

圖 14 巴丹省政府藝廊展示以「族人海中拖釣鬼頭刀」為主題之兒童繪畫作品

圖 15 巴丹省政府藝廊展示以「族人捕獲鬼頭刀準備返家」為主題之兒童繪畫作品

圖 16 巴丹省政府藝廊展示以「族人捕獲鬼頭刀」為主題之畫作

圖 17 巴丹省政府藝廊展示以「族人海中拖釣鬼頭刀」為主題之畫作

圖 18 Basco 市區某藝品店販售以「族人海中拖釣鬼頭刀」為主題之畫作

鬼頭刀,作為當代的一種觀光建構

與台灣蘭嶼島嶼位置的宿命一樣,觀光事業似乎也是巴丹島當代發展面向的重要選項之一。近年來,巴丹群島隨著觀光事業的快速發展,當地島民意識到觀光環境營造的必要性,諸如觀光景點、路線規劃、特色民宿、風味餐廳、手工藝品等面向的觀光事業整備工作,全面開展、方興未艾。然而,當觀光人潮不斷自島外湧入,巴丹島對外作為一個異族觀光現場的同時,Ivatan族人也全然內捲、置身其中,如何凸顯自我、區辨彼此,似��乎成了Ivatan族人的一個當代發展課題。其中,「鬼頭刀」母題的相關創作藝像與紀念品,乃至公共藝術的傳達訊息等,無非都隱藏著Ivatan族人對主動介入當代觀光建構的心懷意念。另一方面,觀光客藉由觀看「鬼頭刀」的文化符碼與創作藝像,並試圖理解其生活憶態的過程中,創造了對巴丹島Ivatan族人的觀看符號、認知與想像。由此看來,巴丹島「鬼頭刀」的文化意象與創作藝像,所牽動的不僅僅只是異族觀光的環境氛圍營造,同時也兼具有提供他者(遊客)進行當地Ivatan文化識別學習的功能。

嗨!鬼頭刀

購買當地的「紀念品」經常是遊客旅行各地,除了不斷拍照留影之外,另一個明顯的商業與儀式行為,更是遊客試圖證明自己曾經到訪該地的重要「物證」。這一次,不能免俗地,我也從菲律賓巴丹島帶回了一隻「鬼頭刀」(參見圖19)。從巴丹到台灣、從海洋到畫布,我終於擁有了屬於我自己的「鬼頭刀」,那是我開始編織我與鬼頭刀之間「人魚網絡」的線頭----。

望著眼前的這幅畫,「鬼頭刀」彷彿躍然海上。不再停格的「憶態」,瞬間打開了時間膠囊,追憶似水年華----。

圖 19 購自菲律賓巴丹島當地藝術家的鬼頭刀畫作,目前收藏於筆者家中

參考書目

Layton, Robert. 2000. From Clan Symbol to Ethnic Emblem: Indigenous Creativity in a Connected World. In: Claire Smith and Graeme K. Ward (Eds.). Indigenous Cultures in an Interconnected World, pp:49-68.St Leonards: Allen & Unwin.

Urry, John. 1995. Consuming Places. London: Routledge.