景觀的重建與新自由主義下的大型運動賽會—海峽兩岸的一些觀察

範例標題

蒲皓舟|University of Dayton

張育綺|南亞技術學院

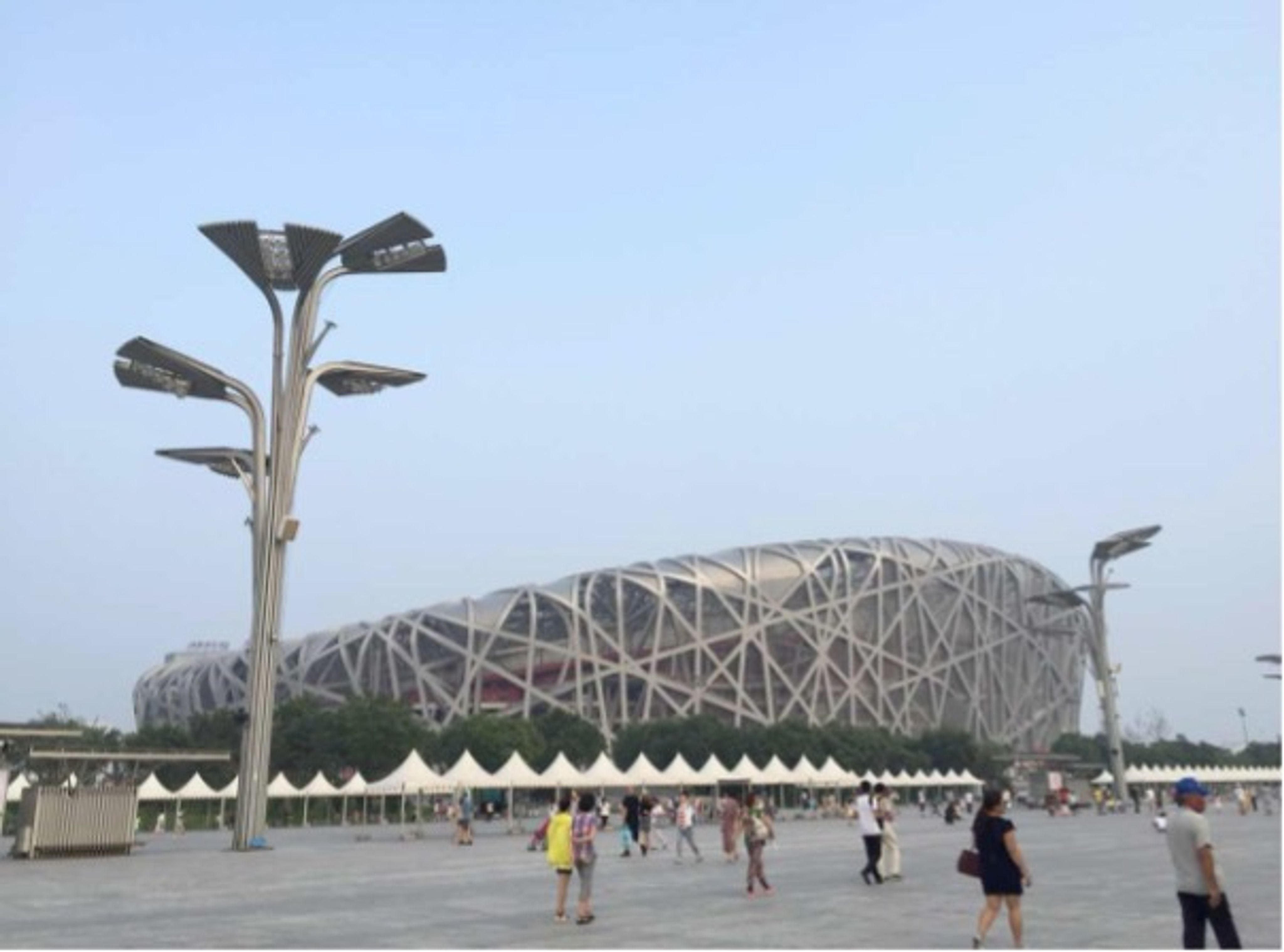

圖1 國家體育場,2008 北京奧運主場館俗稱「鳥巢」(張育綺攝)

2017臺北世界大學運動會在今年八月順利落幕,本屆世大運由臺北市政府主辦,籌辦過程因大巨蛋工程負面消息與爭議不斷,使得本次賽會一直不為外界看好,在賽前更僅售出約三成的票劵。然而透過成功的行銷手法與大量媒體露出,在賽事開打後話題不斷,迅速吸引臺灣各地人民��的關注並踴躍進場觀賽,最後開低走高達成超過85%的高售票率。來自世界各國的年輕運動員們也透過FB、IG、YOUTUBE等社群網絡,分享他們在臺灣期間的比賽經驗與旅遊見聞,其中一位來自美國的選手更化身YOUTUBER分享多支記錄臺灣的影片,吸引數十萬人次點閱觀賞。臺北市長柯文哲在閉幕式的致詞中提到:「這場運動盛會讓臺灣用運動與世界交朋友,讓臺灣更緊密的融入國際社會,讓世界看見臺灣。」主辦大型國際賽會經常被視為提高主辦國能見度以及行銷主辦城市的良機,然而近年來由於大型賽會給承辦城市及國家所造成的巨大財政負擔及社會風險,申辦國際賽會在全球的吸引力持續下降。

在眾多申辦城市由於缺乏公眾或政府支持而相繼退出申辦的背景下,2022年冬奧會及2024年夏奧會到最後均僅剩下兩個申辦城市。對此國際奧會更是承受著巨大的壓力,並推出一系列措施如《奧林匹克2020議程》及同時指定兩屆奧運會主辦城市(2024及2028夏季奧運會)以應對危機。與此同時,2022年冬奧會的成功申辦標誌著中國進入了新一輪的奧運週期。有人認為2022年北京奧運會是又一次政府花大錢造聲勢的形象工程,但與2008年奧運會相比,中國民眾對這次北京冬奧會的期待普遍更為理性,政府的態度及宣傳也更為低調。那麼,我們應該怎樣看待北京這次的申辦呢?奧運會在現代社會中到底扮演著怎樣的角色?他的社會學及政治經濟學意義又為何?

首先,從社會學的角度看,奧運會是人類社會所創造的一項景觀(spectacle)。法國哲學家Debord(2014)在其著作《景觀社會》中將景觀看作現實社會非現實的核心,並且體現在其全部特有的形式—新聞、宣傳、廣告、娛樂(也包含體育)中。沿用馬克思主義的批判方法,Debord認為資本積累在達到一定程度後會產生景觀,現代社會處於由商品堆積向景觀堆積的轉換時期。Baudrillard(1994)將景觀定義為 “少數人演出,多數人默默觀賞的某種表演”(如奧運會)。商品經濟的發展促使了大眾對景觀的癡迷,而占少數人的統治階級則依靠控制景觀的生成和變換來操縱整個社會生活。全球性“媒體時代”的出現與發展進而改變了景觀的具體內涵。Kellner(2003)在其對媒體景觀的研究中強調,商品化的景觀在媒體技術發展的影響下變得更具吸引力,其也在同時提高了對個體娛樂消費的控制力。奧運會的全球化發展很大程度上歸根於媒體傳播技術的進步,特別是衛星轉播技術出現。Roche(2002)在其研究中也認為與傳媒的結合是促使奧運會相較其他大型盛事(mega-events),如世博會等,更受矚目且更具經濟價值的重要原因之一。Boykoff(2013)則將奧運會所創造的華麗景觀及節日氣氛所達到麻木公眾的效果,當作一種新的資本主義發展手段,稱之為“慶典資本主義”(celebration capitalism)。奧運會由於其極高的社會關注度,宏偉壯觀的節目內容(如開、閉幕式),以及儀式化的表現形式,創造出了一個無與倫比的人類景觀。而奧運會所一直推廣的所謂奧林匹克主義,也在此過程中被轉換為抽象消費文化的一部分,進一步吸引觀眾對奧運會所創造出來的景觀進行消費,以及對奧運會組織者,也就是少數統治階級控制的服從。

Debord在其研究中特別提到了城市主義(urbanism)作為人類社會中的突出景觀。Debord認為城市化為“資本的擴張提供了物質基礎,並為他們的部署準備了場地。城市化是真正分離的技術”。從歷史上看,城市化的發展與奧運會有著千絲萬縷的聯繫,1992年巴賽隆納奧運會在歷史上即被視為透過奧運會實現城市更新的一個經典例子。借助奧運會的東風,巴賽隆納政府對舊城區進行了大規模的改造,其曾受嚴重污染淪為貧民區的沙灘,現已成為歐洲最受歡迎的旅遊勝地之一。類似的案例也體現在上屆北京奧運會在公共交通的建設上,2008年奧運會為北京帶來當時世界上最大的機場,擴展了地鐵線路,大大提升了城市的交通運載能力,也為北京帶來了鳥巢、水立方及奧體公園這樣指標性的旅遊景觀(圖1–圖4)。2014年索契(Sochi)冬季奧運會更是幾乎翻新了這座位於黑海之濱的度假城市,當然其背後的代價是高達500億美元的投入。奧運會的舉辦往往將一座城市置於全球的關注焦點之下,並伴隨著翻天覆地的城市景觀重建。

除了彰顯政治實力以外,舉辦奧運會的動機也與全球化背景下各國大力發展“國際都市”以提高城市競爭力有密切關係。這裡所指的城市競爭力提高,具體體現在旅遊業的發展、就業率的升高、城市形象的提升,以及對外來投資及人才吸引力的增長。奧運會由於其所創造出的卓越景觀,而常常被當作一座城市競爭力的標誌。大型奧運會的舉辦不僅能夠抬升城市的國際形象,它更是一張能加速大規模城市改造的通行證。Broudehoux(2007)認為,奧運會所創造的象徵性景觀,由於其巨大的吸��引力及相對弱化的政治印象,使得城市改造的過程能受到更少的公眾監督。而奧運會對國家主義的鼓勵,也會使得與之相關的政府干預行為受到更少的阻力,比方說在房屋拆遷這個中國十分尖銳的社會問題上,當下應該沒有比“國家辦奧運會需要”更好的藉口了。

Debord的景觀論建立在對資本主義的批判之上,而奧運會的發展也與全球資本主義有著密不可分的關係。資本主義在歷史上經歷了不同階段,並成功保持住其對世界政治經濟的統治。近年來的資本主義發展體現了更多新自由主義(neoliberalism)的特點。新自由主義強調自由市場及私有化,反對國家對於市場及經濟的干預。新自由主義的崛起在美國的雷根和英國的柴契爾時期達到最高潮,這一時期新自由主義也開始在全球迅速擴張,同一時期出現的“亞洲四小龍”便與新自由主義有莫大的關係,而中國的改革開放也深受其影響。在雷根執政時期,洛杉磯舉辦了1984年夏季奧運會,而這屆奧運會也由於其高度的商業化特徵,被當作現代奧運會的一個重要轉捩點。在洛杉磯奧運會之前,1976年加拿大蒙特婁(Montreal)奧運會在政府巨額投資的背景下累積了高額的債務,而蒙特婁奧運會的財政黑洞加上美蘇冷戰的政治背景,也大大降低各國對舉辦奧運會的興趣。事實上,代表美國的洛杉磯是那屆奧運會的唯一申辦者,而其大量引入私人資本的籌資方式,也與當時大環境的新自由主義理念不謀而合。1984年洛杉磯奧運會的成功使得奧運會重新成為各國的寵兒,且從此以後商業化及私人資本開始占賽會的主導地位,奧運會也開始了其新自由化的過程。

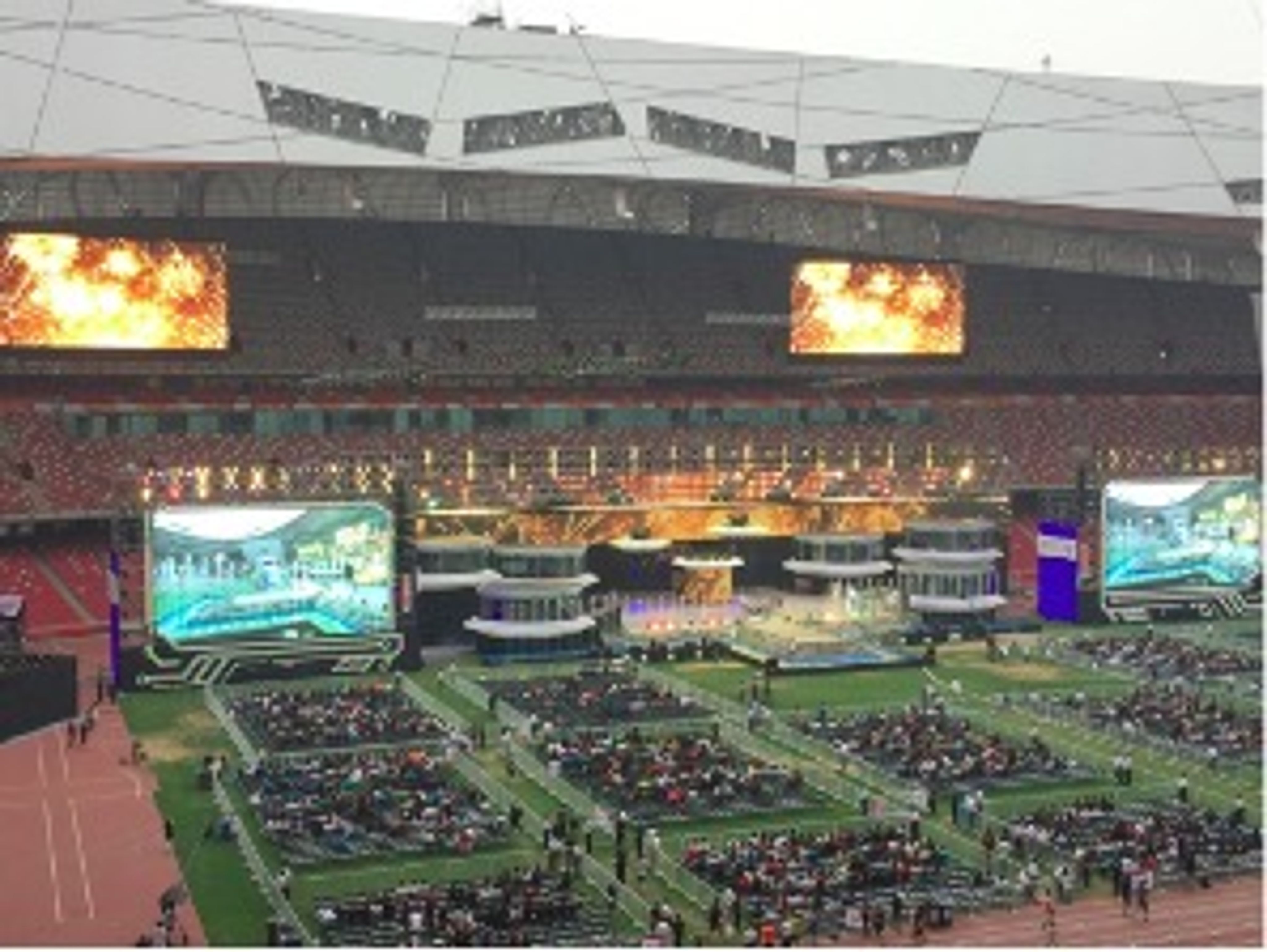

圖2 「鳥巢」內部一景(蒲皓舟攝)

圖3 2016北京電子競技公開賽於「鳥巢」舉辦 (蒲皓舟攝)

圖4 奧林匹克公園現已成為北京著名觀光景點,遊人如織(張育綺攝)

新自由主義對奧運會的重要影響,體現在前面所提到的城市景觀的構建上。其具體表現為政府借助公共私人合作制(public-private-partnership)與以私人業主為代表的利益群體形成同盟(coalition),從而加速城市化的實現。Harvey(2006)將這種公私合營,政府將公共服務外包商品化的新模式稱為城市企業主義(urban entrepreneurialism)。公共私人合作制目前最流行的為BOT模式(build–operate–transfer),其主要形式為將政府所規劃的工程交由民間投資興建,並且在經營一段時間後再移交由政府經營。這種模式目前在奧運會相關設施建設已得到廣泛應用,如中國國家體育場鳥巢,當年便由中信集團子公司聯合體負責其設計、投融資、建設、營運及移交,並獲得2008年奧運會後30年的國家體育場經營權。但由於中國國情的特殊性,當年北京奧運會期間的BOT案幾乎全部由國有企業得標。但在其他舉辦大型賽事的案例中,BOT的具體實施一般由私人資本參與其中,如近期廣受關注的2017臺北世界大學運動會,其原定的開、閉幕場地—臺北大巨蛋體育場,該場館興建之初的規劃乃由臺北市政府交由臺灣遠雄集團經驗管理。Hall(2006)在其研究中提到,大型賽事如奧運會所涉及的場館建設及城市更新,往往對長期的公共利益帶來負面影響,但能夠為企業帶來可觀的短期利益。而大量私人資本的湧入,實際上也控制了奧運會的規劃並使其為企業利益服務。

Harvey(2006)在對新自由主義的批判中提到,新自由主義的本質是透過佔領而對資源進行重新分配。他提到自由主義的特點包括公共空間的商品化、多種產權的私有化,以及對資源的殖民化分配。具體來講,奧運會的舉辦使得原本的公共土地被轉換為私有產權,並用於修建如商場、�高檔公寓等設施,而在產權置換過程當中往往伴隨著大範圍的拆遷,及對當地社區居民的驅離與搬遷。新自由主義的直接後果便是由於過度私有化而造成社會不公平急劇擴大,私人企業會比公眾得到更多利益,而風險也因公共私人合作制而大量轉移到公共財政及治理中。我們看到巴西近年在籌辦世界盃與奧運會過程中,大量建設場館、更新基礎建設的同時,也加劇了國內的社會階級衝突導致社會動盪不安,且當一切矛頭都幾乎指向政府,具有重要影響力的私人利益集團則隱匿其身後。與此同時,新自由主義所推崇的“滴漏效應”(trickle-down effect)也成為奧運會大量引入私人資本的藉口之一。“滴漏效應”認為對社會上層階級的優待會改善整體經濟,並使社會低階層人民受益。但這種觀念在現實中往往適得其反,甚至造成貧富差距的擴大。新自由主義對於奧運會的另一影響在於對一賽會舉辦成功與否衡量標準的改變。如同洛杉磯奧運會因其商業化的成功及對私人資本的依賴使其備受推崇一般,奧運會對經濟發展的貢獻幾乎已成為當今衡量一屆奧運會成功與否的關鍵指標,關於賽會在社會關懷及對舉辦地居民生活品質等面向的影響則被大大忽略了。

對於2022年冬季奧運會,北京提出了節儉辦奧運的理念,其具體內容表現在對民間資本的大量引用(圖5–6)。如冬奧會編制預算的15.6億美元中政府補貼僅占6%;15.1億美元的場館投資中,65%由企業投資,其中三個奧運村100%由企業投資,賽會後計畫改建為酒店或商品房之用。與此同時,自由式滑雪和單板滑雪比賽將被安排在由馬來西亞雲頂集團投資的密苑雲頂滑雪場舉行;而作為北京2022年冬奧會標誌性場館的國家速滑館也已經開始公開招募社會資本合作者。從一定程度上來講,北京冬奧會對社會資本的引用延續了奧運會新自由化的進程。而最近中國政府在大力推動體育產業的規劃中,也將建立在民間企業資本基礎上的市場化看為改革的重點標的。

毫無疑問,在經歷許多年舉國體制的發展後(備註1),中國的體育包括奧運會向著市場化的發展是大勢所趨。但目前輿論對市場作用的過度崇拜也值得讓人警惕,畢竟市場並非萬能,受新自由主義影響下的市場弊端也在西方社會暴露無遺。在此轟轟烈烈拉開序幕的中國體育市場化過程中,我們如何能保證市場化後的體育不會進一步擴大社會的不公平,如何避免在新自由主義滲透下對體育本質的偏離,也是有待我們認真思索的問題。

圖5(上)、圖6(下) 2022冬季奧運組織委員會所在地外觀。該址原為北京首鋼廢棄廠區,舊房舍改造再利用以呼應��環保、可持續發展等概念(蒲皓舟攝)

*備註1. 舉國體制是指以國家利益為最高目標,國家體育管理機構在全國範圍內調動相關資源和力量,集中選拔和訓練有天賦的優秀運動員參加奧運會等國際體育賽事,並由國家負擔訓練及軟、硬體設備等經費,目的是為在國際賽事爭取優異成績、破記錄、奪取金牌的體育體制。

引用書目

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan press.

Boykoff, J. (2013). Celebration capitalism and the Olympic Games. London: Routledge.

Broudehoux, A. (2007). Spectacular Beijing: the conspicuous construction of an Olympic metropolis. Journal of Urban Affairs, 29(4), 383-399.

Debord, G. (2014/1967). The Society of the Spectacle. Berkeley: Bureau of Public Secrets.

Hall, C. M. (2006). Urban entrepreneurship, corporate interests and sports mega events: the thin policies of competitiveness within the hard outcomes of neoliberalism. The Sociological Review, 54(2), 59-70.

Harvey, D. (2006). Spaces of global capitalism. London: Verso.

Kellner, D. (2003). Media spectacle. London: Routledge.

Roche, M. (2002). Megaevents and modernity: Olympics and expos in the growth of global culture. London: Routledge.