中國朝鮮族希日木田野調査紀實

楊長明|吉林大學體育學院

寒川恒夫|早稻田大學運動科學學術院

圖1 角抵塚壁畫全貌。圖片來源為《中國古代體育文物圖集》,頁 74-75

圖2 1980年代的朝鮮族希日木。延邊大學金英雄教授于80年代拍攝,於延邊田野調查時金教授提供筆者作為研究之用

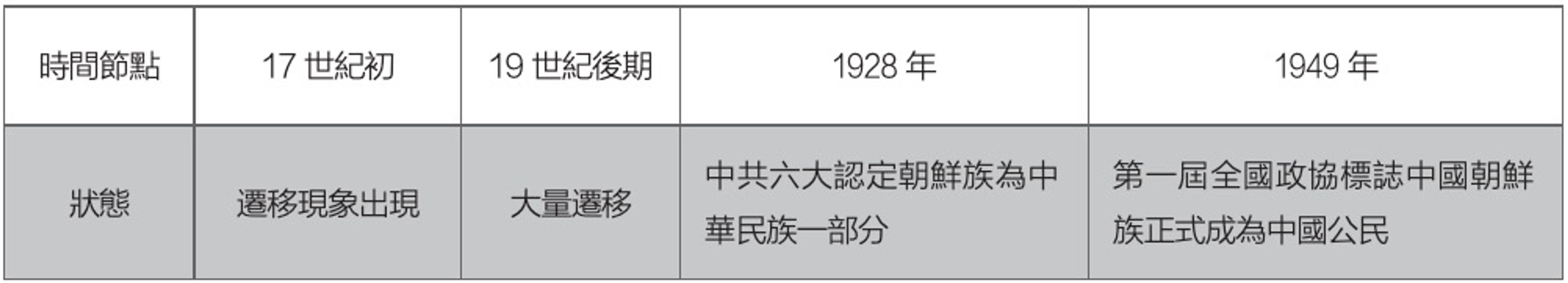

中國朝鮮族從朝鮮半島移居到中國東北境內的現象出現于 17 世紀初(表1)。1949年9月,中國全國政治協商會議第一屆會議在北京召開。當時擔任延邊地區委員會書記的朝鮮族人朱德海,作為10名少數民族代表之一出席了這次會議。中國共產黨的歷史上,將第一屆中國人民政治協商會議,定義為中國東北朝鮮人真正意義上成為中華人民共和國公民的標誌(孫春日,2009)。

本文的田野調查地為延邊朝鮮族自治州。延邊州是中國唯一的,同時也是面積最大,居住朝鮮族人口最多的朝鮮族自治州。希日木是朝鮮族標誌性的體育運動。希日木需要使用摔跤帶進行,這與其他民族摔跤有著顯著的區別,而且在比賽過程中,雙方選手必須要把手緊緊纏繞在對方的帶子上(寒川恒夫,2004)。希日木原本是朝鮮族休閒娛樂遊戲,隨著發展成為了民族式競技運動,現在又呈現出旅遊觀光化的新業態。實物的發展、傳播和變遷是人類學研究的關注重點之一,本文以朝鮮族希日木運動的變遷與觀光化發展為焦點,進行介紹。

表1. 中國朝鮮族發展簡表

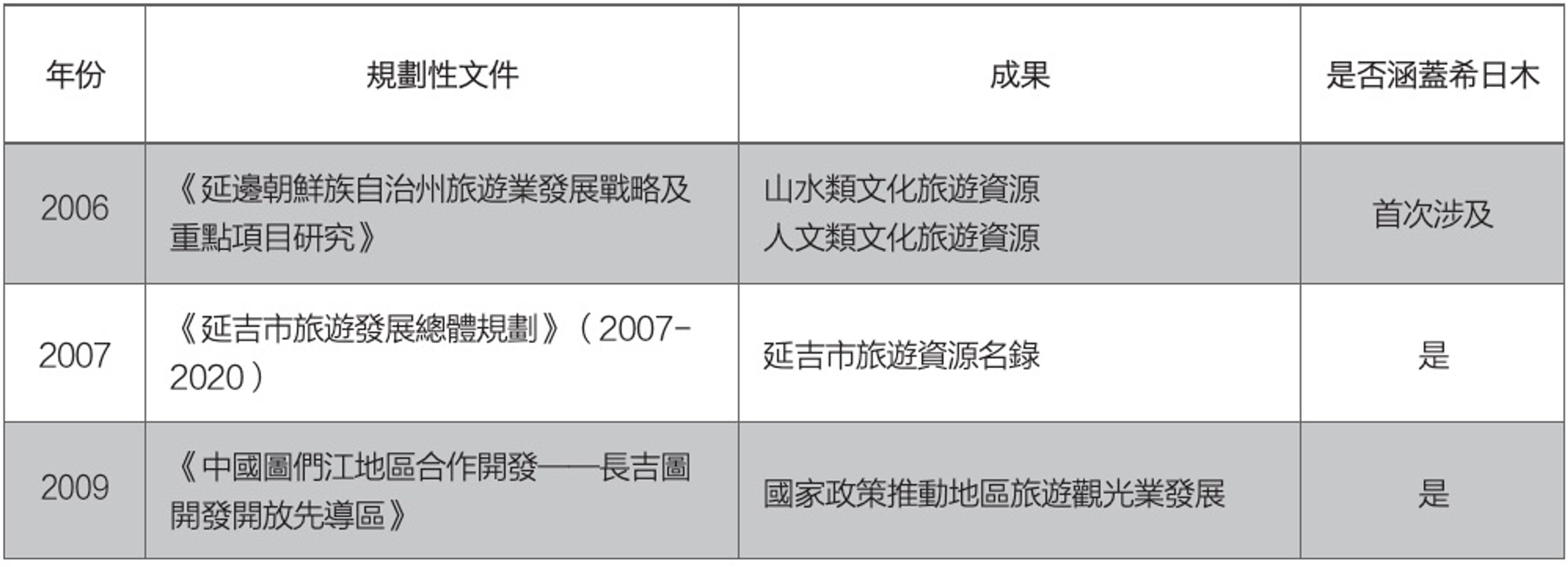

表2. 希日木觀光化發展簡表(筆者整理製作)

作為朝鮮族傳統遊戲的希日木

通過考古學者們的發現,位於集安市禹山下古墓區的角抵塚,是五世紀初期的高句麗貴族墓葬。墓室的壁畫描繪了墓主人生前參加或者喜歡的各種生活場景,比如宴會、歌舞、摔跤、駕駛牛車和狩獵等等。墓室頂端是日月、星辰、飛鳥、怪獸、神仙等(孫春日,2009)。角抵塚最顯著的一副壁畫是在墓室東南側右半邊的角抵圖,大幅的壁畫描繪了一個力士和一個貌似西域地區民族的人,以類似希日木的姿勢摟抱在一起的畫面(圖 1)。長川古墓在集安的東北方向,處在最高的地勢上,也是長川古墓群中規模最大的一座(田中嘉次,1988:100)。長川 1 號墓前室北壁的上半部分,也刻畫了歌舞、樂士、摔跤的畫面。

希日木是朝鮮族的傳統運動,在20世紀初期的《間島新報》所記載的朝鮮族希日木舉行的時間段內,這項運動集中在每年的端午節進行,活動由朝鮮人參加,但是必須要經過日本領事館的員警和中國方面的許可才可以舉行(田中嘉次,1988:458)。圖 2 是 80 年代朝鮮族希日木的比賽場景,當時希日木的場地並沒有經過特殊的佈置,只是簡單的一片空地,觀眾和選手的距離很近,希日木區域是由選手們相互較量時移動的軌跡決定。透過考古文物的回饋以及近代希日木的發展狀況來看,原本的希日木頗具有民族遊戲的特質。

希日木觀光與商業化發展

筆者於田野調查期間,與當時任職延吉市旅遊局的王副局長進行訪談瞭解到,2006年政府對延邊朝鮮族自治州旅遊資源進行分類,是延邊州歷史上的第一次。根據《延邊州年鑒》中統計的資料顯示,自延邊州發展旅遊業以來,從20世紀80年代到2010年近30年間,延邊州旅遊總收入翻了66倍,是東北三省旅遊增速最快的地區之一。

在希日木運動與地方旅遊觀光產業相結合發展以後,產業發展模式遂逐漸形成,在政府主管機構的組織與籌畫下,社會企業紛紛參與其中,商業化模式開始影響希日木的發展。

2007年,首屆「長白山盃延吉中國朝鮮族摔跤大獎賽」在延邊州首府延吉市召開。比賽邀請了韓國青少年業餘希日木選手,參加比賽的還有來自中國北京市、天津市、新疆維吾爾族自治區、山東省、黑龍江省、吉林省六個地區的17支代表隊,參賽運動員不僅限於朝鮮族,還有漢族、滿族、蒙古族的選手。

首屆「長白山盃延吉中國朝鮮族摔跤大獎賽」詳情時間:2007年6月18日-20 日

地點:延邊大學體育館

主辦單位:延吉市人民政府

冠名贊助商:吉林省煙草工業有限責任公司特別協辦、延邊成寶國際商務大廈有限公司承辦、延吉市民族宗教局、延邊阿裡郎傳媒發展有限公司

協辦:延邊體育運動學校、延吉市摔跤協會

李雪峰是2007年希日木比賽組織委員會的副主任,我在與他的採訪中瞭解到,這次比賽是希日木在當地第一次以商業化比賽的形式進行,贊助商承擔了賽事籌備過程以及執行過程中的大部分預算,其餘經費由延吉市政府相關單位承擔。比賽對外開放,門票由贊助商印製,並免費發放給延邊大學的學生以及延吉市各個社區的居民。另外,我也在與參加過這項比賽的朝鮮族選手崔龍元的訪談中得知,當時每場比賽的觀賞區都幾乎座無虛席。

希日木觀光化與民族文化的融合

現代希日木已經不僅僅是一項民族遊戲或民族競技運動,在延邊朝鮮族地區更成為了觀光化發展的重要組成部分。文化變遷一向�是人類學關注的焦點,透過文中的資料可以瞭解,這項傳統運動隨著地方發展產生變化,並融入了現代的元素。希日木在觀光化發展的過程中,參與者不再像過去侷限於青壯年男性,女性、兒童、老人也都可以參加了,這正是希日木因為觀光化發展而產生的變化,並且這樣的變化已經被朝鮮人廣為接受了。

歷史上的希日木是沒有固定場地的,土地、沙地、草地、耕地都可以用來作為希日木場地(LEE, 2002)。現在的延邊中國朝鮮族民俗風情園內,有專門的希日木競技場,同時還設置了觀眾看臺。這樣做的目的是為了吸引更多觀眾駐足,同時透過設置專門的比賽場地,以希日木為媒介展示朝鮮族的民族特徵。

朝鮮族過去以黃牛作為希日木優勝獎勵的傳統已被獎金和其他獎品所取代,但是為最高級別的優勝者頒發黃牛的儀式依然得以保留,這是因為朝鮮族人對於黃牛具有很深的民族認同,也是朝鮮族希日木與其他民族摔跤運動作區別的一個明顯特徵。當然,在現代以黃牛作為獎勵所具備的民族象徵意義,可能遠高過其實質的經濟價值了。

引用書目

田中嘉次 (1998)。好太王碑和集安的壁畫古墓。東京:讀賣電視放送。

寒川恒夫 (2004)。教養としてのスポーツ人類學。東京:大修館書店。

邵文良 (1986)。中國古代體育文物圖集。北京:人民體育出版社。

孫春日 (2009)。中國朝鮮族移民史。北京:中華書局。

LEE, M.& HONG, Y.(2002)。シルム。Seoul: Daewonsa Publishing Co.