儀式、實踐和認同—屏東加蚋埔部落的夜祭觀察

陳以箴/國立臺灣大學人類學系碩士生

自1990年代以來,隨著泛原住民權利運動的風起雲湧,平埔族群的集體認同亦逐漸浮現,緊接著從台南西拉雅族的多個聚落為先,各地平埔族群紛紛以其各自的「傳統」平埔祭典為主軸推動文化復振工作。然而,研究屏東平埔族群的李國銘(2004)認為要復振或追溯所謂屏東馬卡道族的Ma-olau祭典是不可能的任務,而毋寧是懷抱復古情懷、與屏東平埔村落的實際樣貌脫節的想望;長期研究屏東萬金的陳怡君(2018)也指出,包括屏東加蚋埔、老埤、加匏朗在內數個部落當前的祭典「都是1990代中期、甚至是2000年代初期受到外來的知識菁英和資源的投入逐漸創造或建構出來的。因此,我們其實很難定義到底什麼是屏東平埔族群的『傳統』信仰與��祭典。」不過,不論是否「傳統」,這些祭典的形成、轉化、創造或建構,對於理解屏東平埔村落都是有意義的;在與漢人社群接壤而居的歷史中,屏東平埔人群逐漸以他們的方式適應、消化不同來源的文化,隨著這些祭典年復一年地舉辦,他們也將這些儀式內容鑲嵌於他們的當代生活之中。

加蚋埔部落

這篇短文將以加蚋埔部落做為討論案例,加蚋埔部落,也是屏東縣高樹鄉的泰山村,位於屏東平原沿山區域這樣一個縱向空間的北端、中央山脈山腳下的沖積扇帶。加蚋埔的北面、南面都是18世紀開始就由客家人建立的聚落;東面隔著沿山公路,則相當鄰近安坡、馬兒、青山、口社等在20世紀初期自中央山脈高海拔地區移住下來的排灣族部落。

歷史上,加蚋埔部落是由清政府於18世紀所建立的番屯「加蚋埔隘」作為起點,而其人群來源究竟是「鳳山八社」中的塔樓社或武洛社,研究者仍爭論不休。較為確定的是,在加蚋埔隘建立後,清政府曾安排來自台南、高雄的熟番在此守隘,至今仍有部分村民記得其祖先來自台南,因此也有研究者指出,加蚋埔夜祭的祭典形式之所以與其他屏東地區的「馬卡道族」祭典大幅相異,是因為其人群組成融合了台南「西拉雅族」的緣故。

儘管如此,加蚋埔部落被視為是當今平埔族群「馬卡道族」的重要部落之一,在屏東,以其形式相對完整的夜祭、舞蹈(taelou;趒戲)、和豐��富的祭歌文本而聞名,自1990年代以來,除了受到地方文化工作者的重視,也吸引許多學術研究在此進行,近年更是屏東縣地方政府挹注資源的重點保存對象。

夜祭的「出現」

只是如今被視為保存了最為「傳統」馬卡道族文化的加蚋埔夜祭祭典,確實充滿了許多偶然和不確定性的元素,或者說,至少在進行復振的近30年間,是經過了許多調整和安排,才成為今天的樣貌。其中,研究者、地方政府、以及在地人的內部角力與協商是促成這些調整和安排的主要因素。

加蚋埔部落舉辦夜祭的阿姆寮,位於加蚋埔部落東方的淺山坡上,距離部落約有3公里遠,早期加蚋埔人都是乘牛車從部落來此祭拜。在當地人有記憶以來,阿姆寮起先只是一間草屋所搭建、用簡陋的方式接電的建物。在1990年代台灣掀起一波平埔族群的文化復振浪潮之時,屬台南西拉雅族大內頭社的夜祭和舞蹈(牽曲)率先受到研究者的重視,當時的加蚋埔人遂決定包車去頭社觀摩,隨後便採借了頭社的衣服樣式和祭典形式,組成了加蚋埔夜祭的主要樣貌;原先阿姆寮的草屋,更是幾乎完全借鏡頭社公廨的建築形制重新建造(有趣的是,頭社公廨的建築形制是參考國父紀念館的建築),並以「公廨廟」的名稱掛在建築前的匾額和山路入口的指標上。

目前這場在農曆11月15、16日所舉辦的夜祭,廣義來說,包含了從農曆11月15日清晨的「迎雨王」、11月15日�傍晚到夜間的主要「夜祭」時段、以及11月16日上午「走鏢」、「平安宴」、11月16日下午「選爐主」和「送雨王」的兩個整日。其中,11月15日傍晚到夜間的「夜祭」是吸引最多客人、被視為展現了最多「馬卡道族文化」的時段,可以粗略分為邀請客人共食的「晚宴」,接著台南、高雄、屏東地區各平埔族群部落來訪並展演歌舞的「會親」,最後的重點是諸神靈的「祭拜(ta-elou趒戲和吟唱也在這個階段)」:依序是祖先、狗靈、牛頭兄、溪頭兄、天公,最後才是阿姆寮的主神—阿姆姆/阿姆祖。

從2013年的冬天第一次來到加蚋埔,2018年已經是我第六次參與加蚋埔的夜祭了。光是在這六年期間,兩日內祭典的流程就有大大小小的變動,例如2015年應屏東縣政府的安排,在農曆11月15日的白天增加了到口社溪口進行「祈雨祭」的復振;又或2016年因應與泰山國小合作的「卡道文物館」成立,在農曆11月15日上午增加了文物館開幕的活動;又或在同一天,因為台南番仔田部落的尪姨傳達「阿姆姆有指示」,罕見地到山坡上另一處「滴水仔(水源地)」祭拜。

祭典第一天下午,婦女們討論要如何分派及擺放供品。

祭典第一天晚上,阿姆與眾婦女在祖先桌前祭祖。(鄭永健拍攝)

祭典第一天晚上,阿姆與眾婦女的第一次ta-elou。(鄭永健拍攝)

儀式秩序中的偶然

2018年末,農曆11月15日的下午,村民、外地客人、其他來祭拜的宮廟開始陸陸續續抵達,村民們按照往常閒閒散散地佈置現場,一邊聊天、一邊向外地客人介紹夜祭或「馬卡道」文化,而外地的宮廟則自顧自地按照他們的方式祭拜起來。現場並沒有人完全主導佈置的安排工作,只有公廨主委和會計負責舞台設置和收獻金等庶務;而關於祭品的擺設,必須等到「阿姆」,現年74歲的老婦人抵達後才能確認。

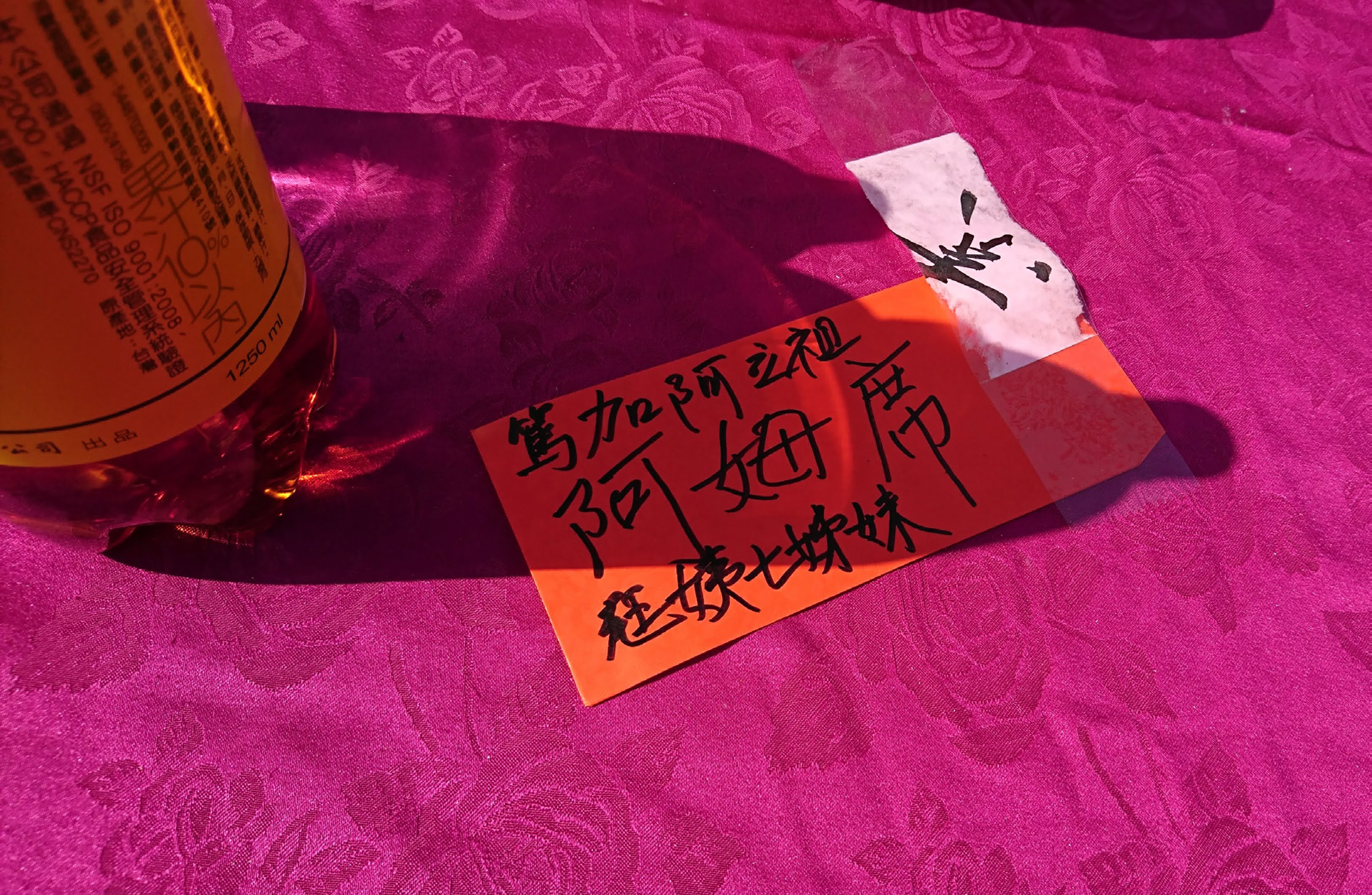

從下午開始,豬、羊、蕃薯、芋頭、cinavu、各種糕粿和水果等祭品就已經出現在會場,卻沒有人知道該如何「正確地」擺放在眾神靈的祠位前。首先�是在第一隻豬由豬販運到現場後,一位幹部突然想起前些天有人奉獻了一隻冷凍的羊,放在倉庫中忘了拿出來,這才在現場開始解凍;而婦女們對於蕃薯等祭品該怎麼擺放、分配而反覆嘗試,有些人遂自己決定擺放方式;最後還發現祭天用的紅色大圓桌數量對不起來,直到請我拿出去年的現場照片,對照著看才知道,原來是少了擺放祭拜天公和阿姆的中間那張圓桌,大家匆匆忙忙地調整。

手忙腳亂地預備過後,夜晚到來,現場情緒開始高漲。當高雄大武壠族的小林村以「大鼓陣」進場時,村民的回應最為熱烈,隨後當小林和荖濃(高雄大武壠族)、頭社和番仔田(台南西拉雅族)等部落到來,村民雖說也是熱烈歡迎,但在他們吟唱著各式「族語」的牽戲或牽曲時,顯得難以參與。到了最後階段,阿姆開始領著加蚋埔人祭拜,穿著「傳統服飾」的阿姆和眾婦人們被攝影機圍繞,當今的這位阿姆已經無法通靈,只是過去經常跟在老阿姆旁邊,熟知吟唱的曲調和祭儀流程,但因為年邁,行動和程序的進行有些遲緩,一些婦女和青年不停在她耳邊提點、詢問。

不僅如此,祭典的流程甚至一度被番仔田的尪姨所影響。這位尪姨一直坐在安靜的阿姆身邊說了許多話,並在晚間9點時向眾人宣稱:阿姆指示要11點才能進行點豬、祭拜天公和阿姆姆的儀式。村人一陣錯愕,過去幾年從來沒有在固定時間才能進行儀式的規矩,年邁的阿姆也不知道基於甚麼原因,並沒有直接反駁或回應番仔田尪姨的代言。一片混亂之中,幾位村中幹部到阿姆姆面前擲茭請示何時可以繼續儀式,得到了可以馬上繼續進行的聖杯後,阿姆才起身執行她的工作。

阿姆點豬完畢後,眾人祭拜天公和阿姆姆之時,一位村內幹部帶領祭祠、呼求保佑平安,只是當他以「阿立祖(台南西拉雅人稱呼的祖靈)」稱呼阿姆姆時,另外一位幹部立刻拿起麥克風向現場觀眾糾正:我們這裡祭拜的是「阿姆祖」而非「阿立祖」。

按照往例,天公和阿姆姆祭拜完畢後,部落婦女們還會再跳一次ta-elou才算完成正式儀式。番仔田的尪姨卻宣稱不需要跳這一次,有一些婦女們信以為真,村中幹部們氣憤地說「哪有不跳的道理」,仍舊跳完ta-elou才結束這晚的祭典。不過,婦女們其實並不喜歡穿著「傳統服飾」,這些服飾是由婦女之一統一收著、現場發放,她們總是等到有人呼喊「要開始(ta-elou)了!趕快穿衣服」才匆匆打扮,而只要taelou一結束(或是她們以為儀式結束了),就想要趕緊將衣服換脫下來。

祭典第二天上午的「走鏢」活動,由國、中小學生共同參與。(鄭永健拍攝)

屬於加蚋埔人的時刻

相比於15日這天的��混亂和不知所措,加蚋埔人似乎對於16日這天所進行的各項活動感到更為熟悉。隔日一早,由村內國小、國中配合舉辦的「走鏢」活動,讓國小、國中生從村內越過沿山公路跑到公廨來。競跑的過程中,家長們熱切地騎機車在路途上跟隨他們的孩子,而後在公廨前的頒獎典禮、公廨導覽、少女的趒戲等流程中,因為充滿年輕的面孔和昨晚未曾出現的學生家長們而生氣蓬勃。

祭典第二天中午的「平安宴」,除了席開數十桌讓村民同樂之外,也會準備一桌給神靈。

在進行中午的「平安宴」前後,或許才是整個加蚋埔年度祭典中,真正屬於加蚋埔人的時刻。外地客人們參加完第一天晚上的「夜祭」後幾乎都已離開,少數過夜的客人拍攝完第二天早上的「走鏢」活動後也已散去,大概10點左右之後,加蚋埔人開始陸陸續續帶著各自的糕點水果上到阿姆寮來,一一點香、祭拜阿姆在內的眾神靈,阿姆寮和廣場變得熱絡無比、煙灰繚繞,而每個人在阿姆寮廣場內的祭祀順序各不相同,沒有明顯一致的路線,這樣的人潮維持到「平安宴」吃完後的2點左右。

「平安宴」是早在祭典這兩天之前就預先買好桌次的,由前一年度的爐主、頭家們分工將餐券販售給村人,年年都在阿姆寮對面的空地上舉行,2018這年席開70桌,比起前一晚的夜祭還要更加人聲鼎沸。用餐之間,各級地方首長、民代們都趁這個機會在台上介紹自己並下台逐桌招呼;舞台上則接續著由村人輪流點播卡拉OK歌曲,在台上載歌載舞、帶動氣氛。

下午大約兩點後,阿姆寮的幹部們開始預備擲茭選出下一年度的爐主和頭家們。有人將大顆的檳榔剖半作為茭杯、有人統計出要參與頭家競選的名單、有人跪在神明桌前準備代所有名單擲茭、有人負責向阿姆姆唸出名單並主持順序,其他人則紛聚在周圍聚精會神地幫忙數算杯數。得到聖杯數最高的便是爐主,其餘茭杯數第二、第三高的名單則成為頭家們,圍觀的人們時而驚呼、時而惋惜連連,一邊大聲地討論著哪一年某某人連得八個聖杯的傳奇事蹟,或者將某人得聖杯的數量與他的人品、是否住在村落、參與村落工作的程度連結起來。

選爐主的擲茭現場,眾人興致勃勃地分工或旁觀。

非關「傳統」

林開世(2015)曾提出「脈絡式的建構論」作為方法,強調在社會互動脈絡下,除了關照外部影響——例如政府與學界所建構的族群範疇是如何影響人群,相對的,人們的社會生活內部的組合、分類、群體意識,更應該加以重視:「族群研究還需要回到日常生活的層次,去了解人們如何形成看待這個世界的方法(ways of seeing the world)」。

由於篇幅和研究階段的限制,本文尚難以在日常生活的層次去掌握加蚋埔人看待阿姆姆信仰的方式、和對夜祭的理解。加蚋埔的夜祭自然並非空蕪,但當然,也不只是祭儀歌曲和ta-elou趒戲——那些研究者和客人期盼看見「馬卡道族元素」的內容。夜祭重要嗎?當然重要,只不過當前加蚋埔人最關切的時刻是:拜天公、走鏢競賽、平安宴、選爐主、還有各自的祭拜,這些幾乎沒有外來觀眾、也不太被研究者重視的時刻。

這些祭典內容和其空間、時序是否「傳統」的探問並非本文的目的,恐怕這也很難是一個有效的提問。可追溯至村中最年長成員都有記憶的阿姆姆信仰,這就是傳統嗎?需要不斷排演才能熟練的ta-elou祭歌和舞步,這就不是傳統嗎?如果諸如公廨廟的施建和夜祭的祭拜流程是加蚋埔的成員經過一定共識所做出的決定、並在一段時間內實踐並內化的結果,我們又要如何判定是否傳統?文化的本真性和文化的建構並非二元對立,事實上,台灣各個原住民族自身的族群意識、舞蹈服飾等展演形式,也都是在多種行動者的形塑和時間的變遷中不斷轉化形成,例如賽夏族的形成(胡家瑜、林欣宜,2003)、薩奇萊雅族的族群認定過程(黃宣衛、蘇羿如��,2008)等。

至少能夠說的是,加蚋埔的祭典當然並不只是由外來的知識菁英和資源憑空創造的而已,加蚋埔人是有意識地選擇參與和投入,透過一次次的操演和實踐,在一定程度上形塑、凝聚了他們對這個祭典的認同感。當年要去台南觀摩公廨廟建築的是加蚋埔人,在2018年的夜祭中拒絕聽從台南的神靈代言人指示的也是加蚋埔人自身;從有意識地採借、到有意識地堅持「自我」的經驗,我認為這是加蚋埔人將這個年度祭典連結到其群體認同的體現。

參考文獻

林開世

2015 〈對台灣人類學界族群建構研究的檢討:一個建構論的觀點〉。收於林淑蓉主編《重讀臺灣:人類學的視野》,頁217-251。新竹,清華大學出版社。

李國銘

2004 《族群歷史與祭儀:平埔研究論文集》。台北:稻香出版社。

胡家瑜、林欣宜

2003 〈南庄地區開發與賽夏族群邊界問題的再檢視〉。刊於《臺大文史哲學報》,59:177-214。

陳怡君

2018 〈「人不做,要做番?」從2016年屏東縣熟註記談起:屏東萬金的例子〉。收於黃應貴主編《族群、國家治理、與新秩序的建構:新自由主義化下的族群性》。台北:群學出版社。

黃宣衛、�蘇羿如

2008 〈文化建構視角下的Sakizaya正名運動〉。刊於《考古人類學刊》68:79-108。