喬健在東華大學族群關係與文化研究的先驅角色

吳天泰/東華大學族群關係與文化學系教授

摘要

喬健在東華大學開創了第一個以族群為名的族群關係與文化研究所,也籌備第一個原住民民族學院。本文記載身為先驅者在東華十年的文化實踐歷程,也分析其學術思想演變的脈絡,以彰顯其作為人類學者面對原住民族教育的貢獻。由當年研究美國原住民與臺灣原住民,到推動原住民民族學院的成立,在高等教育中展開正式培育原住民族與民族研究菁英之工作,喬先生將人類學的應用發揮到一定的極致。值得後人學習與景仰。

關鍵詞:應用人類學、文化實踐、原住民族教育

原住民民族學苑籌備處主任致詞。

2006年李亦園對喬健以人類學為主,開創第一個以族群研究為主的「族群關係與文化研究所」,譽之為「族群與社會研究的先驅」(李亦園 2006)。我們曾以原住民自助文化研究時代意義為題,細數在喬先生領導下,十年來族群關係與文化所師生文化實踐的成果(吳天泰、姜明義 2006)。2015年我再度描述喬先生自1997年起擔任原住民民族學院籌備處主任,促成東華大學於2001年成立第一個民族學院,也是第一個原住民民族學院(原民院)的具體貢獻。

奠基在厚實的文化底蘊中,原民院的課程發展特色,主要有三:「1.推動由原住民自助文化研究出發,進而日後能發展原住民主體性的研究。2.由語言、文化與發展為核心,擴展到傳播、藝術與社工學程之建立。3.由原住民族概論、世界原住民族概論院核心課程,到多元族群與文化通識課程之推廣」(吳天泰 2015)。我當年身為籌備處副主任,參與創院的整個過程,加上2010-2014年真正負責院之行政工作,更能體會喬先生身為人類學者,所謂《飄泊中的永恆》之意涵(喬健 1990)。本文延續過去的脈絡,回溯喬先生東華十年對人類學文化實踐的貢獻︰

一、對應用人類學之推展

應用人類學者以文化中介人身分,將其成果回饋給人類學界(謝劍 2000)。金耀基指出,喬先生是把人類學作為一種志業,一份生命承諾(金耀基 2006)。當年願意由知名的香港中文大學,退休後來到台灣一個剛成立一年,地處偏遠的東華大學,推動族群研究與原住民族高等教育人才之培育工作。這其間一定有對人類學學術推展的熱情與理想。

原民院的創立,具體實踐的場域。「人類學者得以和原住民師生與部落有更進一步互動的關係。原住民不只是過去人類學者所謂的研究夥伴,更有師生、朋友與同事的情誼。原住民部落也不只是研究地點,更是知識產生與行動實踐的重要據點。」(吳天泰 2015)。

二、對原住民族研究的推廣

鼓勵原住民研究自己的文化,是人類學家Boas倡導主要傳統之一(Lowie 1937:133)。喬先生早年研究卑南族與拿瓦侯族,具有深厚的原住民族研究經驗與多元文化的視野,在東華一直推動原住民族自助文化研習活動,成效卓著。民族學院的規劃是原民會的委託案,當時原住民族教育法剛通過,在大學設置民族學院有了法源基礎,規劃報告指出「宜參酌有意設立學校之傳統特色、意願與發展潛力,鼓勵其設置之,並審慎評估其執行計畫。」(吳天泰 1999:111)

然而,有意願的東華大學要申請設立民族學院,以一個只有四年歷史的所,面對其他競爭者,如何找出不可被取代的理由?東華在東台灣一個原住民人口聚集的原鄉,人類學家長期從事田野的地點,慈濟大學人類學家許木柱建議以原住民為主題,一方面符合地方的期待,也能為第一個民族學院找到設置的重點,也奠定規劃案獲得支持的基礎(吳天泰 2015)。

三、由自助文化研究到以原住民文化為主體

當時原住民研究急於擺脫第三者的敘說,很多原住民都想要研究自己的文化,可是缺乏研究工具與論述,原民院的課程訓練正符合所需。學生學會做田野的方法與文化理論,在老師專業的指導下完成許多自助文化研究的論文(吳天泰、姜明義 2006)。二十一世紀的台灣原住民要建立自己的知識體系,隨著學習人類學的方法與論述,學生有了議題並能具體實踐。原民院的訓練是有用的而且對社會發展有其重要性的。

舉例來說,原民院畢業的撒奇萊雅族的民族委員Sayum:「東華讀書得到的知識更有道理將我的族群說出來,讓他們聽懂我們在講什麼,在想什麼」;達悟族的Manpang也提及原民院課程對她的影響:「很多課程可以套用在我們當時的經驗,然後會有很好的討論。」(楊翠、徐國明、李淑君 2015)由於當年喬先生自助研究的先驅倡導,與日後原民院具體的學術訓練,奠定了今日原民院發展的基石。

四、「文化諮詢、學以致用」

文化諮詢的課目前雖然如喬先生所言,很可惜系上沒有繼續開設(徐杰舜 2014);但是喬先生的理念仍然貫穿在部分課程教育目標之中。我的教育人類學、原住民族教育、跨文化溝通、文化人類學課程,都強調將文化理論應用於生活與職場之中實踐。舉例來說,我曾以問卷徵詢畢業生,�教育人類學課的學習心得︰「可以應用到原住民族教育與多元文化教育實務工作上。」、「人與知識統合,對學習者的思想、價值觀與生活,有積極與正面的意義與影響。」(吳天泰 2013)。

我多年來指導學生論文寫作,尤其針對原住民族學校的中小學教師,均鼓勵他們以教學現場為田野地點,發掘學校特色,整理相關資料,應用論述解答研究問題。鼓勵行動研究,並要求於結論中提出積極建議,以強化這些老師了解與解決問題的能力。例如2018畢業生鄭貴月論文題目「太魯閣族山林國中民族教育課程實踐之研究」即是一個實證。

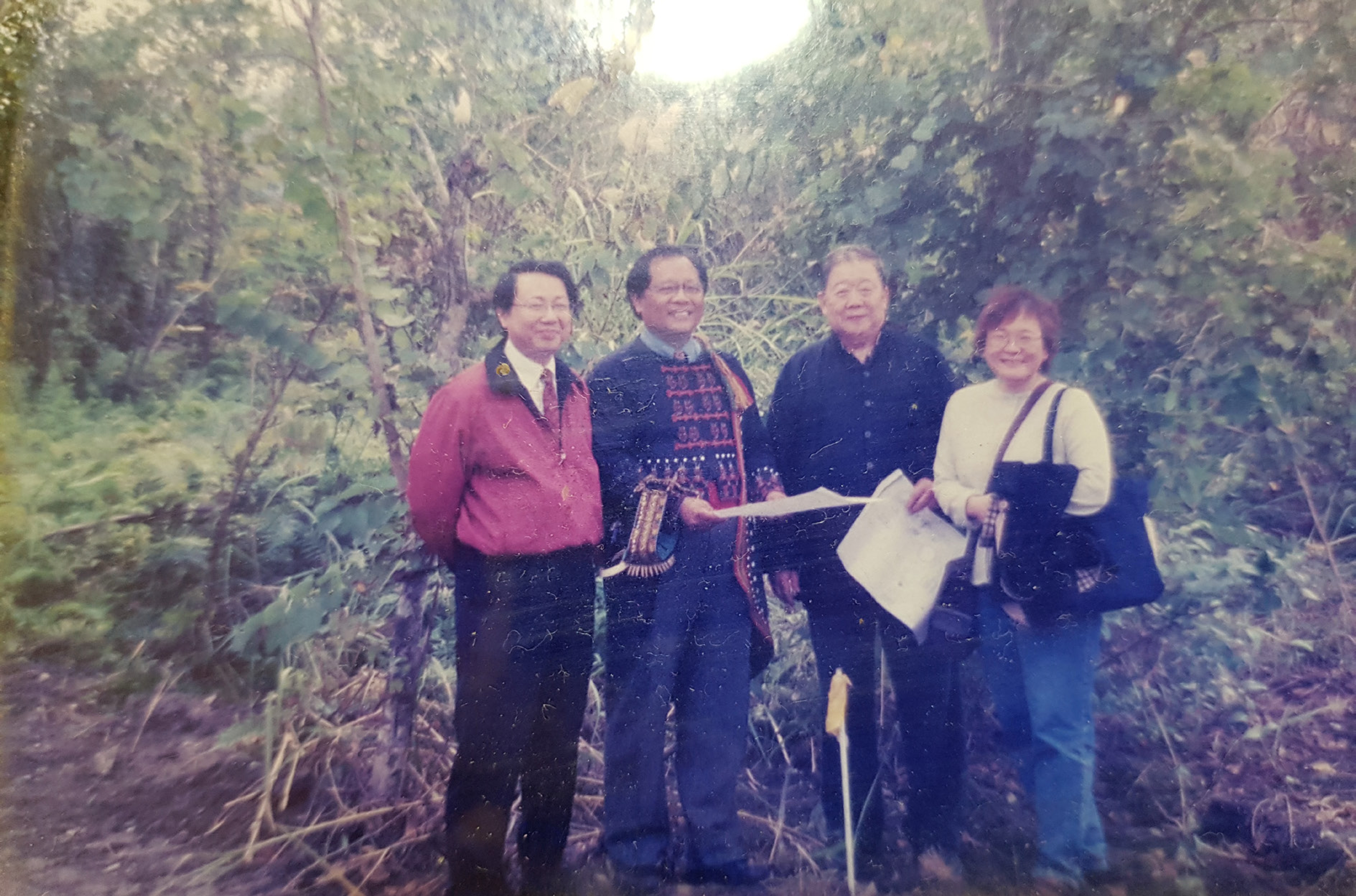

原住民民族學院開工前巡禮。校長黃文樞,院長童春發,籌備處主任喬健,副主任吳天泰。

五、多元文化與族群

喬先生創所期待以人類學為主,結合社會學與心理學等社會科學一起來研究當今多元文化與族群的社會。基本上已發現族群研究科際合作之必要與急迫性。人類學者研究異文化,透過異文化了解自己的文化,加上本土人類學的興起,研究家鄉民族誌,反身性民族誌與多重田野等,人類學所面臨的田野地不斷擴充,研究問題也日趨複雜。面對多元文化與族群,族群研究是需要與不同學科整合的。

目前族文系的11位老師中,除了5位人類學者,有3位社會學者,2位藝術學者與1位歷史學者,仍然維持當年的規劃理念。原因是其他學科除原住民學者外,較少接觸原住民族研究。但是受過很好的學術訓練,也開發出相關課程與研究,逐漸建立自己在原住民族研究的學術聲譽。族文系教師專業多元,因此未來將開設完整的原住民教育文化學程,以提供有意願成為原住民族學校教師專業的訓練。

六、由寂寞至漂泊的永恆

人類學的生涯,李亦園以寂寞來形容︰「人類學家做研究,有時不一定對自己有好處,他也不一定在意是否對自己有好處,但是心中所想的卻大半是如何對被研究的人有一些好處」(李亦園 1999)。喬先生在漂泊中找尋理想與永恆,我深受兩位大師的影響,也找到安身立命的學術使命。

1994年因原住民教育而獲十大傑出女青年的殊榮,記者問我︰「你不是原住民為何對原住民教育有興趣?」我當時回答因為我是人類學者。研究原住民族教育將近三十年,有人說你若是原住民就好了,我卻秉持當原住民的朋友就足夠了的心態。今日台灣的原住民族教育,已到了研究學者眾多的階段了。過去互相的陪伴成長也該隨著我的退休而逐漸消失,深信大社會還是需要有原住民的朋友,一起開創更和諧的族群社會。退休這種寂寞挺好,表示任務已經達成。下一站將飄至何處﹖無處不在的人類學,追尋永恆理想的火燭不滅。有大師的前導,我將繼�續前進,找尋心目中的桃花源。謝謝喬健先生的提攜與指引。

參考文獻

Lowie, R.

1937 The History of Ethnological Theory. NY: Holthart & Winston.

李亦園

2006 〈族群與社會研究的先驅:喬健〉,刊於《族群與社會》,吳天泰編。台北:五南出版社。

吳天泰、姜明義

2006 〈原住民自助文化研究時代意義〉,刊於《族群與社會》,吳天泰編。台北:五南出版社。

吳天泰

2015 〈人類學家與原住民民族學院的課程發展〉,刊於《廣西民族大學學學報》37(1)。

喬健

1990 《飄泊中的永恆》。台北:巨流。

謝劍

1989 《應用人類學》。台北:桂冠。

金耀基

2006 〈人類學作為一種志業〉,刊於《族群與社會》,吳天泰編。台北:五南出版社。

吳天泰

1989 《民族學院規劃研究暨設立發展計畫》。台北:中華民國原住民委員會。

楊翠、徐國明、李淑君

2014 《後原運、性別、族裔》。台北:國史館台灣文獻館。

李菲

2014 〈乔健口述史〉,刊於《中国人类学家口述史文库》,李菲、徐杰舜、彭兆榮、徐新建編。云南︰云南人民出版社。

吳天泰

2013 〈教育人類學教學經驗之文化反思〉。《長庚科技學刊》18:1-11。

鄭貴月

2018 《太魯閣族山林國中民族教育課程實踐之研究》。國立東華大學族文系碩士論文。李亦園1999〈田野图像〉。济南︰山东画报出版社。