沒被翻譯的民族誌

P. Kerim Friedman(傅可恩)|東華大學民族文化學系

(本文原發表於部落格http://savageminds.org,由蔡馨儀、郭佩宜協助翻譯。)

當我絞盡腦汁、匆促趕著準備新學期授課大綱時,也再度面臨在臺灣任教以來,每學期必定冒出來的問題:幾乎沒有中譯本的民族誌可供學生閱讀。

儘管系上只有我的母語不是中文,但有此困擾的老師可不只我一個;幾乎所有臺灣的教授都為此感到挫折。他們大多在美國或歐洲拿博士,論文寫作也大量仰賴英文書目,而這些材料有極高比例沒有中文翻譯。回到臺灣教書後,自然希望援用已經熟習的論著作為教材,於是課程大綱上一條條的英文書目也不足為奇了。

學生有些應對的方式,例如找翻譯軟體幫忙,把整本書的單字毫無脈絡地拼湊成一堆牛頭不對馬嘴的句子。有時候,學生們也會告訴我:「這個中譯本實在翻得太爛」,寧可直接閱讀英文,還比較能夠理解。不過,底下我先把焦點放在學術翻譯。

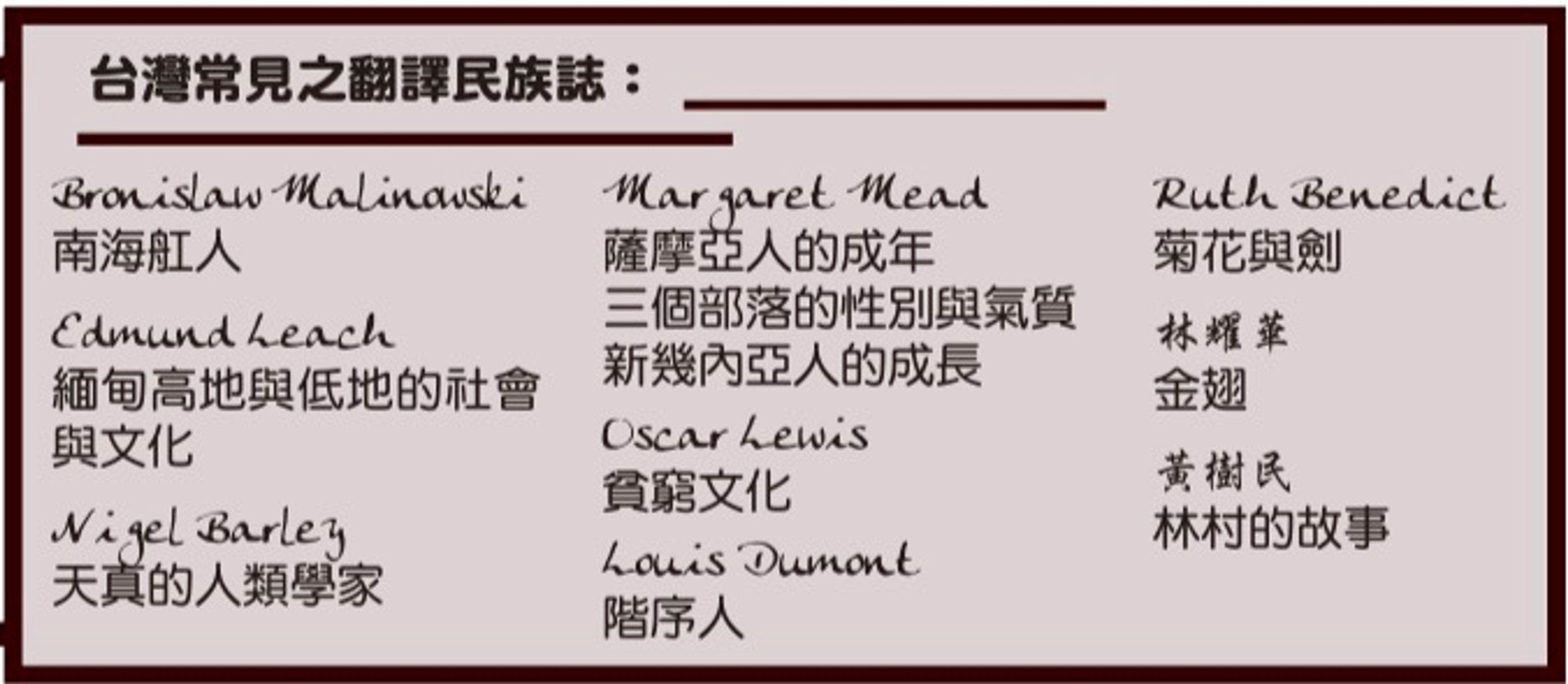

在臺灣,翻譯書的比例不低,也有不少譯本來自中國(雖然有�些學生會對著「指定閱讀」的簡體字版本小扮鬼臉)。然而,書店裡滿滿都是翻譯小說,但非小說類的讀物可是另一回事,至於民族誌則更是少之又少。綜觀目前中文譯著的情形,原來文本的新或舊、「經典」與否、隱晦的程度如何,似乎不是翻譯選書的考量,反倒是譯者自身的理論興趣才是出版的關鍵。

這種現象對不是以英文為母語的學生們,在人類學的知識訓練上,其實有更深一層的意涵:觸及到理論/民族誌在研究分析上如何相互「對話」的議題。人類學者的研究基礎來自田野工作,蒐集來的第一手資料是民族誌書寫的素材,更是建立理論、進行批判和討論的主要材料。雖然老師們經常抱怨臺灣學生缺乏「理論性」與「批判性思考」,然而,那些大部頭的重要理論和批判性評論的書籍有中文版,佔人類學文獻大宗的民族誌卻反而鮮少翻譯。

該怎麼做?如果有一套系統可以知道哪些書已經有譯本(包含繁、簡體),事情就好辦得多。要找到譯本還真是門學問,得使用Google等搜尋引擎上的進階功能。一位朋友透過「翻譯維基」討論區,讓成員們可以自由修改或張貼不同版本的翻譯,則是另一種實驗。