事關非人—蘭嶼海龜異想

胡正恆|慈濟大學人類發展研究所

1996年6月的夏天。我走入一個奇特異文化的場景,是個無知的外人。猶記得那時眼前出現著一幕幕魔幻不協調的錯亂畫面:雅美船停泊在荒蕪的沙灘前;海岸線是否退縮,誰知道;高高的堤防竟築起,隔住海洋,也隔住藍天。一堵灰牆,竟敢妄想成為南島民族的囚牢。丘陵近處只有突兀的木麻黃冷立著,針一般地稀稀疏疏地插在山的腦迴間,倒是在遠山的起伏裡,可以隱隱約約地找到一些肖似鬱閉森林的深沈。

閉上眼睛,記憶中直接跑出來的是一隻龐大的海龜,死了。族人帶我去小八代灣看她,在曝光過度的泛白豔陽下,肚皮朝天地陳屍在礫灘垃圾間:她的四隻腳都赤條條、軟綿綿地垂下,一點都感覺不出來生前撲砂划水時的有力,這麼勇猛的女武神也被人類用手扼殺了。整隻被翻過來的大母龜,就像一只達利式的軟鐘,將時間凍結在那個嘻嘻鬧鬧喧譁非凡的夜。好大一隻生蛋的海龜,比桌子還大。聽說那時有人起鬨:「把她翻過來,龜淚可是少見的奇景」、「翻身後就跑不掉,問問看上面的客人,有沒人要買要吃的」。但由於沒有人想吃那隻腥臭的怪獸,也就沒有人再回來沙灘把她翻正。海龜太重了,在陸上是不能自己翻回去的。當沙灘再次泛起陽光的光影,奮力一晚上的軟鐘就僵死在遼闊的海風中,傍著她那無緣回去的海洋家園。幾天後,大海就用最自然不過的方式,為她的孩子們(母龜以及泄殖腔中那些百餘枚未及誕生的小仔仔),舉行了盛大的海祭典禮。

所以在這個突發的插曲之後,沙灘上又恢復了往昔的寧靜。

我去找賣藝品的老闆閒聊:「雅美人是不吃海龜的,他們認為那個是不吉祥的東西」、「沙灘後面的林投叢下,就是傳統墳地,埋死人的,晚上誰敢去」、「倒是旅館下去的大沙灘,偶爾晚上可以看到觀光客生火烤肉,或是用手電筒找東西玩...。」

東清灣,等海龜Irang

1997年的6月,站在東清村Iranumelik高聳入雲的堤防上,看海。習習的海風吹動我如鼓如蓬的衣衫,滿載著遠處東清灣沙灘所揚起的鹽霧滾滾、風砂漫漫。蘭嶼對一個台北大學生來說,可能是個太過經驗遙遠的地圖座標;卻在我於台東服役時,成為怵目驚心的龐大島嶼。海灣咆嘯地翻騰,用赤裸裸的暴力,直接沖�刷著植被上的鹽味。這裡是偏僻而荒野的,朋友說,就是在這硬朗的夏天,海龜又上來了。

下了堤防繼續等人,要去看走沙灘的搭檔還沒來,只有對觀光客好奇的小朋友嘰喳喳地圍在身邊,放學了還不回家。1966年後傳統地下主屋vahay都被拆毀,改建成為十餘坪的狹小「國民」住宅。曬飛魚的空曠前庭aorod消失了,可以高高眺望海灣的涼台tagakal也不見了。

雅美的子孫繁衍,一如滋長中的熱帶藤蔓;棲身的水泥屋也只得不斷地向兩旁增建,使得水泥家屋之間的小小通道,成了唯一可以談可以玩可以聚會可以遊戲的公共空間。部落裡不管哪個角度都看不透高高的堤防,隔著生命相繫的海洋,也一併隔開終年流水不斷的東清大溪ayo no Iranumelik。於是村落就成為孤立在海洋、河流和山林間的擁擠城堡:處處有著加蓋到一半的RC鋼筋結構,還有日益崎嶇破碎的天際折線。

琦[1]個子小小的,卻彷彿有驚人的意志氣力。琦每天傍晚都會去港灣散步,去走村落旁那一片無盡深淺的沙灘,那是村人都不太願意帶我去看的海龜海灣。那些狀似坦克履帶般的海龜上岸爬痕,也為族人所深深畏戒。我問了幾位黝黑的村人,他們泛黃的牙齒露出吃吃的靦腆和友善。只是誰又有空晚上帶客去做這種生態旅遊呢?飛魚是族人要擁有的,需要細心操作禁忌才能夠吃,還要勉力維持那一套隨著漁汛脈動起伏的神聖文化;海龜是族人要避開的,去看還要繞過一段長長的傳統墓區(那海岸林中相嵌的芒草地)。到底是誰在東清灣抓過殺過也吃過大隻的烏龜?

夜裡沒�有看到族人說的真海龜,卻在月夜下聽聞了不少龜事。手電筒的燈不太亮,暗暗的芒草路,常扮惡作劇地伸出好幾隻怪手嚇唬人。還好路的盡頭,就是那片靜靜的海洋,讓星光燦爛地流動,一如黑色洋流的沈著與平穩,很貞定地粼粼映成無盡寧謐。東清灣的浪花很篤定地發出嘆息的嘶啞,間奏著蘭嶼角鴞totowo在林投叢中的怪叫—"ㄉㄨˋㄉㄨˋㄨ",族人說像是用達悟語在呼求人名tao。我在想,連動物都能講人話,這將是怎樣的一片精靈世界啊。

有海龜的沙灘不寂寞

蘭嶼別館位在大八代灣正後方,是島上歷史最悠久的一家「國民」觀光旅館,迄今已有30餘年。據別館林輝煌經理說:大八代灣的景觀有頗大的變遷。以前沙灘居然大到可以讓雅美小朋友玩棒球;當時沒有堤防,夏天孩子們走沙灘去上學,可以看到海龜夜間上來生蛋所遺留的坦克痕。我去的那時,1998年,時值新體制的海岸巡防署成立,縮減軍力。打包調走的老士官說:1973年頒令,禁止官兵捕食海龜,到1986年都還有阿兵哥看過海龜生蛋。1979年興建了灘堤,高聳的堤防分隔改變了村落濱海景觀,其間歷經興建「國宅」及海砂屋再改建,不少建築用砂石都取自當地沙灘,間接造成海岸線逐年受蝕退卻,加上全球暖化,今日海水直逼堤下,除了傳統地景逐漸沈沒在海水面下,海堤也有潰決之虞,只好拼命挖洞埋樁、修實補強一番。

一位阿姨kamina提到:「海龜的腳印大都分布在大八代灣南北兩側的野�波蘿叢裡,而小時候男生都很皮,會循著母龜爬痕找到蛋坑。一早挖出龜蛋,還藏在口袋裡帶去學校向女生獻寶」。她說那時老師都會規定不可以去挖蛋,但是男生還是偷偷去。然而十多年的抽砂使大八代灣幾乎消失,大礫石日多、細沙益少。而在日益退縮的沙灘與海岸灌叢間,卻是族人關於海灘龜蹤的生態記憶。

1995年就有4次驚動村落的記錄,一次還是因為傍晚時分群狗亂叫跑下去看,正見到海龜挖洞到一半。許多潛水找菜的族人朋友也都遇過正在覓食或睡覺的海龜,甚至聽說在礁石拋餌之際,有些海龜還會趨近索食。族人如果海邊抓到覓食的個體,也是放掉,少有聽聞販售牟利。至於颱風季在沙灘撿到沖刷而出的龜蛋,朋友SiMawo[2]還嘗試埋回,但也沒孵化出來。

由於雅美人並不食用龜肉,海龜在蘭嶼也沒有傳統上的經濟價值;然而在象徵層面,海龜夜晚悠遊出現在鬼靈anito活躍的海岸林,反倒是成了族人的忌避。除非遊客有特別要求,不然少有當地人晚上帶客去看海龜生蛋。而之前惡劣的觀光客做出打擾海龜、干擾生蛋的殘忍行為,也引起許多村人的不悅和衝突,成了當前生態解說員講解的重點。更有甚者,神聖的飛魚季[3]期間,雅美人對海龜還多有忌諱,這使看到海龜成為不祥的徵兆;我也曾目睹在1997年3月朗島國小教室的新屋落成禮,�學校老師在佈置「海龜展」時,村中長老堅持現代的教育要跟傳統價值接軌,在老人徹夜詩歌吟唱前,得先移出展示用的母龜標本,因為族人視之為鬼靈在屋不祥。紅頭周朝結老師也說雅美歌會中老人吟唱古調anohod,若唱出詩句「海龜爬過芋頭田」則隱喻水芋的收成不好,就是家族的靈力沒有保佑子孫,是罵人的話。我想,有海龜的沙灘真不寂寞,人、祖靈及各種生類都自在來去,穿梭在無與倫比的輝煌過去與未來之間。

阿美族的老人,回憶當年的東海岸,說是凡有沙處即有海龜足跡。二十年前的綠島,在商人還沒收購大海龜標本前,也是遍地龜蹤。蘭嶼,Pongso no Tao,居然成了綠蠵龜在東台灣最後繁殖之地。海灘是雅美文化中許多非人生類的國土,也是達悟民族世世代代的家園和祭場。雅美人說,他們有一種生活的富有,算是台灣有錢人無法擁有的夢想。除了蘭嶼,誰能坐在家屋涼台上,看到群鯨飛躍在海面?除了蘭嶼,誰能在自家後院的沙灘上,看到小龜群舞划向大海的爬痕?如果有一天,在海岸林裡再也找不到任何生物的蹤影,那我們又要如何對著空空的風砂訴說傳統生態知識?傳統、自然、發展間糾纏的關係,像不像是一條東清大溪?又到底是怎樣的歷史過程才能通往一個海洋終點?

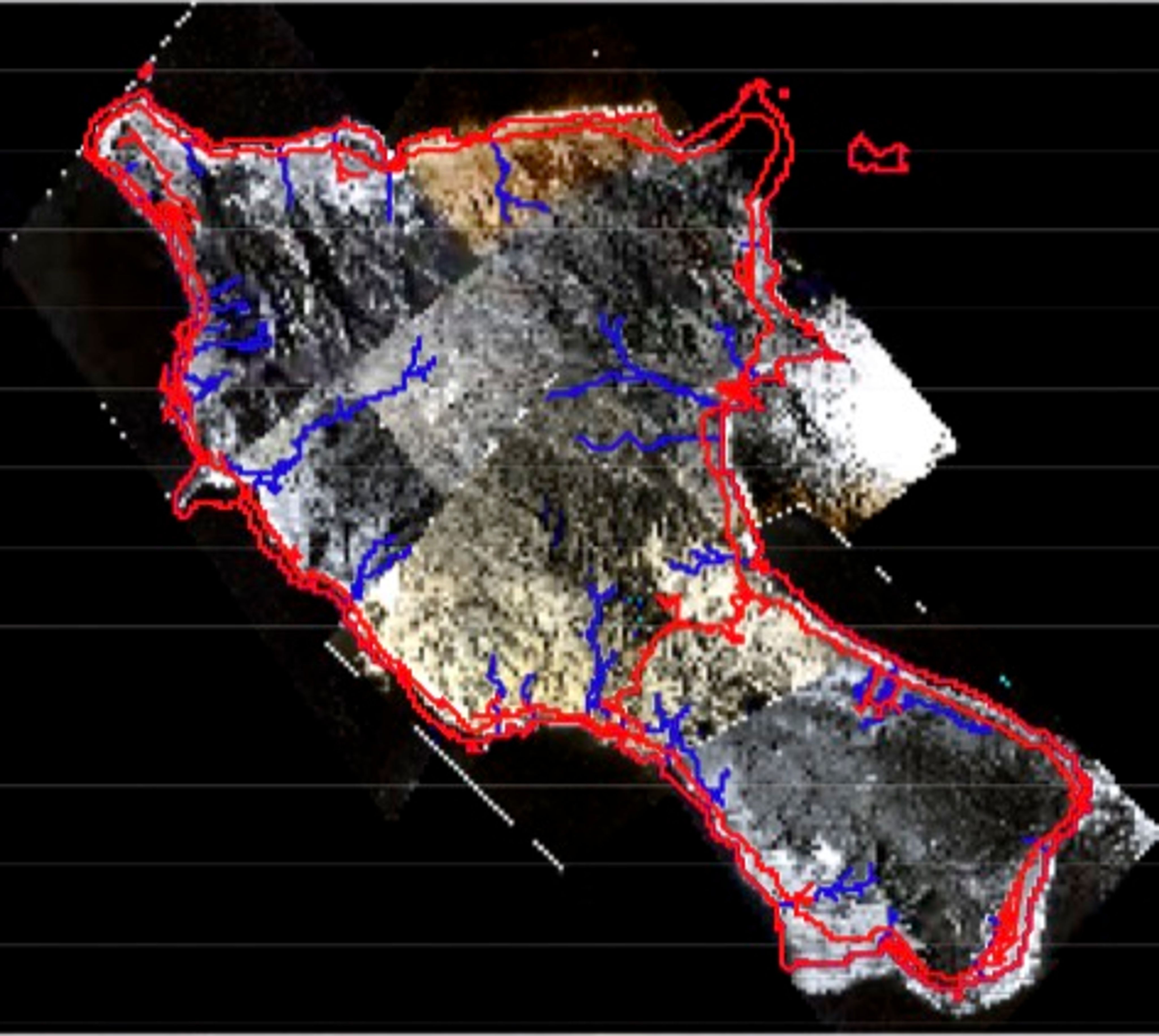

航照之疊圖--蘭嶼的地景圖。

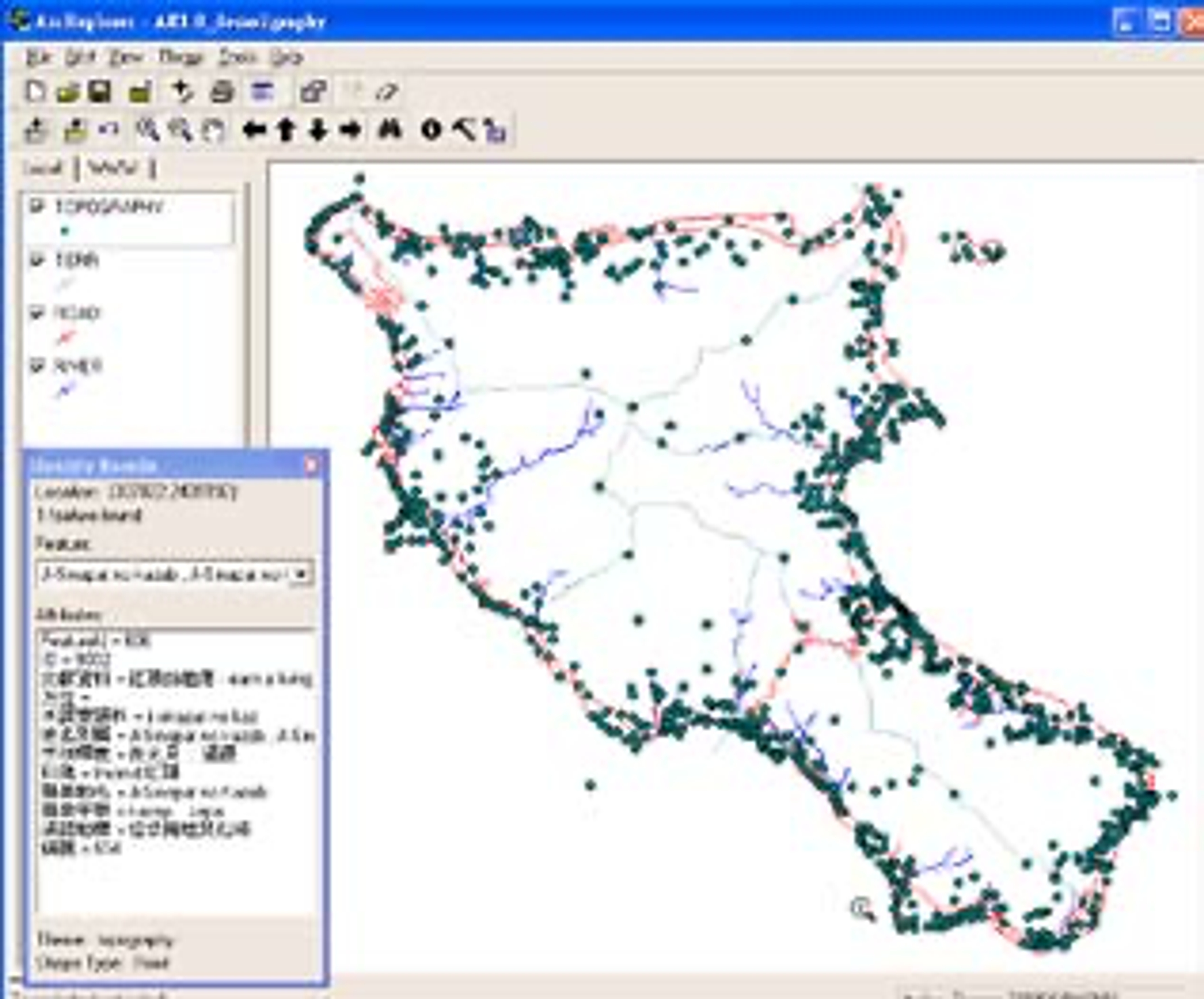

蘭嶼的地形圖:地理資訊系統(GIS)瀏覽畫

蘭嶼空拍圖,以族語地名標列。(本頁圖片皆取自胡正恆網頁http://www.jacksonhu.tcu.edu.tw/myweb/)

註解

[1] 文中為保護田野及報導人,若干人名採匿名或更名處理。

[2] 雅美人名由於其獨特的親從子名(teknonymy)名制,習慣以「前名」加「後名」連接而成。前名依據其年齡行輩:Syapen、Syaman、Syanan、Si分指祖父母輩、父親輩、母親輩、無嗣/未婚者輩之意;後名則為(長嗣的)個人人名。

[3] 雅美曆法還不止對比出神聖與世俗二元範疇,一年更分出三季稱飛魚季rayon�、飛魚終了季teyteyka及冬季amiyan。