紀錄片的返鄉之旅:《巴斯達隘:1936年的賽夏祭典》

胡家瑜|臺灣大學人類學系

序曲

人類學者進入田野地參與觀察當地人的生活,採集資料帶回研究室進行整理、分析和詮釋之後出版成果,這大概是一般人類學生涯的典型。1980年代以後,人類學批判和反省風潮所及,迫使學者開始面對一個嚴肅而尖銳的問題:學術目的採集的材料或研究的成果,究竟應該與研究對象維持什麼關係?是否真的對研究對象有所助益?尤其這些研究對象都是有感情有思想的「人」。人類學界開始嘗試一些不同的回應可能,其中之一就是讓部落能夠分享採集的材料和研究發表的成果;因為許多過去田野採集而保存在研究單位的物質文化標本、田野影像或記錄資料,經過時間的洗禮,已經成為當代部落難得一見,可以見證過去的珍貴文化資產。

十多年前,當我展開賽夏田野調查之後,如何回饋田野的問題也經常在腦海浮現。由於我進行的是物質文化相關議題的研究,因此大多帶著在出版文獻或收藏單位找到的一些老照片和文物圖像,作為與報導人對話的具體材料。不久之後,逐漸發現許多報導人主動約我想要看我帶去的照片,看完之後也總會發表一些感想或回憶,後來有些不熟悉的人乾脆叫我「照片小姐」。在田野的這些互動經驗,一方面讓我意識到影像和具體物件對大眾的吸引力,另一方面也感覺到積壓在庫房或檔案櫃中的過去民族學資料,對部落而言仍然具有重要的價值。

因為如此,自1997年起,當臺灣大學幾位志同道合的老師開始推動藏品數位化,希望藉此擴大資料分享管道的同時,我也開始參與其中民族學藏品的數位化工作。後來這個方向獲得國科會的認同,2002年至2006年展開了第一期「數位典藏國家型科技計畫」,逐年支持臺大人類學系進行「典藏文物數位化計畫」。自2007年起,國科會第二期五年數典計畫,除了持續藏品的數位化之外,也增加「創新發展與加值應用計畫」項目,以鼓勵數位資料的推廣和應用。2007年秋冬,我在這個項目下,進行了「1930年代臺灣民族誌紀錄片影音光碟製作與公開放映計畫──賽夏族」,將臺北帝國大學「土俗人種學講座」1936年所拍攝的賽夏紀錄片,帶回部落巡迴放映,與賽夏朋友們一起觀賞影片,分享這些珍貴的歷史影像。

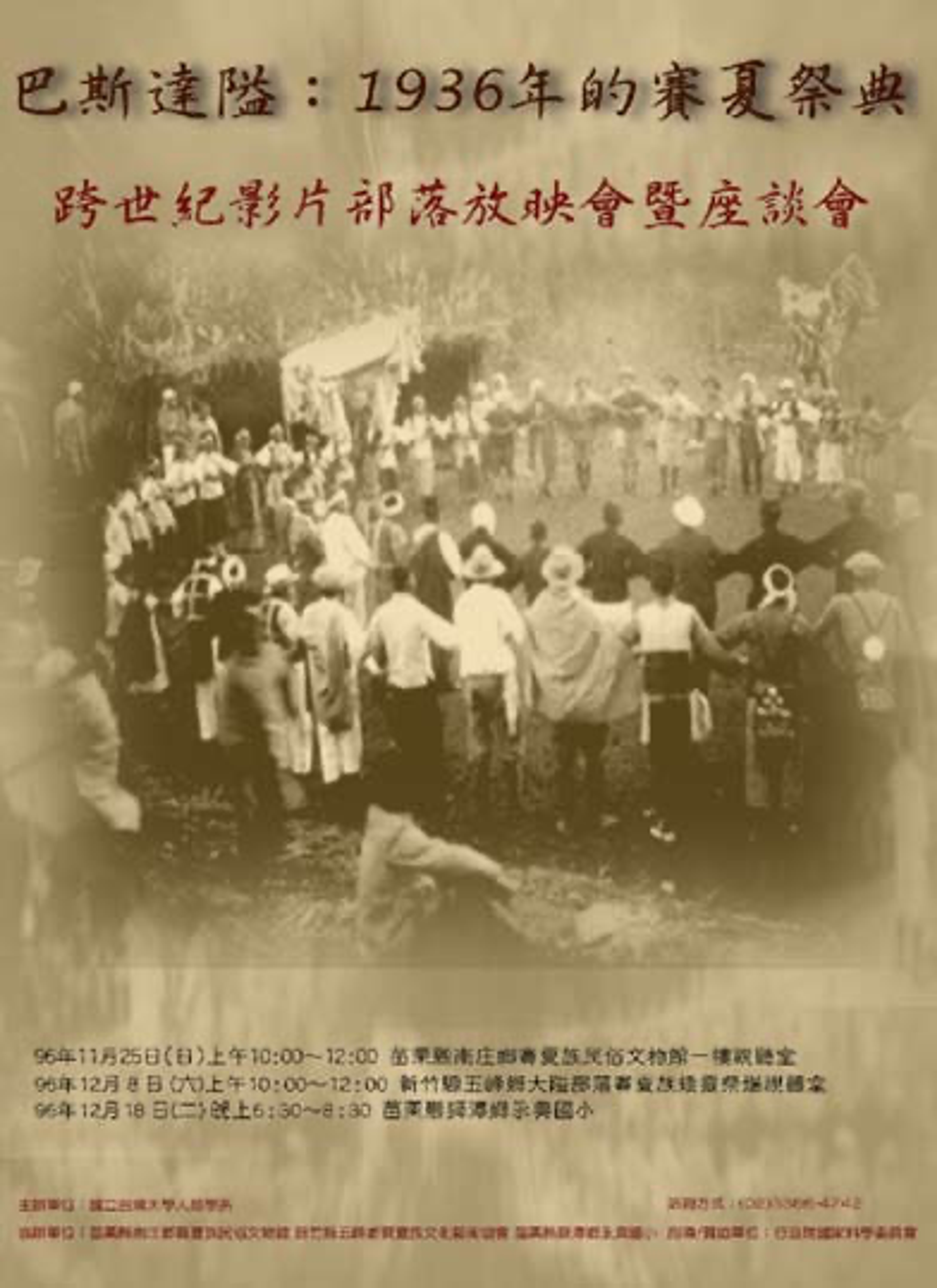

部�落放映會宣傳海報。胡家瑜提供。

過去影像的採集與再現

這次放映的1936年臺北帝大拍攝的黑白無聲十六釐米紀錄片,是土俗人種學講座開始以攝影機做為田野記錄工具的早期產品之一,是由講座助手宮本延人拍攝,講座教授移川子之藏負責調查訪問。影片內容主要是1936年底在新竹大隘社舉行的賽夏巴斯達隘祭典(矮靈祭)。雖然片長約十五分鐘,但是涵蓋當年正式祭典七天活動的剪影,包括11月27日開始的迎神,以及之後幾天的娛靈(kishtomal)、逐靈(papatnawaSak)、遣歸(papatnaoloraz)、送靈(kispapaosa),以及饋糧(papasibilil)、伐榛木、墮稍和毀架(mari ka sibok)等不同過程。

這一部賽夏影片,是早期民族誌記錄片中品質較好的一卷;不但拍攝的技術較成熟,對於主題內容的認識也有一定的深度。更值得關注的是,這部影片拍攝的背後,糾纏了日本理蕃政策、人類學調查、和原住民社會回應等時代背景。根據大隘社頭目後代oebay taro(伊波仁太郎、趙旺華;大隘社頭目taro umao的次子)的遺稿記述和一些部落耆老的記憶,這次祭典的調查和拍攝,是因為1930年代擔任新竹州巡查的oebay taro,得知日本長官要廢止賽夏族的巴斯達隘祭典,告訴主祭朱家和族人,大家一致表示誓死反抗到底。於是oebay taro將民意反映給上級並向州知事報告。據說當時知事邀請了人類學者移川和宮本前往調查,由主祭、耆老和taro umao詳細解說祭典的內容特色,oebay taro擔任翻譯。後來學者�的報告認為這是非常珍貴的祭典,具有地方文化特色,不可廢止,知事才更改命令,讓祭典得以維持。雖然人類學者的正式調查記錄並沒有記載這一段故事,但地方記憶的重點卻反映出,在賽夏人的想法中,人類學者是可以運用作為改變劣勢的外來資源。

隨著日本戰敗和大學移交,這一部影片與其他土俗人種學講座拍攝的記錄片一起塵封在庫房的角落,被遺忘了數十年。直到1994年,臺大人類學系全面性清點庫房所有標本和影像收藏,才再度被發現。不過,由於放置時間過久,影帶早已脆裂發霉,經過了數典計畫的修復、轉檔、資料彙整、數位化和剪輯處理之後,這部七十多年前拍攝的巴斯達隘祭典紀錄片,才能夠重新顯現影像,並踏上返鄉之旅。

圖片說明:放映會後將影片光碟交送新竹縣五峰鄉賽夏族文化藝術協會理事長趙金山。胡家瑜提供,2007年12月8日攝於大隘部落賽夏族矮靈祭場文物館視聽室。

放映會後將影片光碟交送新竹縣五峰鄉賽夏族文化藝術協會理事長趙金山。胡家瑜提供,2007年12月8日攝於大隘部落賽夏族矮靈祭場文物館視聽室。

回到部落:重新聚焦

ayzaeh ka hahila (i-ha-o-we) 今天好日子

moyo mowa:i' rini 你們來到這裡

SaSekela' ki 'ah'ahael 與親朋好友相識

miyalatar ila 閒聊

yami ka SaySiyat'ya' 感謝政府

kayzaeh a tomalan 非常的好

tatini' 'oka' i: tortoroe' 長輩們沒有教導

minahal haSa' kasepengan 下一代不懂得文化習俗

'isaso pinanabih 以上所講的

'izi' ngowipani 不要忘了

yami 'am lobih ila 我們要回去了

pile'awan 'ita' saeboeh 大家再見

〔向天湖部落放映時風金榮和朱秀香女士吟唱的感謝歌〕

2007年11月至12月間,這部影片以「回到部落」為主題,與當地文史工作室或文物館合作,在三個不同地區的賽夏部落舉行巡迴放映會。第一次是11月25日在苗栗縣南庄鄉向天湖部落,與賽夏族民俗文物館合作舉辦放映會;第二次是12月8日在新竹縣五峰鄉大隘部落,與五峰鄉賽夏族文化藝術協會合作,在賽夏族矮靈祭場文物館放映。第三次是12月18日在苗栗縣獅潭鄉百壽部落,與苗栗縣獅潭鄉永興國小和賽夏族百壽部落協進會合作,於部落多功能活動中心進行放映。三次放映會參與的賽夏族人非常踴躍,總計超��過二百三十八人次。各場部落放映會舉行的同時,還安排了耆老座談或學童交流活動。放映活動結束後,並將紀錄片光碟贈送給各部落一份,希望地方能夠更自主和多元地運用這一部影片資料,讓更多不同世代成員都能持續傳承這份珍貴的記憶和文化資產。整個放映活動訊息及活動紀錄,也建置在臺大數位典藏教學資源分享網站(http://140.112.30.236.8080/dp/),讓更多有興趣的人可自由上網觀看和瞭解。

由於三場放映地點不同,各部落合作籌辦的單位不同,因此雖然放映的影片相同,但各地的焦點卻有差異。苗栗向天湖部落是南群巴斯達隘舉行的地點,放映會就在祭場旁的賽夏民俗文物館舉行。開映前按照傳統儀式活動的方式打製糯米糕(tinaobun)大家一起分食,並邀請了部落長者即興吟唱賽夏歌曲。放映後聚集附近各部落耆老進行座談,發表觀賞感想並分享過去儀式經驗。將近八十歲的南群老主祭朱阿良感性地說:「今天很高興你們來放這個老人家留下的片子。我們的祖先看到也會很高興,大家可以看見這部影片裡的祭典儀式和現在一樣,並沒有多大的差異,儀式也沒有增減,就像從前一樣。你們來這裡放影片,我們都很高興,tatini'也會允許我們這樣的做法,很謝謝你們,這樣年輕人不會忘記,謝謝!」

大隘部落是北群巴斯達隘舉行的地點,放映會就在祭場旁的賽夏文物館舉行。放映前北群主祭朱秀春等長老代表,以賽夏傳統方式,拿著豬肉、糯米糕和米酒,到戶外面向東方獻祭告祖,祭詞如下:「所有賽夏各姓的祖先,今天很謝謝你們,將paSta'ay留給我們,可以看到過去的paSta'ay,就像能看到你們的臉。」(tatini' 'ita' Sinraehoe' SaySiyat, ma'alo' moyo ka tatini' kaysa'an. Somibil nimon minahal koSa'en ka paSta'ay nimon, kita'en moyo mowa:i' maSkan ka tatini' pinaSta'ayan, nimon koSa'en ka kinmae'iyaehan nimon)由於大隘部落是當時實地拍攝影片的部落,因此放映當中獲得的迴響更加熱烈。幾乎每一個畫面,台下都有觀眾激動地大聲要求停格,希望仔細看看是不是他的祖先或親人。一部不到二十分鐘的片子,停停放放,反覆倒帶,放了一個多小時。

最後一場在獅潭百壽部落的放映會,由於居住的賽夏人口較少,因此不同於其他部落,當地部落協進會主要是將觀賞對象設定為賽夏中小學童,希望未來新生代能夠繼續重視祖先長久流傳下來的巴斯達隘祭典。放映當天,一張張活力十足又充滿好奇的臉龐,在與長老們的益智問答配合下,興味盎然地觀賞影片。部落長老豆鼎發表示:「看到這個影片,沒想到賽夏是一個非常注重傳統的民族,七十年前的所有儀式和現在差異不了多少,覺得非常非常珍貴,也很感動;今天各位鄉親和小朋友願意來關心我們的過去,讓人感覺賽夏的以後是很有希望的。」

雖然過去許多研究者也曾將田野採集的影像照片帶回部落與族人分享,但這一次放映的影片,因為是最早期的動態畫面,又是賽夏人最重視的巴斯達隘祭典影像;因此很多人非常感動,認為好像祖先又活生生地出現在眼前。尤其,大家共同的驕傲,是發現七十多年前的祭典和現在的祭典,並沒有多大地改變,這一點肯定了每一個長期以來參與祭典的賽夏人。如果這一部《巴斯達隘:1936年的賽夏祭典》影片像是一顆時空膠囊,它所��壓縮的過去,在七十多年之後返鄉再現,不但開啟學術資料回歸部落的路程,也讓部落更加肯定自我存在和在地文化傳承的價值。

結語

這一系列回到部落放映的旅程,正好與母親生命最後的旅程交疊。舉行完最後一場部落放映會後的那星期,母親也離開人世。意識到個人生命的短暫,也更感受到世代交替和記憶延續的價值與意義。如同這部影片帶給賽夏部落朋友們的感動,真正讓人感到震撼的是文化的生命力。世代更迭,時光流逝,巴斯達隘祭典的延續,不但傳達賽夏人對過去祖先的永恆記憶,也具體展現賽夏人在變遷中的強勁行動力。(作者任職於臺灣大學人類學系)

向天湖放映會中觀賞影片的賽夏民眾。胡家瑜提供,2007年11月25日攝於苗栗縣賽夏族民俗文物館視聽室。

獅潭百壽部落耆老豆鼎發放映時與新生代益智問答。胡家瑜提供,2007年12月18日攝於百壽部落活動中心。