煩的人類學田野

簡美玲|交通大學人文社會學系

「煩的人類學田野」是指一個人類學者在研究煩,或是一個在田野的人類學者自身的處境?也許,一語雙關。一方面或許因為我是一個不怎麼愛熱鬧的人,這樣的個性,使我在村寨的日常裡,較為自在。因可以有一個長長的白天,窩在田野的住家(那時我和當年二十歲、未婚的Ghaif Wangk姑娘與她的父母以及弟弟一起住),一字一字書寫那似乎總無法寫盡的田野筆記與日記。你可以料到,在沒有儀式的日子裡,我擁有那麼長的時刻,和Ghaif Wangk家人一起度過好多的日常。但是埋頭寫田野筆記的我,耳朵不是關的,眼睛不是閉的,感覺也在。我想是這樣的田野狀態,與那樣不喜熱鬧個性的我,注意到rat這樣一個微小的,不經意就會溜掉的經驗與現象。另一方面則和1998年11月至2000年2月這段時間,我在貴州東部(一般也稱為黔東南)Fangf Bil村寨,進行親屬與婚姻的民族誌田野有關。這個大山裡的村子以村寨內婚及廣泛姑舅交表聯姻為理想,並且也還有與交表聯姻緊密關聯的遊方談情。在日常夜晚男孩敲女孩的窗談話或對歌,或是男�孩與女孩三五成群圍聚在女孩家裡談話;節慶的白天則到村寨邊的小山坡或大樹下談話對歌;這是2000年左右村子裡常見的遊方。明清時期黔東南地區的地方誌,文人描述他們所見的思南、黎平府等地的苗族風俗,遊方幾佔一半篇幅。

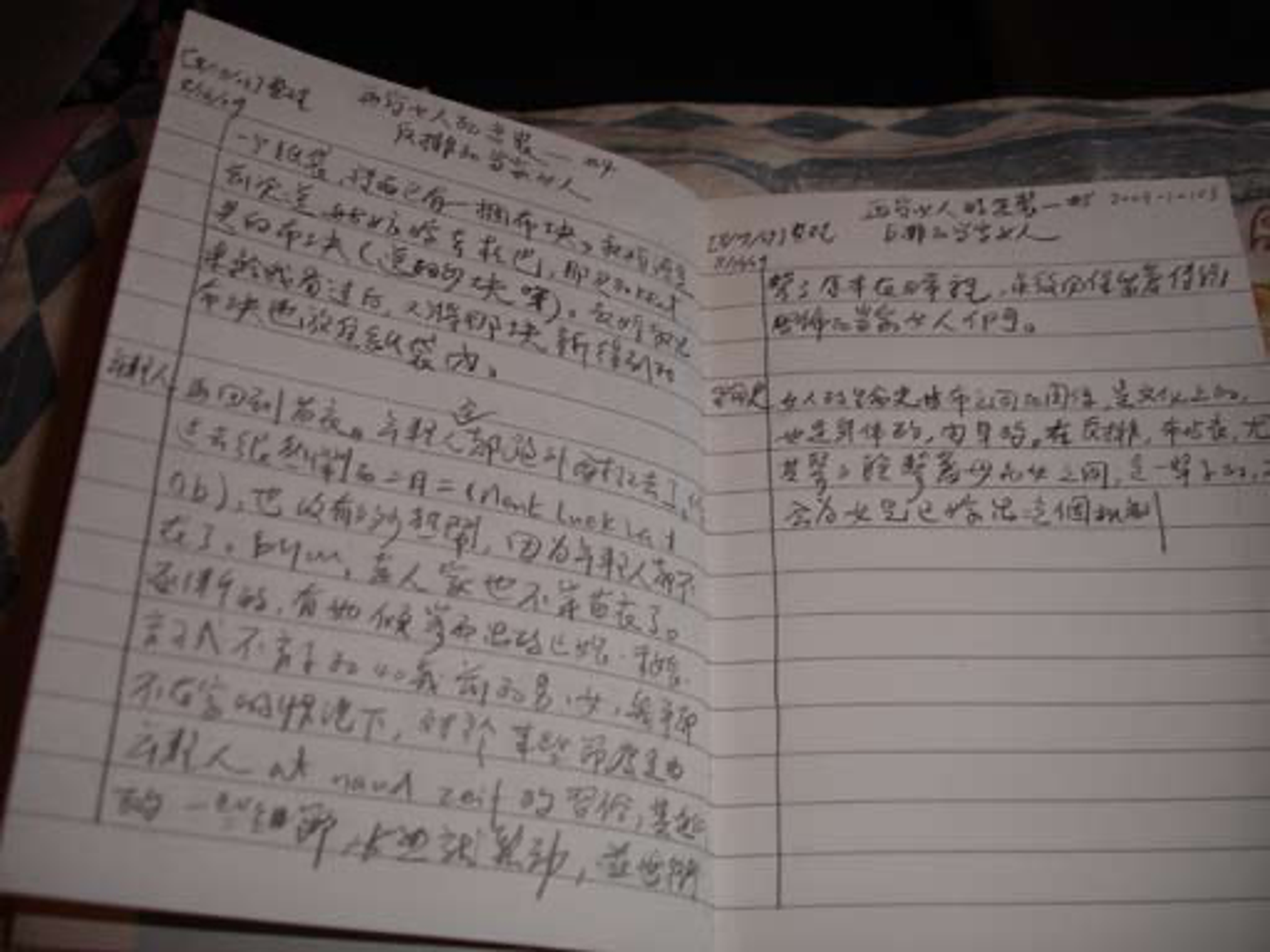

記得是我在Fangf Bil村寨進行田野工作第九個月。筆記上註明1999年7月12日,我在手寫的筆記頁眉,隨意下了個標題「The Story of Rat」。三十二開大小的筆記本裡,我寫了將近三十多頁關於rat的內容。我已不太確定是在何時開始注意到它,但在進田野以前,我並沒有從任何苗人(Hmong或Hmub)的研究文獻,讀過相關的描述與討論。1999年夏天,我在村寨裡以相當篇幅寫它,表示它已成為我在田野中關注與書寫筆記的焦點。

簡美玲的田野筆記。

1999年夏天,山上的村寨一直下著大雨。

返回臺灣參加雲貴高地的親屬與經濟研討會,1999年6月29日我又再回到Fangf Bil村寨。到7月12日那天,差不多是十三天了,這十來天,Ghaif Wangk勤奮地天天陪我整理田野筆記及整理村寨的家戶資料。十多天了,她夜裡都未曾出去遊方。在7月12日之前,約三、四天吧,我開始覺得Ghaif Wangk有些rat。那時,還很輕微,並不明顯,我便對她說,想去堂妹Ghaif Wangf家便去。她是懂我的意思,雖然她常對我說:「我並不喜歡遊方。姐,妳沒在(村寨)時,我也很少去,也很少開窗……」不過,在我與她說了,要她想去遊方就去的那一天,或第二天下午,她便對我說:「今天晚上我要去Ghaif Wangf家,妳去不去?」我想了想,決定不去,雖然在決定不去之後,我的內心總有一種研究工作「不落實」的感覺。不過夜晚的遊方如何研究?應否、能否作參與觀察?我總是在研究工作及田野倫理間,感到困惑、遲疑。

傍晚,Ghaif Wangk如常在作家務──挑水、洗菜、煮菜、餵豬,最後再熱一壺洗腳水給全家人在夏雨的涼天裡,晚飯後、睡覺前洗洗手腳。我想今天晚上要出去玩了,Ghaif Wangk作起家事,會帶勁些吧。不過,就在我們差不多要吃晚飯,天色已經暗了,近八點或多些,堂妹來喊Ghaif Wangk──我見她笑臉出現在我與Ghaif睡覺的房 間窗前。「Ghaif Wangk dak,wal xuf mongk。」堂妹將Ghaif Wangk喊出去講了幾句話便走,我在窗邊喊堂妹來吃飯,但她說要回家了。堂妹來告訴Ghaif Wangk,今天晚上不用去她家了,因為有三個巫梭村寨的姑娘來到Gad Dlongb小寨,堂妹她們晚上要去陪這三個姑娘作伴吧,所以,堂妹便不要Ghaif Wangk去她家。

這天夜裡,Ghaif Wangk原本的一次可能遊方的機會便消失了。如往常一樣,我們洗淨了手腳,便差不多準備上床睡覺;Ghaif的父親則還會逛到其他家去談話、休息或看電視;Ghaif的母親幾乎是沒有在晚上到其他家去串門;而其他叔伯媽、媳婦,也少在晚上上門聊天的。婦女的聊天多是在白天工作空檔,或去坡上工作前,她們通常是在家戶外面,一邊梳理頭髮一邊聊,或者縫衣服時,也是聊天談話的。這天她沒去成,往後幾天開始,她與我一起整理筆記或研究資料時,步履便愈顯沉重,常常是拖著腳步在走路。有時,會對我的發問顯得不耐煩,或是用有些陌生的眼神回應我的注視。也常會呆呆地望著窗外,或立在門口看外面。她這種表現,有時會使我覺得心裡有些過意不去……

(1999年7月12日筆者的田野筆記)

在以我為第一人稱之觀察者與書寫者之田野筆記的敘述文字中,突出了一種遊走其間,並共同形成日常生活整體之一部份的日常身體經驗與感受,也就是rat。

這是一種在個人層次所展現與體會的無聊、煩的情緒及身體感經驗。但並非只有與遊方有關的小姑娘或小夥子才會有煩的經驗。rat這個語彙,在Fangf Bil高地苗人村落的日常生活,是最常用來表述心情、生活上的煩、單調、無所事事。相對於節慶儀式的熱鬧情緒,整屋子酒歌對唱,由白日到夜半不絕於耳的嗡嗡話語聲等氛圍,在村寨苗人的工作與休閒間流動著的rat,是種充份展現日常無聊或煩悶的情緒及身體感。例如在聽的感官經驗,它通常是較為安靜的氛圍。

我的田野筆記描述Ghaif Wangk姑娘的煩悶,以及遊方不成的挫折。如果不是與Ghaif Wangk有將近一年半日夜起居之日常與私密生活空間內的相處�情誼(如同住一家屋、同擠她的單人木床,同蓋一床棉被、借用她放苗衣銀飾的檜木箱,放相機、攝影機,她穿我外套去遊方),以及她是我的報導人,也協助我整理田野資料,我或許無法感受到那股窒人的、在人與人互動間所竄動之煩悶的身體經驗與感受的細微及變化。心理學家Adam Phillips(1993)認為,煩或無所事事,是一個處於日常、停滯於期待中的身心狀態。他還指出煩這個概念本身便包含許多種無法分析的情緒和感受。而我所描述的煩,一方面和日常生活不可分離,更與我研究遊方的過程與個人的體驗有關。我在探索苗人遊方的過程裡,曾有幾次強烈的念頭想從此研究議題退卻。那是一種對田野裡自己的研究及對自身的否定與晦暗感。事後我回想此段心路歷程,可能和遊方緊密勾聯著私密、個人之情緒及身體經驗有關。這種特性,使我的遊方田野,經常在客觀的現象、資料,與主觀的感受、經驗間掙扎。面對此一困境,我最後仍是回到民族誌田野的基本功課,每日提筆將我對環繞著Ghaif Wangk的日常細節(包括她和家人的話語,大量的身體語言、經驗,與情緒)之所見、所聞、感受,逐字逐句的刻寫在一本又一本的田野筆記。不論那被描述與記錄的現象是如何的平常,乃至無足輕重。這個經由書寫記錄過程所保留下或產出的民族誌資料,和我在此談煩及遊方的身體經驗是相關的。

我對rat與遊方的觀察與解釋,也和田野進行過程有關。如果在田野的我總是正式的觀察每一場「成功進行」的遊方,我對它的探索,應該不會走到rat,也不必然會關注到遊方之前與後,遊方不成的心情與身體經驗。我所能描述與理解的,或許止於戲鬧或浪漫的情與愛,然而田野筆記所書寫的卻�是環繞著一個姑娘及其家人、姻親與親屬的日常生活。對未當家的姑娘而言,遊方的日常、遊方不成的日常,不同內涵之遊方的日常,既是工作與休閒無間斷環繞之生活的必要,也是她們在日常裡作為人之存在與實際。並且此田野的機緣,也影響我對rat與遊方的認識與解釋。我與Ghaif Wangk在村寨日常生活的朝夕相處,有時無法在田野的研究工作上,或是日復一日在村寨渡過的日常生活上做分割。但也因此,我才能在一個不被中斷的日常時限裡,看到一種進行中的,走動的,有歡樂與戲鬧,也有沮喪與無望的遊方經驗與體驗。是在這樣的過程中,我才開始記錄rat的經驗,亦即開始通過田野筆記的書寫,我才發現Ghaif Wangk的rat經驗和遊方是在村寨日常生活裡,蘊蓄其不可分離的關聯。

即使坐成群的理由有所不同,能聚一起就能解煩。(簡美玲攝)

村寨的小孩最知如何解悶。(簡美玲攝)

不忙農活時,兄弟有事相幫忙,也能跳出日常。(簡美玲攝)

閒閒夏日,因有外人來,村寨出現別於日常的氛圍。(簡美玲攝)