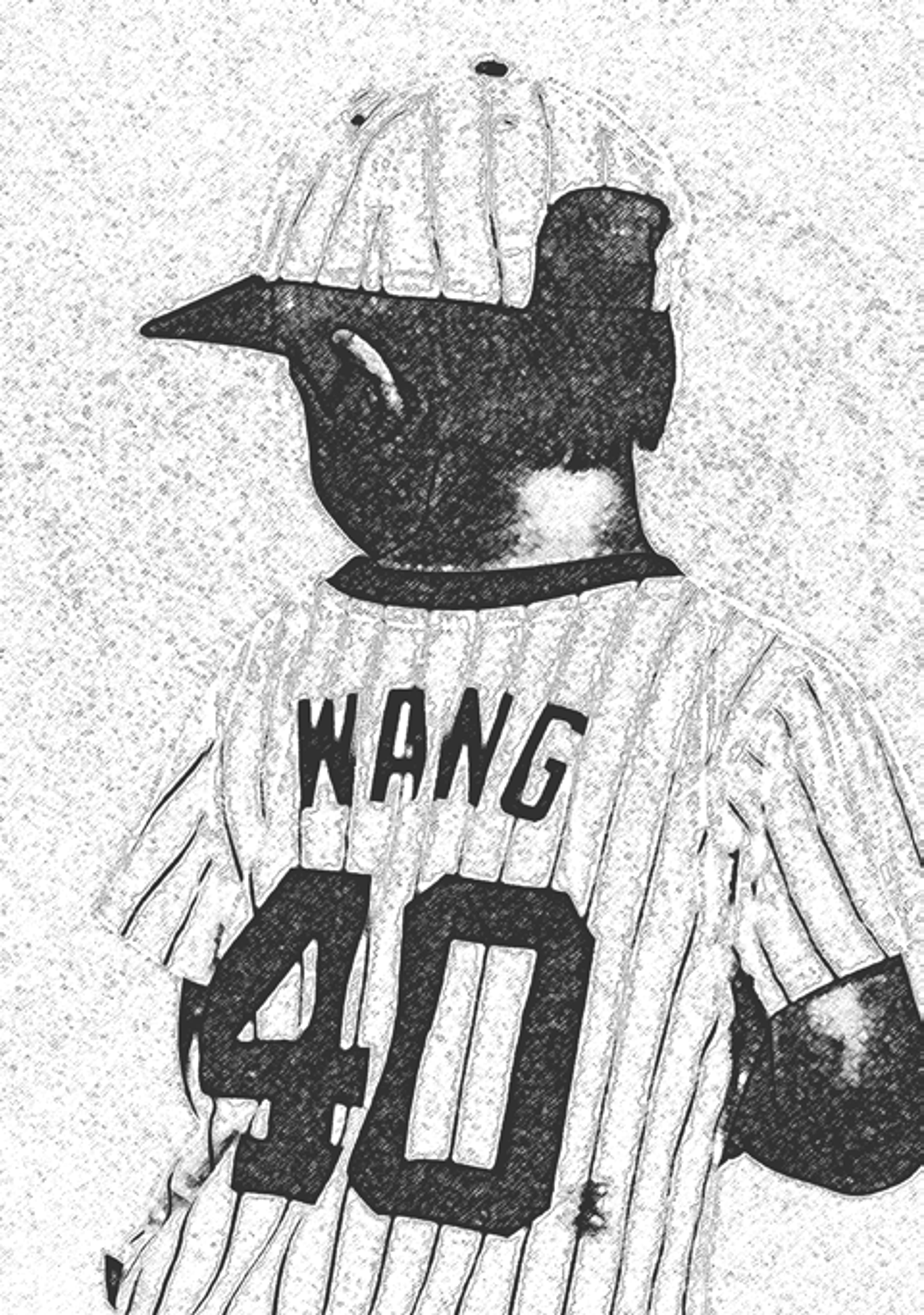

「將欲取之、必先與之」:王建民與全球化

顏學誠|臺灣大學人類學系

三級棒球風光的時代,我也隨著家人熬夜看比賽,幻想有朝一日也能成為萬人歡呼的英雄。年紀大了,棒球夢逐漸消失。上大學後,除了和系上同學偶爾玩玩,我與棒球的接觸幾乎是零。相較其他運動,棒球的節奏總令我不耐,因此朋友聽說我要研究王建民多覺得奇怪,但我不是因為喜歡棒球而研究王建民。我對棒球的知識比不上任何一位球迷,更沒有什麼深刻的見解。不過,若是要問如何分析「臺灣之光」,或許我能提供些淺見。

我對王建民的興趣起因於全球化與地方主義的爭論,此是十八世紀啟蒙主義與浪漫主義之爭的延續。每隔一陣子,普遍同質與特殊差異以新的名目出現於不同脈絡。相對其他社會科學,視文化為封閉體系的人類學傾向地方主義。故在全球化之說甚囂塵上之時,美國人類學的大老們仍安慰我們地方差異永遠不會消失。其實,自人類學把文化視作心智範疇,這種論點已是老生常談。由於任何事物都需�要透過文化分類而被認識,對外來刺激的詮釋必然複製原有的認知結構,因此「全球地方化」(glocalization)是必然的結論。但是此客觀主義的結果論並不必然反映土著觀點,更無法安慰那些自認為文化受到威脅的人。若是它們互視對方為寇讎,我有興趣的是兩者間的鬥爭,而不是地方文化不會消失的論斷。

特洛伊木馬

全球化不會因為被地方的拒絕就自行潰散,但有什麼辦法突破地方主義的排斥?突破地方主義意味著更高層次的社會整合。人類學討論隊群、部落、酋邦、國家等四種整合層次,全球化則企圖在國家之上建立起更大的單位,訴求地方獨特性的國族主義則是抗拒此企圖的重要力量。王建民引起我的興趣之處是因為這位充滿國族象徵的人物,並不符合既有理論的邏輯推論。我發現臺灣之光不僅不能抗拒全球化,反成為它的跳板。當美國職棒大聯盟(MLB)給予王建民發光發亮的機會,臺灣人能不關心他在MLB的表現?我們能不購買MLB的球衣?能不看MLB的轉播?當發現王建民的薪水比別人低、當他受了傷,我們難道不想打聽美國人如何對待臺灣的國族英雄?我們想知道洋基球團是否虧待他,他的教練是否照顧他,他與隊友是否相處融洽,美國的媒體如何評價他。在此過程中,對MLB的知識成了「文化資本」。2005年前的臺灣棒�球是相對獨立的。即便有外國球員,他們也是請來的客卿,怎麼玩棒球仍是由中華職棒作主。但當MLB讓臺灣國族英雄在美國揚威立萬,我們卻也讓MLB進入了臺灣的棒球市場,侵蝕了我們的棒球文化。臺灣的棒球開始被捲入MLB的體系。

學者經常從分工的功能性聯繫討論系統整合,但是在MLB所看到的新整合不是強調分工的「世界體系」。分工體系的概念容易招致第三世界的反抗,畢竟沒有多少人願意永遠當個被核心剝削的邊陲。相對地,這個新整合模式強調向上提升的流動性,它鼓勵競爭,讓我們幻想奮鬥終究就會有回報,可以向世界宣告自己的優越。但當為自己的成就沾沾自喜時,我們已然接受了這個體系的規範與價值。老子說「將欲取之、必先與之」。MLB讓王建民在球場上打敗美國人,但是他的耀武揚威卻成了MLB的特洛伊木馬。當他的成功象徵臺灣人「出頭天」,拒絕王建民等於拒絕國族地位的提升。抱怨高漲的MLB權利金排擠了中華職棒的轉播收入,只會遭來中華職棒自己不爭氣的批評。認同王建民辛苦的地位就必須承認MLB的運作的合理性,認為MLB是中華職棒學習的楷模。地方主義不僅無法再用國族情感對抗全球化,面對這輪攻勢它毫無招架之力。全球化找到了新的商業模式。

若是麥當勞與迪士尼的入侵方式是在於宣傳外來產品比本土的好,同樣以資本主義運作的MLB,其入侵方式卻是要我們證明自己的產品比別人好,這個新的商業模式的前提是要有好的產品。支持王建民是因為他能替我們揚眉吐氣,若是他一直待在小聯盟,王建民的臺灣人身份將不足以讓我們視他為國族英雄。若是MLB只是為了進入臺灣市場而讓王建民登��板,而不是因為他的實力,臺灣人大概也不會認同王建民。國族的榮耀不是他人的施捨,令我們驕傲的是自己血汗所打拼出來的果實。這個血汗的成果使得我們樂於接受MLB,而不將之視為文化的背叛。因此,當MLB在中國大陸複製這個模式時,它要在北京設立辦公室,積極培養中國選手,而不會讓不成氣候的選手直接登上大聯盟的舞台。若是如此,MLB不僅無法獲得中國市場,也可能失去美國球迷的支持。

國族主義的討論常將地域、文化內容、以及文化認同劃上等號。這三者的結合在全球化的過程中出現鬆動。討論「離散」(diaspora)時,學者發現地域與文化內容可以分離:移居他處者仍保留舊有的文化,而同一區域內可能混雜著多種不同的文化傳統。王建民的例子卻顯示文化內容與文化認同的斷裂。臺灣人觀看MLB的比賽並不是因為想要當美國人,「王建民現象」高漲的時間點正是「愛臺灣」喊得震天響的時候,藍綠都在利用王建民展現臺灣意識。我們因為認同王建民、認同臺灣,才願意接受MLB的昂貴轉播權利金,才穿上洋基隊40號的球衣,而臺灣的棒球才會被滲透。區域認同越強烈,全球整合才越可能成功。

這種整合模式在其它運動中屢見不鮮。姚明在美國職業籃球的表現使得NBA進入大陸的市場;歐洲足球隊引進全世界的選手,更是它擴張市場的重要手段;除了競技運動外,中國的科舉制度亦採取這種模式,傳統中國的最低的治理單位只到縣的層級,如何能整合不同地域的人民成為必須解決的結構問題。科舉制度提供了有野心、想獲得更大權力的地方菁英競爭的管道,「光宗耀祖」、「榮耀鄉里」凸顯特殊主義的認同,但是�,這個認同也使得地方菁英被統一的文化所吸納。當十年寒窗苦讀所獲得的功名,成為自我肯定的基礎,地方菁英怎麼可能不拼死維護這個體制?怎麼會不向平民百姓推銷它的價值?

人類學地方研究的意義與應用價值

當面對類似的問題,沒有人規定張三提出某解決方案後,李四不能再提出相同的回應。唐太宗可以用科舉使天下英雄盡入其彀中,MLB也當然可以用「賽揚獎」攏絡臺灣人。反過來說,人們也可能為相同的問題提出不同的答案。人類學者在全世界各地的調查,可以是在分析不同的人群如何解決自身的問題。我們的工作可以不只是呈現客觀的民族誌事實,而是將這些問題提升到抽象的理論層次,尋找相同的結構性問題。當不同社會對相似困境提出了各種解答,我們可以從他人的回應中尋求借鏡。人類學對異文化的研究將不再是獵奇,而是有應用的可能。當人類學是為了從他者尋求解決問題的啟發,而不是將他者當成填充理論的材料,他者與我們的生命發生了聯繫。民族誌的價值不再只是因為它是客觀的,而是它與我們是相關的。客觀不再是知識論上的問題,而是如何誠懇的面對自身的困境。

人類學可以是應用的,是可以拿來解決問題的。但若從不覺得自己面對任何困局,此應用性不可能出現。國族主義對我而言是個問題。在種族屠殺、宗教衝突、國家戰爭等集體衝突中,共同體的成員是血濃於水的兄弟姐妹,人們有著犧牲小我完成大我的悲壯情懷��。但是,共同體之外卻是沒有道德責任與義務的陌生人,殺之可以展現對共同體的忠誠。如何整合國族之外的陌生人是二十一世紀必須面對的問題。我的興趣的是解決問題的模式,而不是某種固定不變的文化本質。面對困境,研究者的責任該是呈現各種解決模式的能力與限制。MLB與科舉制度或許不能解決群體之間的衝突;但是,做為一個建立社會整合的機制,它可以是Geertz所說的consultable record,讓我們回到以史為鏡、以史為鑑的傳統,讓人類學成為有用的學問。人類學不是風花雪月的浪漫點綴,而是必要的知識。

報社為王建民勝投所做的特別AA1版面。

王建民為速食餐廳代言。