更多的我們——走在回支亞干的路上

Apyang Imiq(程廷)

Wilang:「我不希望我們的文化發揚光大,只希望我們的文化能夠保留下來。」

「原來二子山長這樣」,我在心裡吶喊,長到30 歲,卻連部落最有名的Ulay都沒去,看著珍珠板經過我們的手堆砌出兩座高峰,心裡愈來愈踏實和開心。

Lbak 說我們好像很久沒有這樣聊天,我們的話題和山一樣大展開,從烏來到環山再一路到埔里(我們一起在各部落經歷過的有趣事情)。Ipiq 完成二子山的時候像小女孩,不斷重複說我們的山好可怕...晚上10點離開老人關懷站,即使分開,但我知道他們一直在身邊,真心覺得自己很幸運有 「我們」,也很希望「我們」能越來越多,有強大的力量。「自己的部落地圖自己做」,這絕對是認同與凝聚的開始。

2015年7月,我搬回支亞干。我的房間有三面窗戶,一面可以往 Rangah Qhuni (支亞干溪)對岸�的山看,視線往下是各種顏色的鐵皮加蓋;一面看到Spiaw(對岸)和 Qeycing(山陰),夏天暴雨後可以聽到 Yayung Qeycing (清水溪)撞擊石頭的聲音;一面向北,正對著 Takday(高台), 上面是一個從 Alang Tptu(天祥部落)遷來的聚落。回來部落後,好像重灌了一組新的系統軟體。至今才一年半,對我卻是很大的轉捩點。簡單的說:「我想在這裡生活, 我想死在這裡」。

圖1 2015.07.08 製作地圖的照片。

圖2 2015.08.16 第一屆支亞干草地音樂會照片。

圖3 2015.09.29 青年與老人關懷站合作課程介紹部落地圖。

開始吧!青年們

2014年5月,支亞干部落中的社區發展協會改選,Ipiq 順利選上理事,Lbak 擔任志工(現為會計),我選上備取理事(現為理事)。我們常說鬧,計畫從社區理事開始選、再來村長、代表、鄉長,最後是縣議員。現在思考這玩笑,也許我們不安於部落現狀,希望有所突破,更直接地說:「我們也想親自參與部落的公共事務」。

立體部落地圖搭建一個平台

2015年3月起,Ipiq申請文化部青年村落計畫,透過田野調查製作立體地圖,帶著國中社團及青年一起參與。3 月至12月,每個周末一群人聚在協會向公所承租的老人關懷站製作地圖,逐漸吸引大家注意。過去我不太在部落裡走動,認識的人也不多,有些人看過臉卻總叫不出名字,但去溪邊游泳卻被認出「你就是和Lbak、Ipiq一起做地圖的嘛!」。

製作地圖吸引部落在地青年樂團——Tasil(石頭樂團)[2]與我們兩批截然不同的青年商討做「部落的工作」, 而雙方都希望彼此做的事情讓更多人知道、參與,於是促成青年、協會、村辦公室於7月舉辦「第一屆支亞干草地音樂會」。

音樂會是我部落經驗中,首次以青年為主要籌畫及參與對象,並與部落既有社群(協會、村辦公室、長老教會)合作的活動。活動邀請其他部落、族群的在地音樂者表演,由於經費有限,我們將珍藏的織布拿出來布置舞台,舞台上熱音轟隆響,部落地圖擺在正下方。有些孩子坐著看表演或跟著舞動身體,有些居民圍繞著地圖聽著我們介紹,頓時籃球場形成一個獨特的青年空間。音樂會的成功讓製作地圖的行動更受人關注,我們的共作也加深彼此的默契和情誼。

初始,製作地圖是為了「認識部落」:長期接受主流教育的原住民青年,缺乏長者山林生活的經驗,對成長的土地感到陌生,於是製作地圖成為認識自我的途徑,台灣各地均有製作地圖的案例,但我們試圖結合各項社區發展協會、村辦公室、教會原定或共同討論出的活動,如健走、路跑、音樂會、教會父親節活動、 村校聯運等,生產出讓地圖「現身」的機會,不只讓大家知道地圖,更認識這一群「在製作地圖的孩子」。也讓其他對文化傳承或是單純想要替部落做「一些事情」的青年找到集結夥伴的方式。

圖4 2015.10.31 部落地圖就擺在路跑終點。

圖5 2016.12.31 Tasil 樂團舉辦跨年活動。

更多的我們:青年的擴大參與

音樂會之後,青年開始集結,聚會地點常在不同青年的家。大家在黑夜裡圍聚在一起烤火、聊天,抒發生活境況,更討論還要做什麼。除此之外,我們積極參與部落的社會議題,如「石礦議題」及「支亞干遺址議題」。

2015年7月村長找來協會及青年們,籌組部落會議來抵擋外來財團開發石礦,我們協助擬定會議章程、執行行政庶務、媒體宣傳與媒合專業諮詢,順利於該年10月成立部落會議。每一次參與會議的經驗透過青年在臉書分享,也感染更多青年正視部落土地議題,轉變過去「部落會議都是由老人家參加」的情況。

圖6 2016.07.15青年討論申請文化部計畫。

圖7 2017.02.17 青年聚集在Ciwas 家討論 228連假的生活營。

圖8 2015.12.18 青年和村幹事一起製作的部落會議網路宣傳海報

2016下半年,我們申請文化部原住民村落計畫,其中重要的三項工作,分別為「赤腳支亞干青少年生活營」、「支亞干第二屆草地音樂會暨手作市集」及「Qmita(看)部落刊物」。

在某次聚會中,青年 Wilang 提到很羨慕阿美族有年齡階級, 可以在特定的祭典實踐傳統文化,所以也希望組織青年會。 制度性的進行文化傳承。經過討論後,大家決定先舉辦生活營。

生活營之前,各項青年籌�辦的活動以大專以上為主, 由Wilang 帶領的青少年們一起承擔工作,三天的活動中大家一起砍竹子煮竹筒飯、殺豬及歌舞學習等。我發現,部落中國小、國中學童的社群結構相對於較長的青年更為緊密:年長青年通常透過私下聊天或特定的行動生產集結,但國小、 國中的集結卻是透過緊密的人際關係,「拉了1個小朋友, 就會出現10個小朋友」。

圖9 2016.08.15-赤腳支亞干青少年生活營,青年跟著耆老學習殺豬文化。

生活營的後續效應表現在10 月舉辦的「草地音樂會暨手作市集」,音樂會結合「石礦議題」命名為「把石頭留下來」。 高達30個以上的青年擔任工作人員。參與青年們的心得:

青年 Ciwas(21):

「以前小時候看到大人在辦社區活動的時候就很想參與,但大人都會打我們的手,叫我們不要碰。看到辦音樂會真的很驚訝,又是年輕人自己辦,我就很高興,尤其可以擔任拍照的工作!」

青年 Yaya(22):

「我在學校上課,老師問我哪個部落,參與過什麼部落活動,我很驕傲說支亞幹,我跟他說我們有自己辦音樂會和市集,全萬榮鄉只有我們西林自己辦過音樂會!」

青年 Bonkang (12):

「因為興趣,有聽到說來當交通警察,我就覺得不錯嘛!我就來了。我非常喜歡喜歡草地音樂會,因為是要趕走山上亂採礦的人,義賣(手作市集)也替西林爭取榮耀,讓別人來這邊買東西,這樣都很好。」

青年 Iwan(12):

「來參與是因為本身就是工作人員,又是部落的活動啊...我很喜歡一起跳舞的部分...也希望明年再豐盛一點,更多的人來。」

圖10 青年聚集老人關懷站製作地圖及討論音樂會細�節。

圖11 2016.10.08 支亞干第二屆草地音樂會暨手作市集。

圖12 2016.10.08-09 草地音樂會,青年穿起族服擔任工作人員。

Qmita(看)刊物透過15個青年的眼睛,紀錄自己如何觀看這片土地。可視為支亞干在地發展出累積、紀錄部落公共事務及文化傳承的嘗試。協會理事長說:「我去鄉公所的時候, 鄉長跟我說看到我們的刊物非常驚豔,尤其是系譜的部分,沒有想到我們可以用簡單的方式撰寫自己的家譜。」

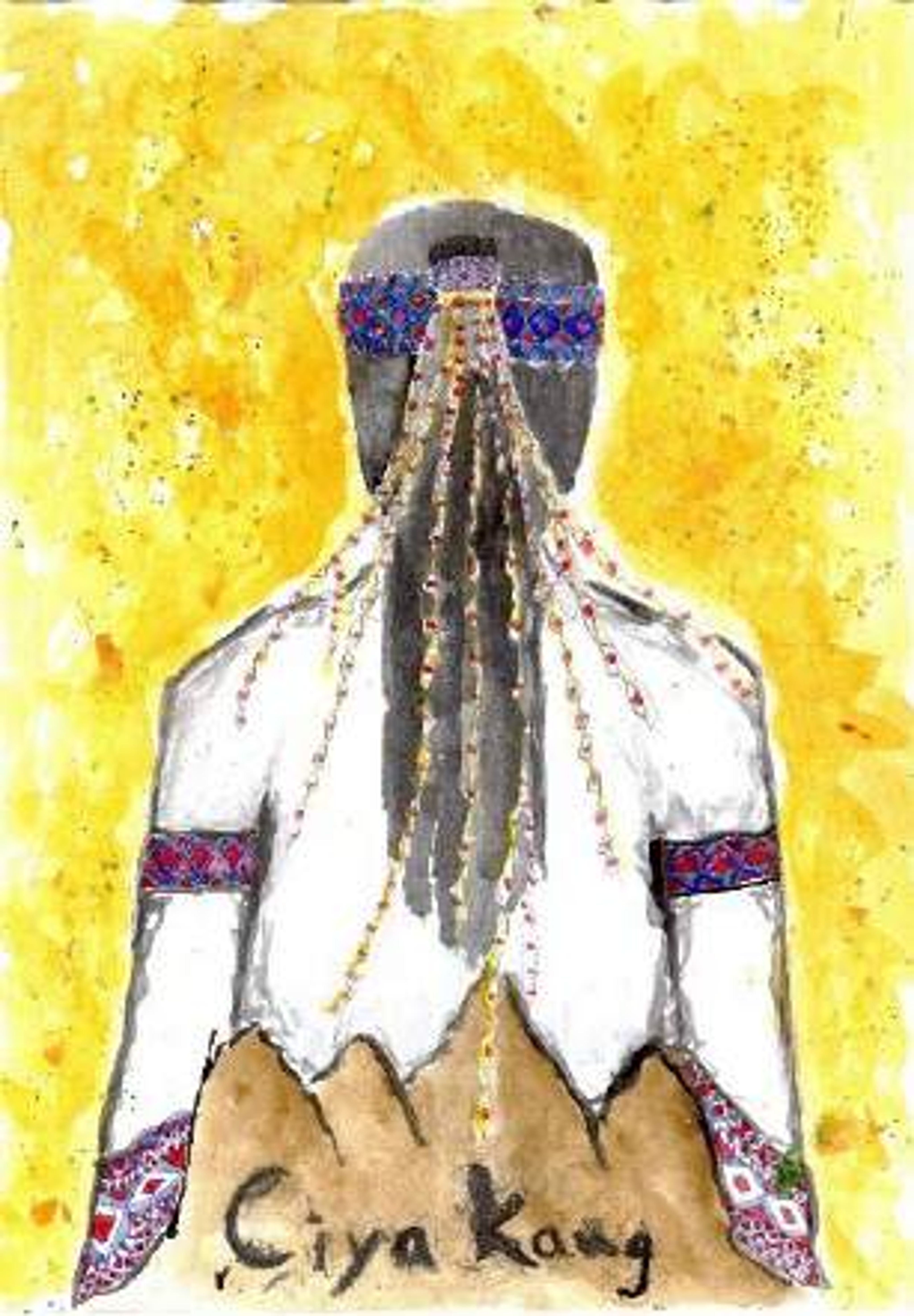

圖13 Qmita(看)刊物封面。創作人:Lowking Cirung

我走在回去的路上

今天和 Beyking 多次渡過我們很強的支亞干溪,重新省思自己和這塊土地的關係。他就像坦克車,沒有猶豫的腳踏穩直直衝過去。他說要有信心,我跟他說我本來害怕,後來就不怕了。沒說完的是我看著他堅定的背影和踏實的腳步就不怕了,勇敢的心讓你尊重水流的速度,水要把你衝到哪個方向,順著它一些,跌倒沒什麼,喝幾口水沒什麼,重點倒了再爬起來就好。 Beyking 在水裡翻滾的時候竟然大笑起來,我也跟著笑起來。

這份田野筆記是與村長 Beyking 去探勘礦場時寫下,過幾天他要去台北向礦務局及相關單位說明部落對採礦的心聲,為了更說服「長官們」,跋山涉水來回六小時只為了去拍幾張現況的照片。

Ulay 是祖先最早遷移的棲居地,沿著 Rangah Qhuni (支亞干溪)有很多的地名,我們製作地圖時記錄起來,但親自走過,那些記憶在腦袋的名詞遠不及身體的感知更深刻,濕漉漉的襪子套在雨鞋,腳板踏在尖銳的石頭上,膝蓋在長時間的走跳下微微痠痛,涉水時心裡害怕捲入白色泡沫中,泡在熱熱��的溫泉裡那身體被舒緩的感受,聚集成一種我要更認識自己山林的強大的信念。

之後我頻繁的上山,陪著 Baki[3] Bonay 巡陷阱時,他說:「這裡你第一次來會覺得很遠,但你來好幾次就會覺得很近了, 想要打獵,就要認識山林。」我舅舅 Murang 看著地圖時, 興奮的指出他走過的路,其中有個地名叫 Ulay Peydang。 我好奇的問 Peydang是誰?他笑著說就是你的Baki(曾外祖父)啊!

圖14 2016.12.19 跟著 Beyking 探勘 Ulay 二子山溫泉。

地圖不再只是地圖,地圖開啟接觸部落的鑰匙,解開那些熟悉的秘密,明明我們生活在部落這麼長的時間,卻叫不出窗戶外那些山水真正的名字。回去的路,是一條重新認識與學習的旅程,我渴望走回 Ulay Peydang,渴望上山學習到更多,更渴望有一天有自己的 daan(獵徑)。

「每一個人有自己的說法,我用我的眼睛說我們的故事,但每一個人的眼睛是獨特的。」

備註:

1. 太魯閣語 Ulay意指溫泉,此處指二子山野溪溫泉

2. 樂團共三個在地青年:Yudaw、Anquih、 Mowna

參考資料

杜岳洲

2017 太魯閣青年的族群認同與情感研究。香港中文大學人類學系第九屆研究生論壇發表論文。