淺談國立臺灣大學生物醫學及行為與社會科學研究倫理治理架構建置

計畫執行經驗#

朱家嶠*|國立臺灣大學研究發展處研究倫理行政中心

一、前言

近代以來,科學知識的迅速累積與發展,實與仰賴參與研究者(research participants)之協助研究的意願而規劃並進行各種研究計畫,有著密不可分的關係,所以感謝參與研究者的加入與協助,並應尊重他/她們的權益,其實是研究人員的義務,這觀念不但在世界各學術先進國家的生物醫學領域內,早已是普遍的認知,於行為科學、社會科學、乃至人文科學領域中,也已理所當然地接受這樣的想法,且不僅在學者的自律與觀念建置上、在構築於學術同儕共識的倫理規範與審查機制上、在國家政府法律政令做為保護參與研究者的最後一道防線上,都有完整成熟的配套系統,同步監督與強制倫理規範的完善實踐。身為國際學術社群的一份子,臺灣的學術界理應無法在建制保�護參與研究者的倫理規範上置身事外。目前,台灣生物醫學領域早已建制有關「人體實驗」的各項審查機制和規範法令,但行為科學、社會科學和人文學領域,卻尚未建立起保護參與研究者在研究進行過程中的各項權益及研究人員們應盡的責任與義務之觀念,例如確實尊重參與研究者的人權、隱私權與文化權,以參與研究者的自主性、風險最小化並(或)增進社會益處、公平對待參與研究者…等研究倫理守則。

臺灣大學(以下簡稱本校)的附設醫院,在2002年即已成立「臺大醫院臨床醫學倫理委員會」,進行醫學研究倫理規範事項的研議、醫學生倫理教育的促進、醫事執業人員倫理的持續教育等,同時並成立研究倫理委員會行政中心,負責審核生物醫學領域研究計畫之研究倫理的適切性;但在有關社會文化及行為科學的研究倫理審查方面,本校一則因觀念尚待普及,二則因財務預算統籌,有關參與研究者保護之研究倫理的校級審查機制,仍處於規劃建置的想法設計階段,直至2009年行政院「第八次全國科技會議」決議,鼓勵成立區域性的研究倫理委員會、發展研究倫理審核機制,本校以「生物醫學及行為與社會科學研究倫理治理架構建置計畫」申請,有幸獲得行政院國家科學委員會審查通過,補助籌設校級研究倫理委員會,開始化思想為行動,本計畫設定先期目標是傳承於本校生物醫學領域多年的研究倫理發展與審查經驗,而後期則是開創適用於社會及行為科學領域的倫理規範,並將重視保護參與研究者之研究倫理的理念,逐步推廣傳播至北部地區,引導臺灣學術界全面重視保護參與研究者的風尚。

二、保護參與研究者研究倫理的基本精神

我們檢視全球保護參與研究觀念者發展的歷程,可以發現即便在現今已非常重視參與研究者權益的歐美學術先進國家中,其對參與研究者關懷與尊重的發展歷程,也不是隨著19世紀現代科學起步之日就老早就存在的。基本上,開始提倡應該對參與研究者予以關懷及尊重,並據之發展成研究倫理的討論,是到二次大戰結束後,慎重檢討歐洲戰場之納粹德國與中國戰場之日本,分別以極不人道的手段與方法濫用人體試驗後,歐美各國才開始注意並發展參與研究者的保護守則。如著名的紐倫堡守則(the Nuremberg Code)和赫爾辛基宣言(the Declaration of Helsinki)(蔡甫昌,2005、2008);然而二次大戰之後,卻仍陸續暴發更多非人道的濫用參與研究者案例,像是The Tuskegee Syphilis Study、Milgram Study、Tearoom Trade Study(林正介、陳祖裕,2010;蔡甫昌,2005),美國政府更逐步發展而於1979年通過保護人類受試者聯邦法規45 CFR 46(Title 45, Code of Federal Regulations, Part 46, Protection of Human Subjects),規範「機構審議委員會」(IRB, institutional review board)的組成、功能、審查程序、記錄保存和各項倫理規定之內涵,要求凡是聯邦政府補助的研究計畫,都應該經過此審議委員會的審核通過,以確保參與研究者在研究過程中的身心安全,端正學術研究的行善和正義之風氣(蔡甫昌,2005、2008),才成為今日世界各地設置IRB或REC(Research Ethics Committee)的典範之一與共同的基礎經驗。

當然,我們可以認為,由於生醫領域的研究帶給參與研究者的危害,在身體上顯而易見並較為直接且風險也較大(但可預測性相對較高),所以提倡保護參與研究者的觀念發展比較早期,這是可理解的。然而,根據國內外累積至今的經驗而言,以社會文化及人類行為做為研究對象的社會行為科學(甚至是人文學),至少包括了心理學、社會學、社會工作學、人類學、教育學、語言學、歷史學、文學等,雖然在方法論與認識論上各有不同,研究過程也非直接危及參與研究者的身體與生理,但不等於沒有風險與危擾,甚至比生醫領域的研究更可能使參與研究者曝露在難以查覺的風險中,如社會學、心理學、人類學中可以見到的欺瞞性(deception)研究,對參與研究者的精神壓力與可能有潛藏的日後情緒失調風險,像是人類學中可能發生的—在現代生活中長時期的日常活動被干擾所引發的情緒焦慮與需慎防隱私外流的緊張,以及社會工作學、人類學、社會學研究對象之一的易受傷害(如老、病、幼者)或是弱勢(如非法移民、大型災難罹難者家屬)族群的研究,或是人類學、社會工作學對於參與研究者的個人私密無意有意的失漏,而造成的身、心、經濟與社會地位的上傷害…等例子。因為這類研究所得的資訊,正如蔡甫昌、許毓仁、鍾珞筠(2009:519)所言:

若不留意護資料的機密性而導致資料被誤用或濫用時,受試者[參與研究者]可能面臨社會心理上的壓力及不適,甚至不時得承受來自社會的異樣眼光。…查覺到其情緒想法及感�覺受到研究程序的操控時,往往會有心理上的不適感。這些風險往往較主觀、多變化、較難預測且比生理傷害更難治癒。

在這樣的思考氛圍下,目前國際上所形塑之保護參與者研究者參考最多的研究倫理共識與原則,應首推《貝爾蒙報告書》(the Belmont Report),所揭示之「對人的尊重」(respect for person)、「行善」(beneficence)和「正義」(justice)三項原則作為保護參與研究者的核心價值體系(蔡甫昌,2005、2006、2008);國內今有關社會及行為科學研究的研究倫理議題,也開始引發一定的探討(林正介、陳祖裕,2010;蔡甫昌,2009;鄭麗珍、朱家嶠,2010;戴華、甘偵蓉、鄭育萍,2010),而目前國內社會及行為科學研究領域所較易涉及的倫理關懷,也是依據社會科學與行為科學的特質並在《貝爾蒙報告書》的基礎上,由respect for person發展出「知情同意(informed consent)」、「具自主性之人(autonomous agent)」、「自願協助研究(voluntari ness)」、「資料保密(confidentialality)」這的數項倫理準則,由beneficence推導出所有研究應「不傷害」、「益善極大化」、「風險極小化」的基本期待,而justice則發展出需「公平對待與公平選擇參與研究者」、「不破壞社會對學術專業的信任感」的基本精神。這也是本校執行「生物醫學及行為與社會科學研究倫理治理架構建置」計畫所設訂的總體目標,期望除了在生醫領域之外,在進行行為、社會科學與人文學領域,學術研究時,都能達到《貝爾蒙報告書》所呼籲的三原則,尊重與保護參與研究者。

三、臺灣大學在行為與社會科學領域的執行經驗

(一)本校執行情形

於制度面的建置上,以完備研究倫理審查制度的基礎法源為目標,本校派員赴美考察,汲取學術先進國家的經驗。考察對象分為兩類:一是專業的研究倫理審查機構,如WIRB(Western Institutions Review Board),二是在師生數、教學研究領域總體規模上,相類似於本校的兩所國際著名大學—University of Washington, Seattle與University of Michigan,在積極參考國外做法,並彙整本校醫學院的經驗後,提出了:《國立臺灣大學保護參與研究者組織設置辦法》,並以此為母法設立「國立臺灣大學行為及社會科學研究倫理委員會」以及「國立臺灣大學研究倫理行政中心」,以做為本校研究倫理制度規劃、審核與運作的核心,及執行對參與研究者保護的機構。

於執行面的實踐上,不斷地推動自我訓練與研究倫理審查制度實際施作,本校認為紮實的專業基礎與持續的教育訓練,是所有政策施行的根本,所以參照美國基礎訓練的標準,研究倫理行政中心工作團隊,需完成CITI(Collaborative Institutional Training Initiative)[2]中social and behavioral module所有的線上教學課程,並均通過結訓測驗;本校也自辦教育訓練課程,且與國科會的人類研究保護計畫(Human Research Protection Program, HRPP)辦公室合作,不定期邀請國內外專家分享經驗。同時並逐步建置倫理審查標準與行政程序,如依審查程序需要的相關表單、標準作業程序(SOP)的規範,並設�置分類標準:免除審查、微小風險審查、一般審查等3類;最後進行模擬審查,由本校文、理、社科、管理、工、生農學院等非生醫傳統的學院中,蒐集10例已通過學術審查並自願提供的研究計畫案,進行研究倫理的模擬審查。

(二)經驗分享

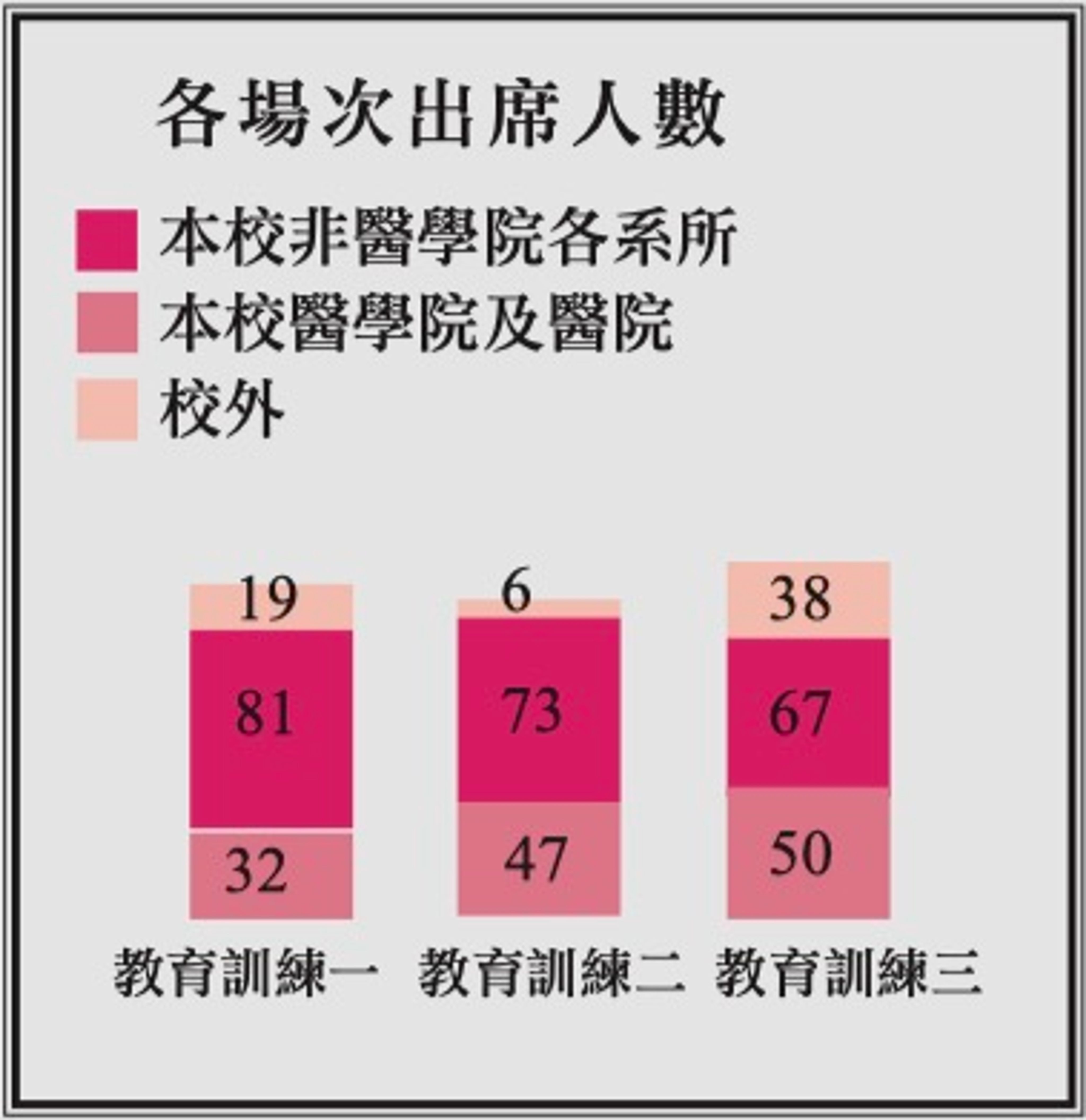

由於計畫推動後,發現本校內部非生醫專業的教職員生,對於保障參與研究者身心健康、研究倫理規範的要求等,似尚屬陌生,由下表中可以發現,本校在辦理3場次教育訓練推廣課程統計上,保護參與研究者概念行之有年的生醫領域的教職員生參與度較高,而非醫學院的與會者仍屬偏低。

因此,本校決定採行由下而上逐步推動的策略,第一步是請本校之計畫協同主持人,至各學院蒐集自願提供案例做為模擬審查的方式,逐步釋放政府、本校重視研究倫理制度與保護參與研究者的訊息,第二步是與心理學、社會學、社會工作學、人類學、教育學等專業學會請益,謹慎考量專業學會成員對於倫理規範的建議與反應,並相互交流彼此研擬的倫理規範,以統籌一套原則上不逾越學會之規範做為本校的研究倫理規範訂定目標;第三步則預計於今年5月起,陸續於本校各學院辦理約3-5場次的座談與宣導,且就各學院老師對於本計畫的疑問進行溝通,蒐集老師們的建議與��回饋。

本校執行該計畫迄今,尚未實際舉辦校內各學院座談會,但教師與研究人員們在教育訓練中,或透過管道發問的疑惑點多半集中如下:

(1)難道我做研究很差嗎?所以一直要監督我?

(2)我做研究不符合倫理?所以要審查我?

(3)不是已經通過計畫補助機構的學術審查了?要一審再審?

(4)我的研究計畫不送IRB/REC審查又會怎樣?

(5)是不是透過更複雜的審查程序,來限制學術自由?

(6)審查委員會不會否決我的研究計畫的進行?

一般來講,這都還是預期內的反應。實際上本校研究倫理行政中心也會這樣建議教師與研究人員們:

您的研究必定是相當優秀的,才能通過計畫補助機構的專業學術審查。倫理方面的審查與學術審查不同,我們不是某某學門的專家,您才是專家,所以無法就您計畫進行學術審查,僅就計畫之倫理面加以評估審查;進行研究倫理的審查,也絕不是把您的研究貼上「不倫理」的標籤,這就跟您將您的專業學門的研究計畫送交學術審查以取得研究補助,絕不代表您不會做學術研究才需審查的道理是一樣的。

依規定,沒有任何一位審查委員可以否決您的研究計畫,只有當研究計畫出現重大倫理議題且經保護參與研究者研究��倫理委員合議並表決通過,才能否決您的研究之進行。研究倫理委員會存在之目的,亦非要否決不合乎研究倫理原則之計畫案,而謹是一種從守門員的角度,提醒您一同協助來保護參與研究者,讓研究計畫進行的同時也能全面地維護參與研究者身心健康…等權益。

雖然目前國內沒有法律強制規定非得進行倫理審查不可,但進行倫理審查的目的之一是:一兩人的思考視野總是有限,對學術應在人類福祉與知識有所貢獻的預期上可能有所打折,我們商請多位不同學門的專家,提供不同的視野,或而能使您的研究計畫對保護參與研究者更加周全,使研究更具價值並創造更多的福祉;而且,照顧、保護參與研究者,也是保障自己未來的研究資源。我們相信從事學術研究的學者,一定都樂於看見自己的計畫更為完美、對知識與福祉的貢獻更多、往後有更多的研究資源。進行倫理審查的目的之二是,由於您可能極為投入研究,對於最新的國內外法律規範或國家政令,或許沒有時間與機會隨時注意,如國內之《文化資產保護法》、《個人資料保護法》、《原住民族基本法》、《原住民傳統智慧創作保護條例》等尊重、保護參與研究者的法案,近來不斷地制訂並提交審議,我們幫您注意、提醒您,或適時的建議您,能使您避免觸及不必要的法律問題而更全心專注於研究。所以進行研究倫理審查,應是一種有效進行研究、改善研究,在保護參與研究者的同時也自我保護的機制,不是阻礙學術研究的絆腳石我們也會盡力考量到各種學科之研究方法與認識論上的特殊性,並加以協助,例如不少情況中要求人類學研究者需取得參與研究者的正式知情同意書,的確有失妥當,因此也設計了「申請免除��知情同意書」的概念或其他的改變方式;對於以臺灣原住民族為研究對象的計畫,會提醒您須注意相關法規;也訂定了不必IRB/REC審查、僅送IRB/REC核備而無需審查的標準,並設計decision chart,幫助您判斷。

不僅如此,由於國際間的學術交流日趨密切,學術研究補助的開放性也會隨之增加,政府更是處心積慮要提升臺灣的學術水準與國際能見度,故若日後臺灣的學術研究已然受到先進國家的肯定,開放國際研究補助的環境成熟、配套法令也已完備,然而卻在因需遵從國際學術先進國家的制度與規範,得取得通過研究倫理審查核可證明時,因缺乏應對處理的經驗而使得在計畫撰寫與申請程序中不盡完善、或提不出相關倫理審查的證明,最後導致喪失了國際學術研究經費補助的機會,豈不令人愕惋?

四、結論

在經驗科學觀的科學智識發展與進步過程中,無可避免需極度仰賴參與研究者的加入,然而卻萬萬不可以學術進步為名,而犧牲參與研究者的身心健康。目前國際學術界已有普遍共識,對參與研究者的尊重與保護,和促進學術發展之間,並非絕對的對立,而是可以互存互利的。以教育者的角度面對臺灣的高等教育與大學學生的育成,除了本科的專業訓練外,如何能更具世界觀與並不斷自我超越,保護參與研究者與重視研究倫理正是最基礎且重要的一環,因為這不僅是人權觀念的建立與提升,也是尊重異己之社會心態的培養,不要僅以自己眼光觀察、對待世界。學習�尊重異己,不單只是學術進步的基礎,更是正確面對多元文化社會與地球村時代的必備條件。

五、參考書目

林正介、陳祖裕

2010 社會及行為科學研究相關之基本倫理 議題。人文與社會科學簡訊 12(1):19-25。

蔡甫昌

2005 研究倫理與赫爾辛基宣言(一)。健康世界352:71-74。

2006 國家倫理委員會(一)。醫學教育 10(3):240-250。

蔡甫昌、林芝宇、張至寧

2008 研究倫理的歷史、原則與準則。台灣醫學 12(1):107-122。

蔡甫昌、許毓仁、鍾珞筠

2009 行為與社會科學研究之倫理議題初探。台灣醫學 13(5):513-524。

鄭麗珍、朱家嶠

2010 建置行為及社會科學研究倫理審查治理架構:國立臺灣大學的執行經驗。人文與社會科學簡訊 12(1):26-32。

戴華、甘偵蓉、鄭育萍

2010 人文社會科學與研究倫理審查—執行研究倫理治理架構計畫的考察與反思。人文與社會科學簡訊 12(1):1018。

備註:

#感謝「國立臺灣大學生物醫學及行為與社會科學研究倫理治理架構建置」計畫共同主持人之一的臺灣大學社會工作系鄭麗珍教授,對本文的寫作惠賜意見;另外,本文中之圖表,由國立臺灣大學研究行政中心楊淑如經理統計繪製,本文並經其澗飾文字,謹此致謝。但所有文責在於筆者。

*國立臺灣大學人類學學士(1996)、碩士(1999)、博士(2007),國立臺灣大學研究發展處研究倫理行政中心博士後研究人員。

1. 在醫、藥、護理等生物醫學領域甚至是心理學中,傳統上更常稱之為「受試者(human subjects)」,然而近幾年來,因重視/正視他/她們對研究的貢獻,以及尊重人權的影響下,逐漸以更平等、更尊重的方式—參與研究者—來稱之。

2. CITI(https://www.citiprogram.org/default.asp?language=english)是目前較被普遍接受的基礎訓練課程,但需經授權才能登入。