如何以在地性編故事:以臺東寶桑亭為例

蔡念儒|國立臺灣大學人類學系

位在臺灣的東南端,眺望太平洋的臺東,是個人口稀少且缺乏資源的邊緣縣市。因此,雖然豐富的地理資源與樣貌多變的族群,吸引許多追尋世外桃源的觀光客目光,但當地仍有資源匱乏與人口流失的問題。同樣地,當文化人類學與考古學研究多年來關注該縣的原住民文化與歷史發展時,也甚少提及當地的社會與文化面貌。因此,民族誌研究雖然深刻記錄下田野的在地性,但此在地性與當地的現代性卻呈現出斷裂的關係。很少人會詳細探問,到底這些民族誌記載的文化與當地正在運作的複雜社會,或是幾百公里外的政治與文化菁英有何關聯?雖然許多人類學家,如Akhil Gupta和James Ferguson(1992)、Comaroff夫婦(1999)與Anna Tsing(2000)等人早已指出權力對於在地性的影響;然而,當屬於庶民社會的文化與權力相遇時,人們往往將兩者常被理解成在同一空間中的兩種不相干的存在。

因此,我想以一個正在發生,且筆者實際參與的例子,談論一個邊陲中正在發生的另一種現代性。這個例子是臺東縣政府的寶桑亭拆除爭議。這起事件中,固然牽涉到許多問題,但筆者更有興趣的是:國家的權力是如何透過被認為是地方文化的象徵元素,結合專業的技術,進入地方的發展脈絡,成為一種生活方式。在此介入的過程中,人類學家固然無直接參與其中,但人類學與其他人文社會學科生產的知識與「地方」觀點卻間接成為這爭議過程中一個重要環節。由此角度思考,人類學研究愈來愈需要面對與地方社會中,國家與核心的權力如何運用各種在地的元素創造故事、在各地植入它們的權力與對於地方產業發展的想像。

地方性的空間轉換:從寶桑亭談起

寶桑亭坐落於臺東市東岸的海濱公園內,是臺東市區內的重要地標,其建造時間在1997年。然而這座看似簡樸的建築,從命名開始,即非如此單純。寶桑亭這名號雖出自該地標所在的寶桑里,但寶桑亭之名與歷史的淵源不僅於此。

……往昔移民移墾後山,若從海上來,大多在寶桑亭附近登陸,曾是阿美族、平埔族聚落,也是台東平原第一個漢人聚落的寶桑庄也在附近。寶桑亭是一個解說台東歷史的重要據點,其對台東的意義,絕非建國百年國際地標所能取代。……寶桑是台東市最早的地名,台東市的形成,是由寶桑聚落逐漸向北發展擴大而成,寶桑位於卑南溪南岸,阿美、平埔、漢族都曾先後在此建立聚落……。(趙川明2011年4月8日以電子郵件發信給筆者)

事實上,「寶桑」之名對臺東市民而言,是非常重要的歷史記憶與象徵。這個取自原住民舊社的音譯名稱在19世紀中末葉,成為臺東平原上最早的漢人市街名稱。隨後在清末中華帝國在島上的撫番政策與日本的殖民過程中,因為路上交通不便,寶桑在近百年的時間內成為東部主要的移民登陸點,並扮演重要角色:

清代道光年間,台灣西部漢人前來台東平原與原住民交易日多,寶桑逐漸台東地區對外聯絡的主要港口。同治13年(1874),清朝開始實施「開山撫番」政策,在後山駐軍,軍隊的運輸主要告輪船載運。……明治29年(1896)5月24日,日本軍政人員1002名在寶桑登陸,正式接收台東,開啟日治時代東台灣歷史的序幕。同時徵用民船建立環島航線,寶桑附近海岸成為台東港。……明治30年(1897),東台灣納入指定航線系統,由大阪商船會社經營定期航線,海運成為台東對外主要交通工具,台東港有名無港,輪船需泊外海再由舢舨接駁,成為老背移民的共同記憶。台東港雖無碼頭、防波堤等設施,但卻有燈塔、櫻組倉庫等設施,東線鐵路也有「台東港驛」,以台東港為終點。……戰後初期,台東對外路上交通受戰亂及颱風災害等因素的影響,海運仍擔負起維護台東對外交通的重任,1945-53年間,陸上交通逐漸恢復,台東港逐漸成為歷史名詞。(趙川�明2011年4月8日以電子郵件發信給筆者)

因此,寶桑亭的命名反映了臺東市作為聚落的歷史意涵,以及城市的生活空間。寶桑不僅是城市的起源,也曾近一個世紀的時間裡,是各種外在的國家勢力不斷進出地方的樞紐。對殖民與國家色彩濃厚的臺灣東部發展而言,寶桑是轉換外來體系與地方聚落的地點;對臺東市民而言,寶桑卻是生活空間的緩衝點,因為這裡既是生活的場所,也是對外的窗口。尤其當臺東港消失,海上要道被路上交通取代後,發展的意義也出現改變。這種模糊的雙重性不僅反映在名稱上,在空間上更為明顯。寶桑亭的空間特徵主要有二:一是其坐落的據點位於臺東最早市街的主要對外交通要衝──臺東港原址旁;二是該地標的所在位置位於臺東市區海岸線中,是個相當適合眺望太平洋的地點。因此,當人們在該點遊覽時,既可從文字或口語敘述中追憶臺東市的歷史根源,也能從視覺上感受到多重的想像。當臺東港消失,海上交通被陸上交通取代後,海洋便不再直接與生活產生連結,它也成為再詮釋的對象。這也是為何在1990年代後期,臺東市公所同意在此設置空間。因為這個地景的解釋可以塞進更多意義時,也給予地方政府很好的契機,將權力無聲無息地鑲嵌在生活空間之中。

臺東寶桑亭。(蔡念儒提供)

海洋的文化再詮釋與拼裝:地標空間的爭奪戰

雖然人們沒注意到,但臺東港消失後,海洋的文化意義已經改變,它透過國家植入的建築,一再被詮釋。然而,詮釋的過程並非如Clifford Geertz(1973)的說法,是土著在文化之網中不斷無意識地描述與銘刻各種意義。相反地,這猶如Jane Comoroff(1985)所描述的Tswana的身體反抗,海洋是國家、政府與各團體爭奪的論述對象,他們透過各自的立場,拼裝各種歷史記憶與新的論述,在各種市區一帶的建築與工程進行鬥爭。拚裝意義的行動者也非市民或土著,而是所謂的「西部人」,也就是從臺北或海外來的學者、官員、建築設計者、知識菁英、社會運動者與觀光客。

海洋文化的鬥爭是漫長的過程,今天我們很難知道它確切的開始時間與地點,以及哪些人主導;但從時間點來看,大約從1990年代末,也就是社區總體營造逐漸成熟,地方觀點與觀光產業逐漸成為地方政府追求的產業目標的年代,拼裝海洋文化的鬥爭便在市區各種建築與相關事件的論述中出現。剛開始的海洋論述就包含一些日後常出現的元素,比如海洋與日出,兩者連結在一起意味著生命與社會的誕生。進一步而言,誕生的意義代表臺東最早的居住者──臺灣原住民(如果在市區往往指涉阿美與卑南)──在臺東平原的活動遺跡,以及由此臺東開始向全島延伸,成為具體的共同體。例如史前館的建築設計簡介提到:

史前館建築略呈長方形,設施完善、環境優美,東側為遊客入口大廳,北側為展示廳,南側為行政大樓,西側則為半月池,並延伸至附屬景觀公園。建築造型具有臺灣本土地方獨特風格,以中央山脈為倚靠,面向日昇之太平洋,由世界知名的後現代主義建築大師Michael Graves設計,其設計理念在強調人類與自然環境之關係及過去與未來之間的關係,期使參觀者對於展覽品的體驗更為豐富(臺東縣觀光旅遊局)。

然而,海洋的拼裝文化並非如此中性。對於從臺北南下的反抗者與社會運動者中,海洋被視為原生的自然,因此海洋文化也被視為是原住民文化的祖產,隔離在臺東市的「漢人」世界之外。以臺東市郊的杉原美麗灣抗爭為例,支持抗爭者的社運報導提到:

相較於抗議性侵案「恐龍法官」的白玫瑰30萬人連署,在司法真的拿出正義修理殘害更多人的政府時,卻沒幾人知曉、也沒幾人站出來幫助家園被侵奪的部落居民,社會上仍充斥著廉價的正義口號。倘若今天也有三萬人上街頭抗議台東縣政府出賣大家共享的杉原海灣給財團,我們是不是又能每年夏天相約去免費看海踏浪了呢?倘若妳願意離開台北,坐下來聽部落老人說一段關於海的故事,就應該協力留住這片美麗的杉原灣,不放棄認識海洋與海洋文化的機會。(劉美妤2010)

於是,海洋做為想像成臺東(或臺灣)共同體的誕生與開端,它的文化論述可以被任意組織,成為爭奪空間權力的工具。但筆者要提醒的是,無論是史前館或美麗灣的抗爭者,海洋文化論述的使用者所爭奪的不是靜止不動的自然空間,而是在市區各角落被搭起的新式建築,是為臺東「觀光產業發展」的各種公共設施服務。換言之,海洋的文化論述是臺東市區與外在的國家與社會體系連接的樞紐,它的作用猶如半世紀前的臺東港,臺東市民搭著順風車被動地與外面世界發生關係,但實際上卻在論述的形成中保持受人忽視的沉默。

爭議:拆除與興建

然而,這次寶桑亭的拆遷風波與興建卻引起許多市民主動參與,造成縣政府的緊張。為何過去在各種市區建築空間的鬥爭中,選擇沉默以對的市民一反過去的作法,願意表達自己的意見?這也是筆者想提出討論的地方。

寶桑亭拆除事件要從去年底起,臺東縣政府參與文建會的建國百年競標賽中獲勝開始:

文建會在臺東縣在行政院文化建設委員會的百年地景競標案中擊敗臺北與宜蘭等縣市,爭取到6500萬的經費與興建合約,並於明年(2012年)年元旦舉辦建國百年慶祝活動。為此,臺東縣長黃健庭請交通大學建築所教授張基義擔任副縣長,協助建築規劃工作,並為此工程設計對外舉辦設計競賽。經過數月競標,最後由李如儀建築師的設計團隊贏得首獎,負責設計此案。

作為建築學者,主導此案的張基義教授試圖將建築界的美學概念加入地標中,並試圖教導一般民眾什麼是當代的建築美學。

海洋型國家的美麗是「減法的美學」、大陸型國家的美麗是「加法的美學」。國人因承傳傳統的加法美學,認為繁華豐富是美,簡約樸素不是美。美學價值觀是一種文化,要轉變加法觀為減法觀並不容易,但是值得學習。尤其,台灣地區現今各項發展已過於飽和,環境景觀雜亂且無特色。要重建台灣環境景觀之美,我們需學習「少即是美」的文化、藝術觀念,乾凈的美麗、千錘百煉的美麗、樸素的美麗、纖細的美麗,以減法、簡化為原則進行環境景觀的改造運動。(張基義 2011)

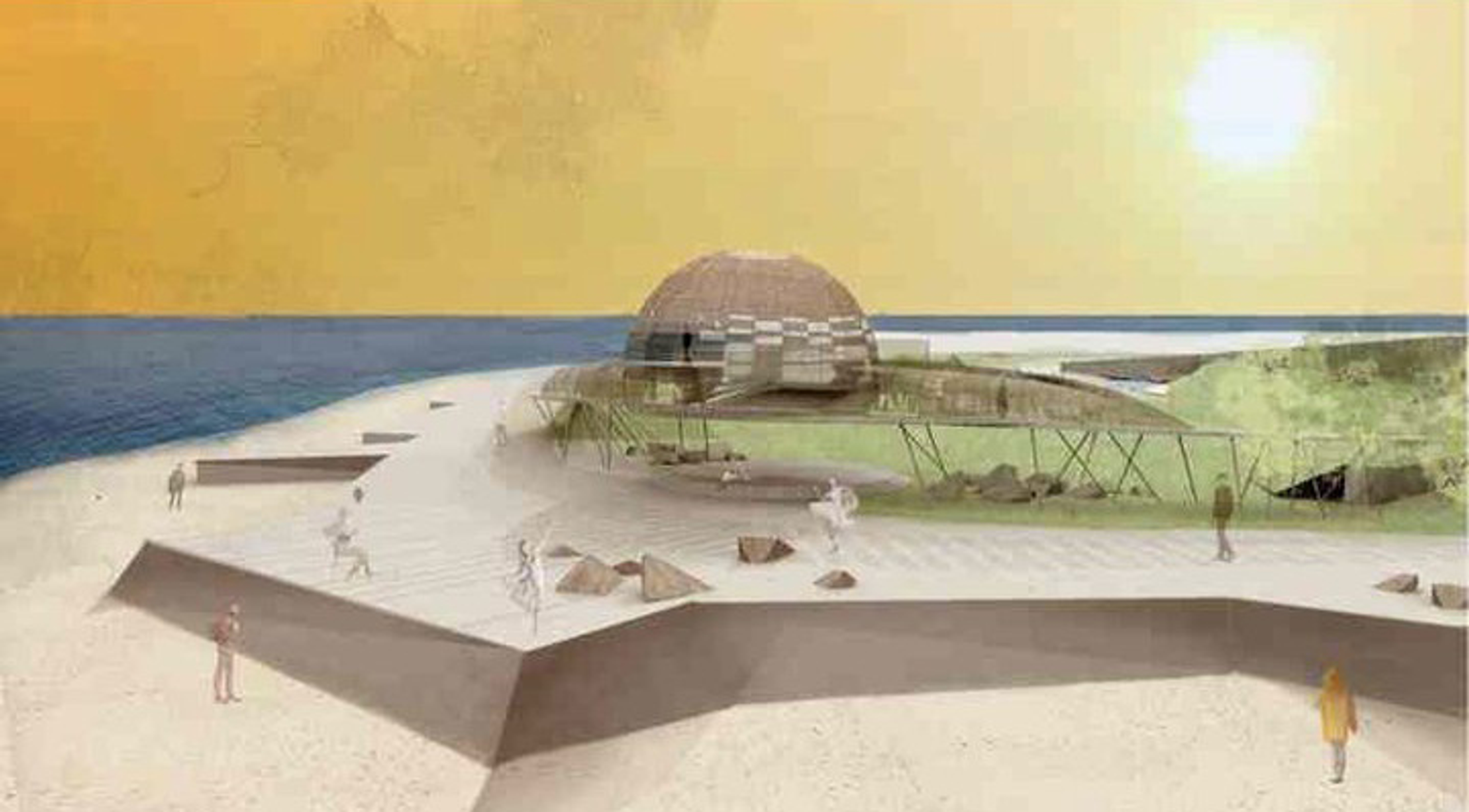

因此,李如儀團隊的建案格外強調「與自然融合的永續建築」。它的主題是「百年生機,永續盎然,未來百年對土地與人民的承諾」,並強調是「��向上提升的建國百年紀念地標」。

然而,所謂永續與簡樸的建築美學背後,百年地標仍然包含許多是筆者前面所提到的:各種元素拼裝而成的海洋文化論述。該計畫的建築創作構想提到:

台東台灣,太平洋左岸,太陽的原鄉,見證了台灣東部百年的開發史,不但是百年來漢人東渡的首次登岸地點,也可見數千年,南島文化、長濱文化、卑南文化及七大原住民的台灣生活根源。寶桑百年紀念公園,記錄了過去古老傳統技藝,在未來,將呈現現代語彙的地標。台東台灣的名片,耀眼國際的舞台。

從日出的太陽拉到整個國族的搖籃,這也是該地標隱含的海洋文化論述。而地標的主要建築體設計成猶如非洲部落茅草屋的造型,並留下許多鏤空,以便內部擺設燈光,向外投射,呈現出一發光的半輪太陽。於是,建築本體將日出的海洋景觀與原住民故鄉的概念放進「建國百年」的概念之中。

張基義也批評現有許多地方建築的美學。他提到這些非學院派的建築「一眼看出代表臺東或臺灣可能會變成圖騰或地方特產的複製,這樣的美學層級非常低,台灣各鄉鎮入口意象到處都是這種非常直接作法。好的創作必定是,觀察,記錄,轉化與再詮釋:有關環境,材料,空間......太多都是臺東或臺灣可以被再詮釋的機會(張基義 2011)。」

然而,當秉持「減法的美學」的國際地標在2011年3月底公布,將在「加法的美學」的寶桑亭上建造時,立即引起許多人在網路上的抗議。但不同於美麗灣的抗爭,缺乏市民的參與,透過臉書的串連,卻引起許多臺東市民的參與與討論。當串連人數在不到兩周的時間內突破4000人,地方媒體開始報導,這也引起臺東縣政府的關注。最後在4月10日,經過一次建築上的協調後,張基義教授與李如儀教授同意更改選址地點,保留寶桑亭。

1.張基義副縣長在會議中表達臺東縣政府願意保留寶桑亭,新建案將另覓新址。李如儀建築師也表示在技術上願意重新規劃百年地標建築新藍圖。賴坤成立委在會議中也表示願意協助臺東縣政府對文建會爭取新規劃案。

2.張副縣長在會議中與黃健庭縣長通過電話,黃縣長表示尊重張基義副縣長和李如儀建築師的專業,並同意會中所提之新規劃案。

3.張副縣長表示新規劃案若進行南遷,臺東縣政府必須和重新和文建會交涉,副縣長願意負起全案的政治責任與中央進行協調。

4.新的地標規劃案預計將興建於舊寶桑亭園區南方的位置,但張副縣長和中央進行新規劃案的交涉,需要臺東縣民和參與本活動的各位支持,以作為向中央說明「更改原案」和「保留寶桑亭」之民意基礎。

5.由於本活動的主要訴求「保�留寶桑亭」已得到黃縣長和張副縣長的正面回應。「舊寶桑亭已獲保留、新寶桑亭另尋新址興建」,「新舊並存,偉大城市」的概念與任務已經達成,因此我們也在會中允諾張副縣長「在舊寶桑亭園區不更動」的前提下,支持新地標的興建。

6.張副縣長也表示之後新規劃案的公佈,都會舉辦官方的公聽會,且張副縣長也非常願意在網路上和所有民眾持續保持溝通。--林冠志、蔡念儒〈0410會議結果與聲明〉。

結語

協調之後,寶桑亭事件暫時告一段落,但這過程仍充滿變數,官員能答覆。作為參與者,筆者在書寫上缺乏充足的時間與材料,加上篇幅所限,僅能有限地探討這件事情的意義。但筆者希望透過在參與過程中的認識,能盡量呈現爭議的過程中各種脈絡。

雖然寶桑亭事件只是在當代臺灣社會變遷的一個小插曲,但不會是無意義的事件不斷再生產。以事件的脈絡而言,筆者認為可以就幾個現象探討:

(1)為何類似的事件,美麗灣這種空間的鬥爭不會引起市民共鳴,反而寶桑亭的拆除上才會吸引市民參與?顯然,在相似的地方抗爭議題下,文化象徵的操作方式與鬥爭的成功與否息息相關。

(2)同一套文化的論述,怎麼變成不同群體在參與空間鬥爭所使用的鬥爭工具?或許這牽涉到複雜的權力再生產與轉變的�過程。但這也許不會是像Sahlins描述的夏威夷如此戲劇性的過程,而是在不知不覺,早已成為地方生活的一個部分。

(3)最後,當地方的空間鬥爭,其中使用的工具是各種被拼裝的文化知識與觀點,人類學家該如何面對?是視其為無關的現象?還是注意它的影響?

模擬圖。(蔡念儒提供)

參考文獻

Comoroff, J.

1985 Body of Power, Spirit of Resistance: The Culture and History of a South African People. Chicago: The University of Chicago Press.

Comoroff, J. and J. L. Comaroff

1999 Occult Economies and the Violence of Abstraction: Notes from the South African Postcolony. American Ethnologist 26(2): 279-303.

Geertz, C.

1973 “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”. In “The Interpretation of Cultures”, pp.3-30. New York: Basic Books, Inc.

Gupta, A. and J. Ferguson.

1992 “Beyond Culture: Space, Identity and the Politics of Difference.” Cultural Anthropology 7(1): 6-23.

Tsing, A.L.

2000 “The Global Situation.” Cultural Anthropology, 15(3), pp. 327-360.

林冠志、蔡念儒

2011 〈0410會議結果與聲明〉。 http://www.facebook.com/event.php?eid=161784240546920 2011 年 4 月 10 日上線。

張基義

2011 〈百年建國地標-寶桑亭升級迎向未來〉。 http://www.facebook.com/note.php?note_id=212958535381495 2011年4月10日上線。

劉美妤

2010 〈被竊佔的美麗海灣-刺桐部落與美麗灣BOT案的六年對峙〉。 http://www.pots.com.tw/node/6349 2011年4月10日上線。