懷念宋文薰先生舊石器緣份

鄧聰 | 香港中文大學

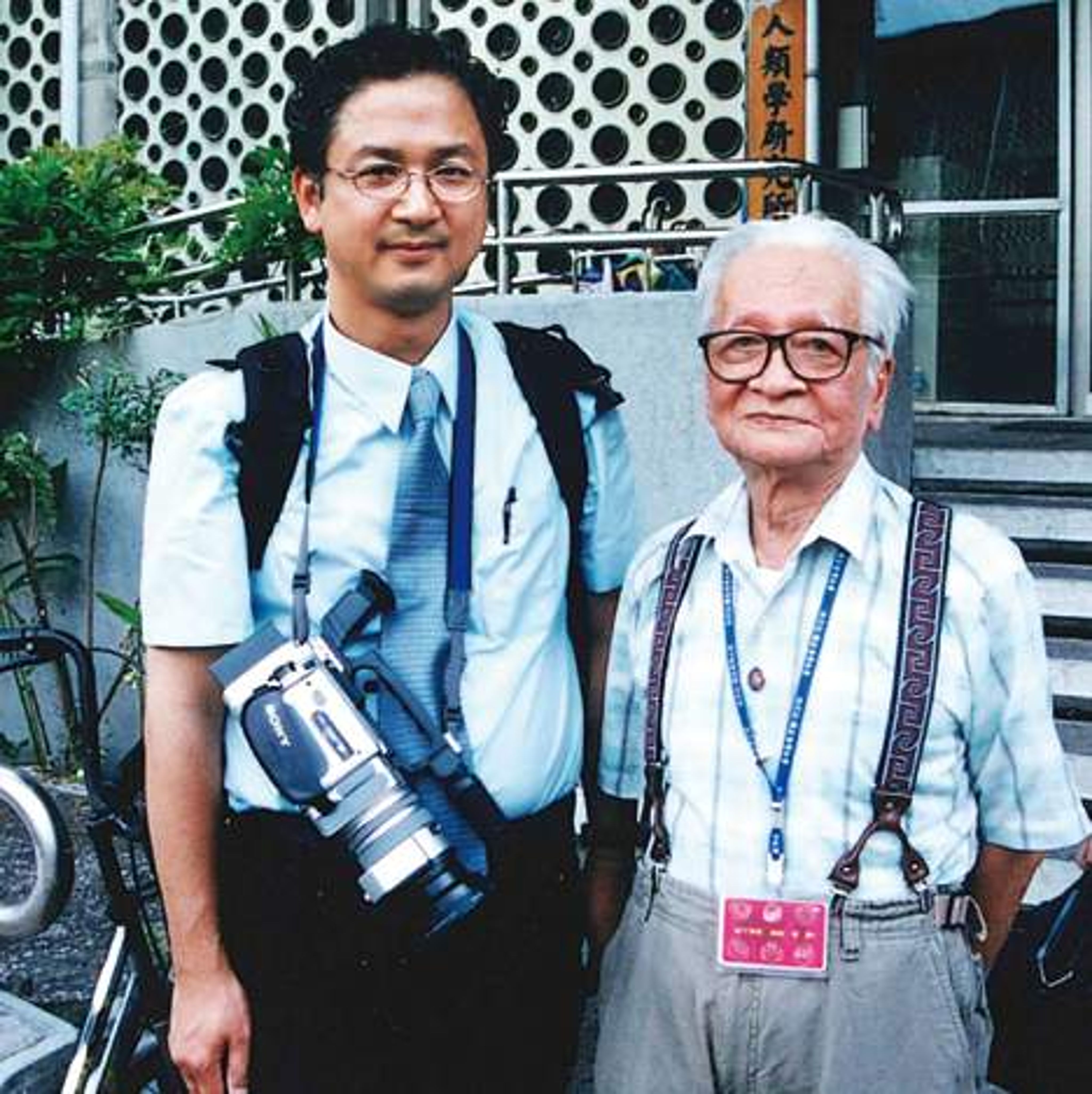

宋文薰先生與筆者攝於國立臺灣大學人類學系前

四月廿八日晚讀國立清華大學人類學研究所李博君微信,看到「剛聽到的消息,宋先生走了」。我的第一反應,希望傳聞失誤,回以「不敢相信」。然而一再確認後,才知是事實。臺灣中央研究院院士宋文薰先生於四月廿七日在臺北仙逝,畢竟已是九十二歲的高壽了。噩耗傳來,仍然是令人欷歔,惋怛未已。自上世紀九十年代以來,我曾十多次往返港臺,多次在臺灣大學人類學系和中央研究院歷史語言研究所得與先生問學請益。宋先生是客家人,神采精悍,溫柔敦厚,謙謙君子之風,於飲食興之所至,健啖豪飲,就是個典型的考古學人風采。

近年來因先生多在家休養,未得更多問候。回顧二十多年來多次的交往,猶歷歷在目。2001年六月我校和史語所臧振華先生合作共同舉辦「珠江三角洲與臺灣地區考古研討會」,宋先生和最初殷墟發掘者石璋如院士親自出席。又2003年先生八秩華誕,本擬可以專程祝賀。先生性格謙沖自牧,不好張揚,活動只限定在臺灣內學人的參與。我未能恭逢盛會為憾。為此,先生當年八月親署《慶祝宋文薰教授八秩華誕學術研討會論文集》一冊寄贈。我雖遠在香江,仍可以感受到先生之高誼厚愛。今日再展讀先生之手筆,睹物思人,遠懷無奈。自2001年六月臺大親炙先生教導以後,竟是一別遂成永別!東亞考古學一顆明星殞落了。

宋先生為臺灣考古第一人,絕非過譽。宋先生以其淵博學識,在東亞特別是對臺灣和日本考古交流上,作出重大的貢獻。五月二十一日在宋先生告別式上,先生獲日本天皇追頒「旭日中綬章」,表彰「他繼承日治時期的考古學研究,並加以發揚光大,對今日臺灣考古學的發展,具卓越貢獻」。

我和宋先生學術上主要是在舊石器方面結的緣份,追遡不可說不深遠。人類文化歷史,是從數百萬年前舊石器時代開始的。宋先生和我於日本舊石器研究方面,都有很密切的關係。

宋先生1924年出生在臺灣,1946年曾在日本明治大學預科學習。明治大學考古學系是日本舊石器考古的發源地。宋先生十分重視1949年以來明治大學在日本舊石器的發現和研究。1980年代我在日本仙台東北大學的導師芹沢長介教授,就是日本1949年首次發現舊��石器時代岩宿遺址發掘主要參與者之一。宋先生曾為芹沢教授寫過早水台遺址的介紹書評。

我的另一位恩師出身於東京大學加藤晉平教授,他和宋先生的過從更親密。加藤先生在1980年代任筑波大學文學院院長,於1985至1986年間邀請宋先生往筑波大學當訪問教授。此期間,加藤先生正執行在北海道白滝村幌加沢遺址出土舊石器研究的項目。我當時為東北大學的博士生。因此,有幸和宋先生共同參與了著名的白滝舊石器的研究工作。這裏出土約距今二萬至一萬年前巨型黑曜石石器群,技術上與西伯利亞、中國東北、朝鮮半島都有着很密切的關係。1990年北海道紋別郡遠輕町教育委員會出版《湧別川──遠間榮治氏採集幌加沢遺跡遠間地點石器圖錄》一書,書中例言資料整理者中,就有宋先生和我的記錄。這是我和宋先生在上世紀八十年代從日本舊石器第一次所締結的緣份。

1980年末,加藤先生時常往來臺北與東京之間。宋教授在臺大為加藤展示長濱文化出土石器,特別是一些石英製的楔型石器。加藤先生在1988年完成〈長濱石器文化の問題點〉一文中,記述與宋先生、連照美教授共同合作的研究成果之一。這篇文章由我翻譯成中文〈長濱文化的若干問題〉,在1990年中國北京科學出版社出版的《人類學學報》(vol.9,no.1)中刊登。這是我與宋先生第二次在臺灣舊石器上結的緣份。

1990年代以後,我已回到母校香港中文大學工作,因為關心東南島嶼考古,多與歷史語言研究所陳仲玉研究員合作,在南海各地開展史前樹皮布等調查,先後有近十多次來往訪問台灣的機會。1997年五月至六��月間,正值香港回歸之前夕,我約同加藤晉平教授一同開展臺灣、沖繩考古之旅。首站在臺北與宋先生、連照美教授、黃士強教授、陳仲玉研究員等舊知新雨,文酒之會,相與為歡。加藤與宋兩先生豪氣未消添白髮,兩岸寄言舊朋侶,笑談人間考古事,當時一一如在目前。此間,我們又共同去了臺大的博物館,又一次討論了長濱遺址出土的礫石石器,特別與東南亞越南和平文化和山韋文化間的關係。這是第三度我和宋先生在東南亞舊石器上加深的緣份。

2001 年 6 月 8 日,於臺灣中央研究院歷史語言研究所舉行之「珠江三角洲與臺灣地區考古研討會」

(左起:李世源、陳小鴻、葉楊、邱立誠、宋文薰、王璧、連照美、鄧聰、臧振華、何傳坤、陳仲玉)

2010年十二月,我在紀念張光直先生逝世十週年會議上,說過「老一輩學者間,能游刃於舊新石器時代的研究......在臺灣出身的學者,臺灣大學宋文薰和張光直,均為此方面的代表人物」。張光直曾受教於宋文薰先生,張光直對石器研究的愛好,也很可能受到宋先生之啟發。

宋先生於臺灣考古貢獻鉅大。2002年宋先生八秩華誕之慶,臺大謝繼昌教授在慶祝論文集前言中提到:「五十多年來,宋先生考古足跡遍及臺灣各地,尤其對臺灣舊石器文化發展與石器技術的認識、臺灣史前文化層序建構、碳十四測年法應用、長濱文化、卑南文化、東南亞史前文化等,均有豐碩的成果」。這確是對宋先生業績十分全面的概括。然而,從國際學術立場來考察,宋先生一生最出色的研究,無疑是臺灣地區舊石器時代文化之發揚,完全超越日治以來日本學者的發現,聚焦更新世晚期最早人類在臺灣島嶼上出現的重大問題,在宋先生手鏟下橫空出世。

原來在1968年以前,臺灣考古界普遍相信,此地區僅有五千年人類的歷史。當年,宋先生在長濱文化發現以後,感概的說:「八仙洞遺址的發現,使臺灣地區的歷史最少延長三倍,其學術研究上重要性自不待言。」可能有些人認為,考古學上的發現,往往只是幸運之神的眷顧。最近我在四川大學《南方民族考古》(vol.11,2015)發表拙作中,就談到宋先生在長濱文化的發現,決非偶然的幸運可以成就。二十世紀中期,李濟先生到臺灣後,儼然成為島上考古學上最高的權威。但當李濟遇到要對石器標本分析,特別是舊石器的鑑定問題上,他仍是推舉宋先生為代勞。按宋先生著述目錄所見,從1951、1952年就有關石器方面砥石和石斧的專門研究。1954年對圓山石器就有系列的分析。1962年,先生寫過舊石器時代阿貝維爾式手斧的描述。

1966年臺大的《考古人類學刊》第28期中,一方面既有林朝棨臺灣第�四紀地質與考古研究報告;另一方面,有宋先生對外蒙舊石器採集品的報告和兩篇日本最新舊石器研究介紹和書評。從學術淵源來說,八仙洞最早兩位發掘者都與日本學術界有着密切的關係。林朝棨是日本東北大學的理學博士,而宋先生曾在明治大學預科進修。這兩所大學目前都是日本舊石器時代研究的重鎮。因此林、宋合璧在第四紀地質學與考古學的聯手下,才出現有八仙洞的發現。長濱文化命名是出於李濟先生的提議,但長濱文化內涵的分析研究,卻出於宋先生之手。宋先生是當時臺灣對石器特別是舊石器研究的第一人。這絕非一時的幸運可以達到。

在長濱文化發現以前,宋先生所發表對外蒙舊石器的研究,充份顯示他在舊石器方面已具備深厚的基礎。1966年,《考古人類學刊》28期中,發表了在外蒙沙巴拉克烏蘇由RalphW.Chaney採集的四件打製石器。宋先生精確分析其中細石葉石核、臺面結構、細石葉生產模式、細石葉屬性,和一件被稱為「彎背刀」的石器。這件「彎背刀」和細石葉石核的臺面製作有著極其密切關係。1978年,中國著名考古學家安志敏先生在內蒙海拉爾遺址中,也曾發現過一些被稱為矛(9:8-9)的石器,應該也是和宋先生所指的「彎背刀」是同樣的石器。

日本方面,在1961年北海道大學吉崎昌一教授發表了湧別技術的石核和臺面上石條、即第一石條(firstspall)與第二石條(skispall)。1977年蓋培先生在虎頭梁遺址中也發現了這些彎曲石條,稱為「長條石片」,並認識到與細石葉石核臺面製作的關係。1986年,我和蓋培先生共同發表了虎頭梁遺址中細石葉石核毛坯預製臺面中的第一次和次生石條的接合資料。��(〈華北舊石器時代晚期傳統〉(蓋培合著),AdvancesinWorldArchaeology,vol.5,1986)經過近一百多年東北亞洲晚期舊石器的工作,現今我們都知道,這種特殊製作細石葉技術,可能起源於西伯利亞貝加爾湖一帶。

宋文薰先生身在臺灣,但對外蒙細石葉技術的重視和認識,也使他在細石器文化研究中留下濃墨重彩的一筆。這是他在長濱文化發現以前舊石器研究的業績。我和宋先生在北海道湧別川一帶所整理的舊石器,也是和外蒙的細石器傳統有着密切的關係。我因舊石器與宋先生結緣甚深,這也是從文化的深度而言。西方視更新世舊石器研究為探索最早人類靈魂的學問。我們有幸在此道上志同道合。謹以此文懷念宋文薰教授,學恩似海,無以為報。

宋文薰及石璋如兩位先生出席「珠江三角洲與台灣地區考古研討會」