從「神話禁地」到「國家禁地」:宋先生的那一指

林志興 | 國立臺灣史前文化博物館

國定卑南遺址之月形石柱,北臨臺東車站(行搶救發掘之卑南遺址),遠對都蘭山 ∕ 徐明正攝(2015 年)

卑南遺址與卑南社[1]

若從考古學的角度來看,遺址和原住民社群的關係,或許我們可以區分為「無關係」(非原住民的遺址,如進入歷史時期的漢人遺址),「概括關係」(看得到關聯性,但是說不清具體社群對應的關係)和「具有關係」(遺址內涵可以清楚對應具體存在過的原住民社群的遺址)等三類遺址。而從原住民的角度來看,和遺址的關係大概可以區分為「有記憶」與「無記憶」等兩類遺址。

對卑南族而言,卑南遺址不僅是個有記憶的遺址,而且是令卑南社人記憶深刻,且與其信仰祭儀與生活密切相關的遺址。依筆者的觀察,現在稱為卑南遺址的空間歷史,對卑南社人而言,都具「禁地」的性質,但是由不同的發展歷程來看,其性質可以分為兩類:「神話禁地」與「國家禁地」。前者之力由神話時代起影響至今,後者則自1980年卑南遺址「再發現」[2]起影響。前者已漸由具有巫術禁忌影響力的神話轉化為文化教育傳承用的故事,而後者則由考古發掘、成立遺址公園、成為世界遺產潛力點而被國家法令所保護。

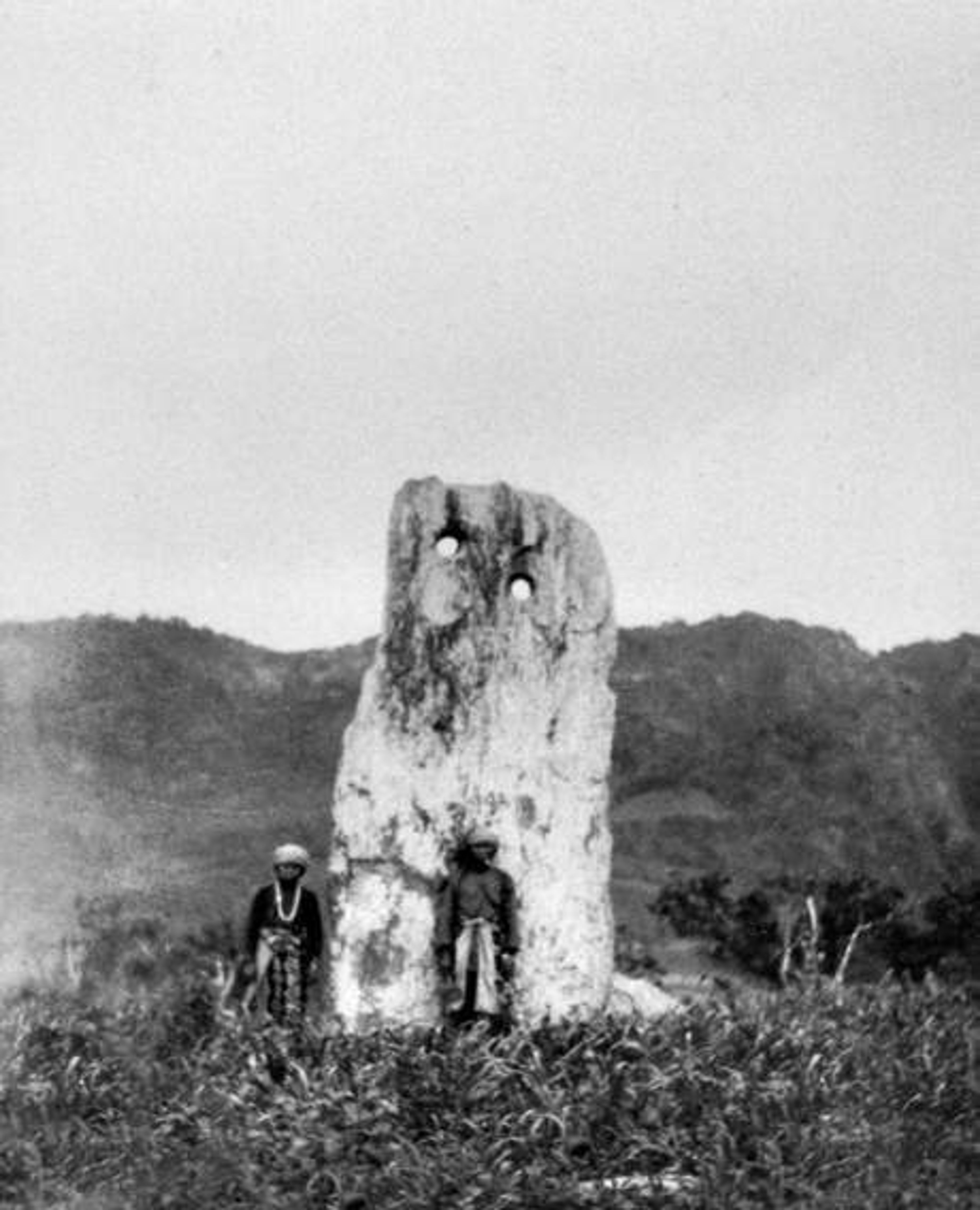

月形石柱,柱旁卑南社婦女應是帶路者 ∕ 烏居龍藏攝(1896 年)

「神話禁地」vs.發展

兩種禁地性質的轉換,與臺灣的「發展」,或更精準地說,與臺灣的「經濟發展」密切相關。若就經濟發展對此一空間的影響角度來看,卑南遺址一帶的發展,依筆者之觀察,可以區分為「農耕狩獵利用」,1925年以後「蔗作經濟發展」,以及�「車站商圈發展」等三個期別。

農耕狩獵利用期

此期,可以遠溯及神話時代。此地,不論是Papatulan(祖先最初到達定居的沃土之地),或是Talalabuwan(與卑南社有過衝突的Raranges人的聚落),從古代以來,這裡曾是居地、農地。即便是因傳說中與Raranges人發生衝突,此地遭受摧毀而成為禁地之後,具有了巫咒之力,但由長者的口述與追憶中,仍然知道此處有狩獵(猴祭獵猴之地)與農耕之活動。

蔗作經濟發展期

日本大正年間(1912-1926),開始著眼於東臺灣的生根與發展,一方面以移民實邊的政策,要把以原住民為主的東臺灣進行內地化(日本化),一方面又發展實業。他們用國家之力,以重新定義土地與重劃分配的方式,掠奪原住民傳統領域,然後廣植蔗作以供製糖事業的發展,因此,卑南一帶,蔗作成為重要的經濟作物。然而,在地原住民對新農作知識不足,作業習性不適,不能成為日人有效益的生產人力,在此情況下,使原本壓抑與防止漢人農民移民東部的政策,在經濟利益的驅動下解禁開放。1925年以後,自臺南一帶漢人農民開始湧進,卑南遺址附近很快納入蔗作經濟發展的影響範圍,後來更成為首位前來發展蔗作漢民王登科建置「王農場」(後更名為「國本農場」)的中心地帶,他於1941年更在此興建了一座融合閩南與日式風格的三合院。據聞建屋之際,曾經挖到一些石棺,但似乎沒有驚動到卑南社人,反而引來考古界人士的注意,日本學者國分直一與金關丈夫就曾經在1945年�初進行小規模發掘,日後主持卑南遺址發掘的宋文薰教授等考古學家,亦常來造訪,並與王宅主人相識。

對於外人湧入傳統文化禁地耕作,卑南社人無力禁止,因為,在強大的經濟發展力量下,才數年間,卑南社人土地流失嚴重,連自身居住地卑南社都保不住,以至出現1929年到1930年間,社內菁英結合日本官員之力,共同促成的遷村,由原居的卑南社遷來更靠近卑南遺址的南王聚落,重新立足與喘息。遷來之初,精英階層原本力守社群邊界,想好好保持一個真正屬於卑南族人的世界,可惜!仍然擋不住發展的浪潮。有族人曾以自嘲的口吻說:「奇怪呢,這些平地人很喜歡和我們原住民住在一起,我們離開他們,他們還要跟過來,又買走了我們的土地和房子。」

車站商圈發展期

1970年代末,南王部落(卑南社後裔)遭迎更猛烈的經濟發展力量。新的臺東火車站將設置在南王里的範圍內,未來這裡將發展成為都市中心,商機無限,於是湧來一群土地掮客,地價飛漲,一夕數變,現今國定遺址範圍內外(含南王、卑南、岩灣等三里)一帶,成為投資者的標的,土地交易活絡,對南王卑南族社群之維繫產生新的壓力。

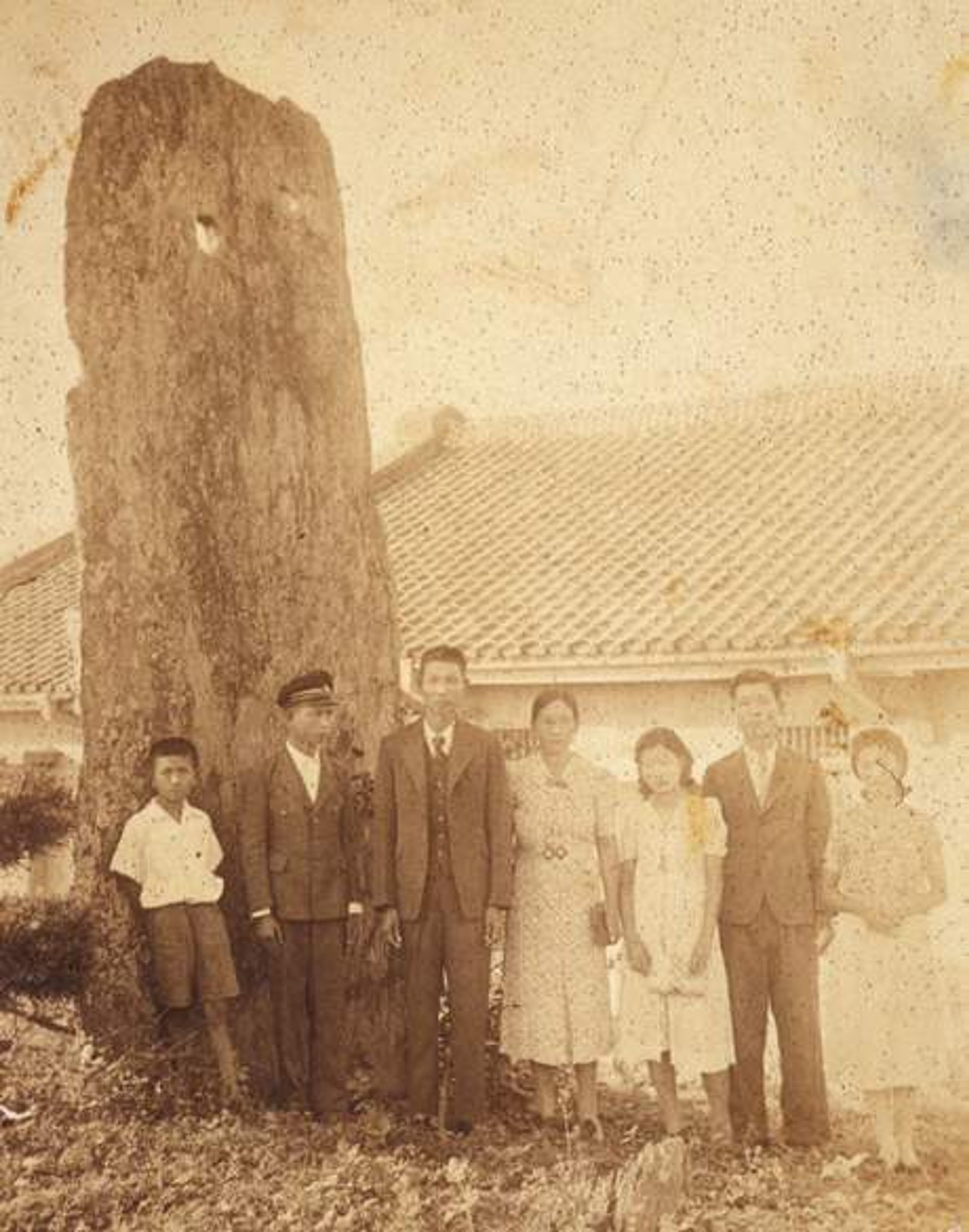

國本農場家屋後的石柱。圖中似為王家成員

成為「國家禁地」

不過,就在一片欣欣向榮的景況下,突然發生了卑南遺址「再發現」事件,建設新站的怪手挖出無數的石棺群,以及大量精美的玉石陶器等古文物,引發了如何保護遺址與建館保存的議題。在此關鍵時刻,宋文薰教授表示「這裡應該蓋一座博物館來保存遺址與文物」的意見,廣受媒體報導而影響政策形成。使籠罩在開發壓力下,極有可能毀滅的文化空間,經由長達七年以上的發掘、媒體倡導、地方爭取,加上本土歷史價值的升值,終於讓中央政府核定。於是卑南遺址一帶的土地逐次被徵收,轉換成為「卑南遺址公園」、世界遺產潛力點、國定遺址,在國家法令的保護下,成為「國家禁地」。

宋先生訪視卑南遺址之月形石柱。左起 依序為宋文薰教授、郭中端建築師、籌 備處陳義一主任 ∕ 夏麗芳攝(1993 年 12 月 4 日)

卑南遺址公園展示廳中復原之石棺群 ∕ 徐明正攝(2015 年)

卑南遺址公園大草坪上舉行 basibas(猴祭)準備行刺候儀式的南王部落 maladawan(高年級青少年們)∕ 徐明正攝(2015 年)

禁忌與法令

卑南社人對卑南遺址(特別是 Talalabuwan 一帶)的懼戒態度,可以由筆者親歷的事件體會。1980代卑南遺址發現之初,新站建站工程及考古學家挖掘造成的空間擾動與靈界騷動, 著實讓卑南族人緊張不已。事情是這樣的:有一天我正專心清理一具被盜掘的石棺,忽然, 有一個婦人在喚我的乳名,我抬頭一看,原來是我一位堂姑在叫我,她我說:「你知道嗎, 我們是不可以來到這裡的喲」我當時有愕然與尷尬,她提醒我,這裡是神話中被卑南祖靈催毀的��敵人部落,是我們的禁地。結果她想了一想自己又說:「不過,你是讀這種書的人,沒有關係啦。」

在南王部落北口行靈界淨空與設置檳榔防禦巫陣的女靈媒。右起二站立行祭之女性 Sirubay,年輕時曾參與 1980 年之祭 ∕ 徐明正攝

事情還不只於此。有一天,與宋文薰教授一同擔負發掘責任的連照美教授,戴著相機匆匆要我用機車載她往南王聚落的北口,那地方位在南王聚落通往王宅(即卑南遺址)通路上。原來,有卑南的男祭司與女靈媒團(約各五、六位)正在該處進行卑南族的祭儀。祭儀的目的是為了防犯被工程單位及考古學者挖出來的神話時代敵靈侵害部落,所以不得不進行防衛儀式。原來,連老師就是要看這項活動, 她拍了些照片後,特別囑咐我要持續了解與追蹤這項祭儀。後來,部落事務參與久了,我知道這套祭儀儀式是每年大狩獵進行前要進行的儀式,旨在淨空靈界阻絕惡靈為害部落,以保障節慶祭儀能順利進行。年度祭儀之外,就我所知,就只有1980年曾針對卑南遺址,�以及 2003年曾針對全球爆發的SARS疫情,進行過相同的儀式。

然而,比較「神話禁地」與「國家禁地」 兩種空間性質,筆者發現,神話禁地禁忌的效力,只對傳統的卑南社人產生影響,對原住民以外的後移入者,考古家或是接受現代知識態度的人來說,則均不具有影響力。對他們來說, 不是無關,就是不信這一套非理性的知識。原住民對神話禁地的害怕與疏離態度,不僅未能產生保護該空間的力量,反而讓外人更易進入。

然而成為「國家禁地」之後,有國家法令做為後盾,禁止開發的力量,則對所有人產生效力。例如能對土地進行徵收,可以列冊監管限建,還曾經處罰破壞遺址的地主。法令同樣作用在卑南族人身上,所以在卑南遺址公園因土地徵收或農路拓寬等因素造成的民眾陳情事件中,也會看到個人權益受影響的卑南族人的身影出現在群眾之中。但就卑南族文化保存而言,卻有正面的意義,此舉減緩了開發的力道, 另因博物館敦親睦鄰及結合原住民傳統知識展演的政策,讓南王卑南族部份文化獲得運作的空間,例如重現小米祭儀文化,提供大獵祭活動的場所,讓日漸納入都市系統,喪失傳統活動空間的卑南族文化實踐獲得略為喘息的空間,使「禁地」變為「活地」。

大獵祭期間卑南族人將 laluwanan( 凱旋門 ) 設在卑南遺址公園大草坪中。畫面顯示婦女迎接自獵場歸來之男性,為其換裝 戴花獻檳榔 ∕ 徐明正攝(2015 年)

卑南遺址公園展示廳中之宋文薰教授塑像 ∕ 徐明正攝(2015 年)

那一指

從「神話禁地」成為「國家禁地」的過程中,宋文薰教授在新聞媒體畫面上的那一指說 「這裡應該蓋一座博物館」,爾今回顧,確實是關鍵一指。

備註:

- 此處主要所指的人群是卑南族竹生系的卑南社人,卑南社人 1930 年代後,因遷徒之故,在現今卑南族人的概念裡,已分成兩個主要聚落。一為更靠近卑南遺址的南王部落(今之臺東市南王里,稱Puyuma);一為巴布麓(Papulu)部落, 聚落位於臺東市寶桑里北側,臨馬亨亨大�道而與四維里交界地帶。

- 早在 1896 年時,烏居龍藏就已追隨卑南社人的神話傳說找到現稱卑南遺址的地方來,並留下照片,在其後,又有鹿野忠雄,國分直一、金關丈夫等學者陸續前來研究。所以,此處稱再發現, 係指被社會大眾所發現之意。