如何從西方回到東方?關於教學的一些想法

林瑋嬪|國立台灣大學人類學系

我在1988年進入人類學研究所就讀。那時黃應貴老師在系上開了「宗教人類學」一門課。這門課程頗具意義,因為現在系上的四位老師──王梅霞、顏學誠、羅素玫、與我──都是在黃老師的課中修課或旁聽。

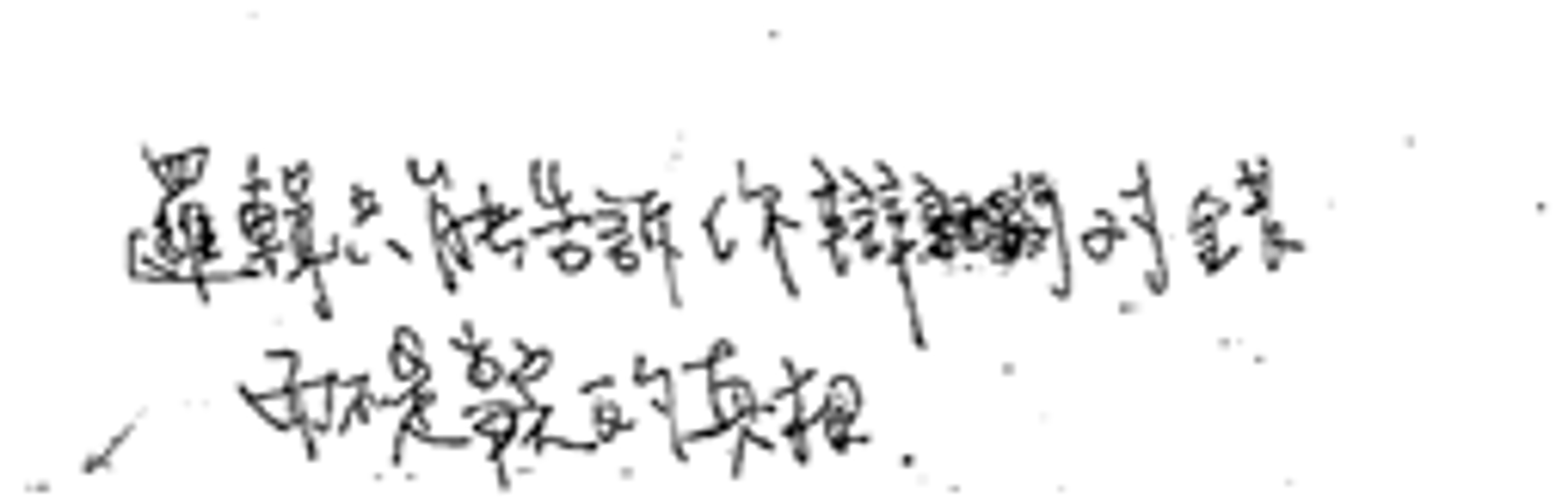

還記得當初上課,書單一發下來,密密麻麻四五大張!在那個上課只是抄筆記、一個學期只用一本課本的的年代,接到這種一個人名書名都不認識的書單,還真是開了眼界!不過,那個時代參考書不多、翻譯書極少,上他的課非常辛苦。例如第二週,一個禮拜便要唸完一本五百多頁涂爾幹《宗教生活基本形式》,兼寫報告,日子真是毫無色彩可言!有時候也不見得是頁碼的問題,因為葛慈一本薄薄八十頁不到的「小書」-Islam Observed-竟然花了我們兩週的時間來讀(第一週苦讀,第二週重讀)。老實說,那時不但睡得少,瞭解的可能更少。現在回想當初可以把一年的課,靠的可能不是能力,而是毅力。對於當時二十初頭的我們,黃先生的課就像Mission Impossible--「不可能的任務」--修完一年的課,念了至少二十本書,其實是一種成就與榮譽。不過,第二年繼續修「經濟人類學」,議題更抽象,書可說更難讀了。老實說,從Godelier《經濟的理性與非理性》、Gudeman《經濟做為文化》或Taussig的惡魔與資本主義一系列讀下來,腦中只充滿了人類學者的辯論,對於在田野如何觀察經濟現象,反而摸不著頭緒。

黃應貴教授的小語錄。(圖片提供/林瑋嬪)

黃應貴教授當年所開的「宗教人類學」課程大綱(局部)。(圖片提供/林瑋嬪)

畢業後來到了英國,當初在黃先生課上念的書還是大大的幫助了我們:課程的書單發下來,不少都曾在台灣唸過,人名也相當熟悉。使得那時初到異地的我,信心增加不少。雖然英國的課程所需閱讀的份量往往比台灣更多,但是,當初在黃先生課上的訓練已經讓我多少較為習慣西方的思考方式以及原文的閱讀了。就這樣,黃應貴的課程幾乎讓我們與西方人類學「無縫接軌」。拿到博士的過程中沒有遭遇到太大的磨難。

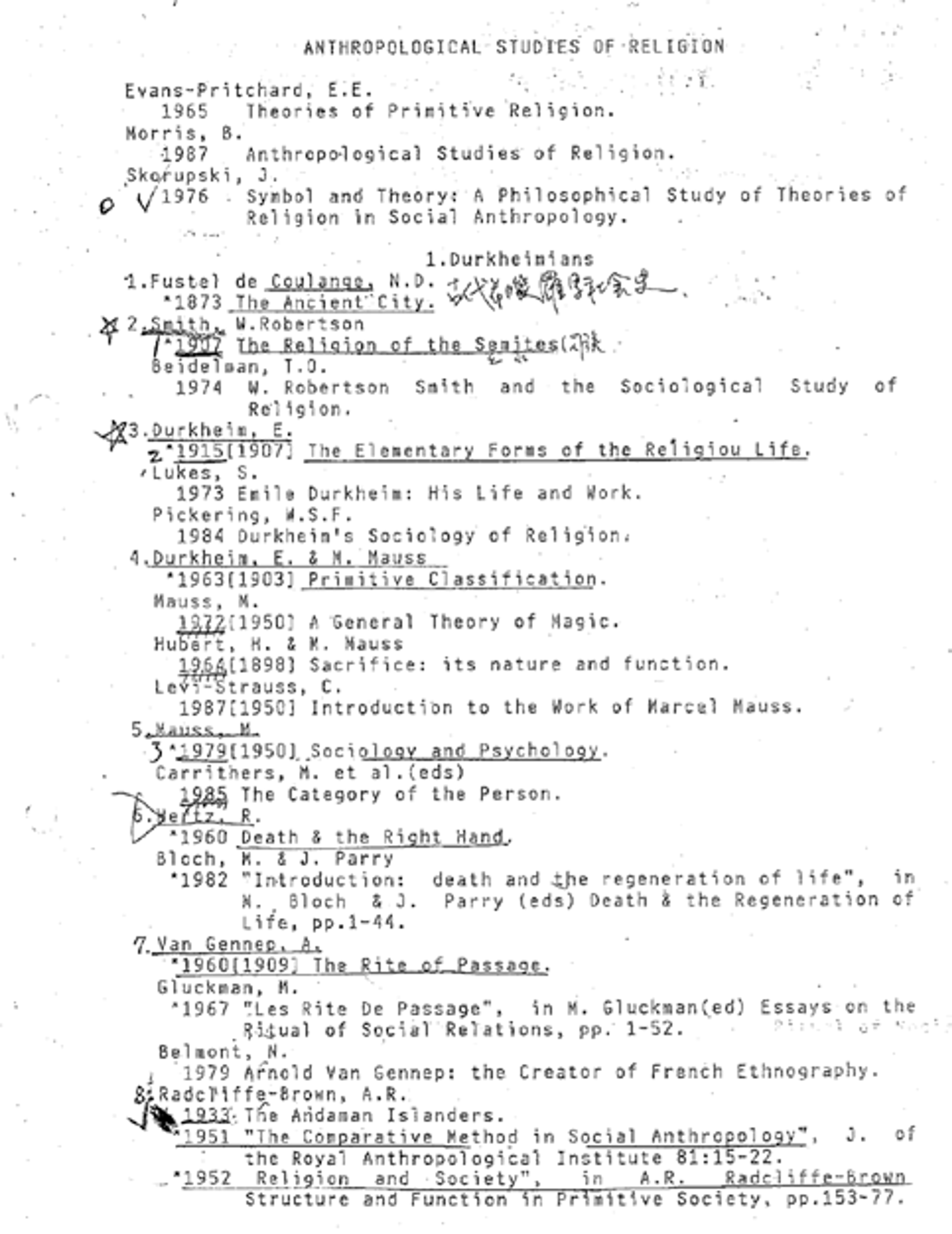

通過口試過後,有幾個月屬於自己的日子。一日我在系館外閒晃,指導教授路過,回頭問我:「你準備好回去後如何面對台灣學界了嗎?」她的問題讓我楞了一下,不知如何回答。心裡還納悶:「不是該念的書大部分都念了嗎?」後來,我才逐漸理解這是接下來必須面對的重要問題:也就是說,如何從西方回到東方?

回到台灣後,一次在研討會上的經驗,讓我印象深刻。那是歷史地理學者施添福教授的提問。看完我的論文後,他問我是否對熟悉地方的歷史、地理資料?有沒有讀過日據時期的報紙?對我研究地點所在的區域之歷史發展過程瞭解多少?後來,我便仔細讀過他竹塹與宜蘭的研究,看歷史地理學者如何做區域調查。因此,我回台後執行的第一個國科會計畫叫做「台南平原聚落調查」,主要便是蒐集台南平原地區的歷史材料,並透過歷史系同學的協助,閱讀日據時期資料。任教「文化田野實習課程」三年間,我也盡量與同學到台南北部濱海區域聚落做調查。整體來說,台南濱海或平原地區並沒有像施教授竹塹或宜蘭地區有如此充分的歷史材料,但是這個計畫卻讓我對區域有更多的理解。後來寫了一篇從民間宗教思考地方史的文章,該文反而是從人類學的角度反思人類學者如何可以寫出不同的地方史。

接下來我遇到了道教研究學者李豐楙教授。在會議中,他對從事漢人宗教研究的人類學者提出了幾個問題。包括:在有著幾千年文明傳統的漢人社會中做研究,人類學者所依賴之「當地人的觀點」是否有其侷限?對經典的不熟悉、對儀式歷史不清楚,只用人類學的理論去解釋儀式意涵是否容易造成曲解?我用我自己的乩童研究來說明這個問題。在民間信仰中常看到乩童以七星劍(或五寶)刺額取血,以血勅符。根據報導人的說法以及人類學象徵理論,我將乩童敕血解釋為神明靈力的印記(或表徵)。在一次會議中,輔大宗教系的道教學者張超然提出不同的看法。他說:「乩童的血為神明靈力的表徵」的說法,並沒有在過去文獻中看到。

他解釋說:道教學者祁泰履教授很早就提出道教神明無需血祭,如此也將道教與國家祭祀或民間俗祀區隔開來。但自宋代以來,民間興起另一種儀式傳統,大量使用在元帥或將軍這類陰神上,他們多需要血祭。不只是受法之時,還包括在每次儀式的進行同時也會見血。這類最明顯的例子就是法師以雄雞冠血為神像、神符開光。另外,他並引用了元代編成的《道法會元》中的例子來說明了血祭在當時使用的情形:

1.《道法會元》卷一百一〈木郞野祭雷神祕法〉:「凡禱雨、祈晴、除邪、伐廟,欲獲速應者,並��須野祭之。雷神猛烈,須用血食祭之。」

2.《道法會元》卷六十二〈高上神霄玉樞斬勘五雷大法〉中的「祈晴訣」詳細說明血祭的內涵:「以上行訣,並是玄妙。如或不應,依祈雨法,用黄犬一隻,活縛壇心,法師親斬犬,瀝血祭將。行持法師亦喫血酒,以激發雷神。」

3.《道法會元》卷九十七〈上清飛捷五雷祈禱大法〉則詳列各種神將的祭品,其中不乏鵝血、雞血:「東方風雷卻禍使者蔣剛輪,字務真,青袍金甲,身長百丈,乘青龍,執風輪。祭用鵝血、緑豆芽」;「南方火雷滅鬼使者畢機,字元靈,緋袍黄巾金甲,托火輪,乘火龍,身長百丈。祭用火棗、雞血。」

此外,他也說明法師亦有以自身之血和酒,吹噀召遣神將的情形,他認為這是以自身之血獻祭的意思。如《道法會元》卷九十三〈祭天罡河魁〉:「先備香茶酒果,祭儀齊備,凝神靜念,依法召請,存降白意,祭獻如法。(中略)至三獻已畢,次刺中指血入酒中,對面向上下三噀,畢,次呼二聖諱名(下略)。」因此,他的看法是乩童附身之後操五寶以出血,似乎是以乩童之血獻祭神靈,以令神明增加靈力的方式。

雖然我認為他的說法是否能用到當今的田野仍待商榷(因為無論是從當地人或地方資深的棹頭,我都沒有聽過類似的說法),但是他的解釋卻蘊含了一些值得思考問題。也就是說,我們在田野看到的儀式,很多在道教(或佛教)經典中都有記載,那麼人類��學者如何面對經典?更進一步來說,人類學者在處理漢人這種有悠久文明以及文字積累的民族時,可能都必須突破只仰賴參與觀察以及既有的人類學理論來解釋現象的方式。參與觀察的研究方法特別適用於研究無文字傳統社會,人類學理論也大部分提煉自社會型態相對較為簡單的民族。當我們將這些方法與思考方式應用於具有悠久文明傳統的漢人社會時,可能更需與其他學科研究成果結合。從這些面向來看,從事漢人研究的人類學者對經典有一定程度的掌握是相當重要的。

馬凌諾斯基在費孝通的《江村經濟》序文中提到:「如果說人貴有自知之明的話,那麼,一個民族研究自己民族的人類學當然是最艱鉅的。」(1987[1939]:5)。當時他告訴我們,像費孝通這樣的實地調查工作是珍貴且必須的(同上)。七十年後,田野調查在漢人研究中已相當普遍。但是人類學者仍在漢人研究中摸索他們的角色。透過與相關學科對話,我們可能更能瞭解自己的長處與侷限,不只由西方回到東方,而是結合東方與西方。

參考資料:

1 Lin, Wei-Ping. 2009. “Local History through Popular Religion: Place, People and Their Narratives”, Asian Anthropology 8: 1-30.

2 Lin, Wei-ping. Forthcoming. “Son of Man or Son of God? Spirit Medium in Chinese Popular Reli gion”, in Reiter, Florian ed. Affliction and Transmission in Daoism.

3 費孝通,《江村經濟:中國農民的生活》,1987[1939]。香港:中華書局。