陳奇祿院士—學者藝術家

李亦園 | 中央研究院 院士

李子寧 提供

陳奇祿院士是國內資望最高的學者, 他在學術、教育與文化上都有卓著的貢獻,大家都熟知他對臺灣原住民文化的研究、臺灣漢族歷史文化的研究都成一家之言;他在臺灣大學人類學系執教五十又曾擔任文學院院長多年,故桃李滿天下,培育英才無數;陳先生後來又出任行政院文建會首任主委、釐定文化建設大計,並擔任國家文化藝術基金會董事長、公共電視籌備委員會主任委員,對國家文化建設之籌劃,厥功至偉,受到學術界、 教育界以及文化界同仁一致崇敬。

但是若��從長期學術、文化發展的角度加以深入審視觀察,陳先生的貢獻除去上述各種較具體的項目外,實際上更在許多無形學術傳統的塑造上扮演關鍵的角色。 記得我在一九九六年臺灣大學舉辦考古人類學系 (後改稱為人類學系 )創辦人李濟先生百周年紀念會上曾以<臺大考古人類學系與我國人類學的發展>為題作一演講 (參看《臺灣大學考古人類學刊》 第五十一期,1997 ),在該文中,我曾提出考古人類學系在近半世紀的歷程中創建了好幾個重要的學術傳統。現在想起來,這幾個重要的學術傳統的創建,實際上都與陳奇祿先生密切相關,他不僅參與其中, 而且都力行推廣,因此我們可以就這一學術傳統的架構,更詳盡深入地說明陳先生對臺灣學術文化的貢獻。

首先要提出的是實地田野工作的傳統。早期中國人文學者的研究都著重在書齋裡對文獻經典的探討,不慣於親身下鄉做實地蒐集資料。臺大考古人類學系創建的前輩學者們,包括李濟、董作賓、凌純聲、芮逸夫諸先生是第一代開創從事田野工作的學者,當他們來到臺大執教而尚未展開研究工作之時,陳奇祿先生首先鼓吹他們,並聯絡臺灣省文獻委員會共同進行南投縣仁愛鄉瑞岩泰雅族部落的民族學田野調查。試想名滿天下的殷代曆法專家董作賓先生上山為泰雅族的時間觀念與曆法做調查;舉世聞名的安陽殷墟發掘人李濟博士親身為泰雅族人做體質測量,這是多麼難得的學術佳話,這一個臺灣光復後第一次民族學人類學田野調查主要即是陳先生促成的,而其研究成果即於次年 (1950 年 )出版了《瑞岩民族學調查初步報告》,這也是臺灣光復後的第一本田野實地調查報告。

其後三、四十年間,陳先生在臺灣進行許許多多的民族學田野調查工作,包括他單身在田野進行研究,以及帶領同事與學生做調查或教學實習,其中最有名的就是調查屏東縣霧臺鄉的魯凱族,並寫下多篇典範性的民族誌調查報告與論文。 霧臺位於屏東縣相當高的山地,在一九五 ○年代的交通狀況,是極難到達的村落, 經常要爬山路十幾小時才能到達,當時陳先生年紀尚輕,但也對走那一趙山路覺得很吃力。每次他下山回學校,都跟我們抱怨山路之難,說是實在不想再去了,但是第二天卻又一個人上去了,可見他對做田野工作的執著。也就是因為具備像陳先生這樣執著的精神,臺灣大學考古人類學系的師生們也就建立了強調田野工作的學術傳統,半世紀以來數百名該系的校友與學生,無不熱愛並力行實地田野工作,並以之成為一個人類學工作者的「成年儀式」,陳先生對這傳統的建立最具有推動之功。

陳奇祿先生的另一項學術貢獻是提倡「臺灣研究」。陳先生可說是臺灣研究最早的提倡者之一,遠在他到臺灣大學執教之前,也就是在一九四八年初,他即受臺灣文化界大老李萬居先生之託,在李先生所辦的《公論報》主編《臺灣風土》 副刊,這是首次以臺灣民間風俗習慣、風土人情、史蹟勝景為主題的報紙副刊,陳先生不但主持編務,而且自己寫文章,並且親自繪製各種插圖,使副刊版面豐富而精美,一時引起風潮,吸引許多學者交相投稿。「臺灣風土」前後維持七年,共出刊一九五期,成為後來有關臺灣研究刊物的典範,其後陳先生也協助季刊《臺灣文化》及《臺灣研究》 (Studia Taiwanica ) 等期刊的編務,並且自一九六五年至七八年的十數年間分別主持了臺灣大學主辦的 「臺灣研究研討會」,以及由林本源基金會支持「臺灣文化研究研討會」中小型系列學術研討會議,鼓勵刺激臺灣研究風氣,對今日臺灣研究的成為學術研究的顯學,起了很重要的催生作用。陳先生之臺灣研究,不論對南島民族或漢族的研究, 都以純學術觀點為出發,視野寬廣,力避狹窄之論點,所以論著經常一方面廣涉東南亞、環太平洋之比較,另一方面也著重中原文化淵源之探討,因此極受國內外學術界之推崇。

再次應該說到陳奇祿先生在「文化」上面的貢獻。文化人類學的研究是以「文化」為基本概念而出發,臺大人類學系的傳統將文化的概念拓展到非常寬闊, 不但研究少數民族的文化,也研究漢族的文化;研究有形的文化,也研究無形的文化現象;不但研究一般人的生活文化,也非常注重精緻文化的培育、創新與推廣。 陳先生在這一方面的建樹貢獻至鉅,陳先生把文化的學術概念親身傳授給眾多的學生,把這個學術傳統延續而光大,同時也把文化概念的實用性、教育性推廣到社會,他是首任行政院文化建設委員會的主任委員,他成功地把學院式的文化概念轉換成實踐性的「文化建設」,而傳授給藝術界、行政界,釐定了文建會最基礎的施行架構,開拓了國內文化建設的大道,其意義實在極為重要而難得。

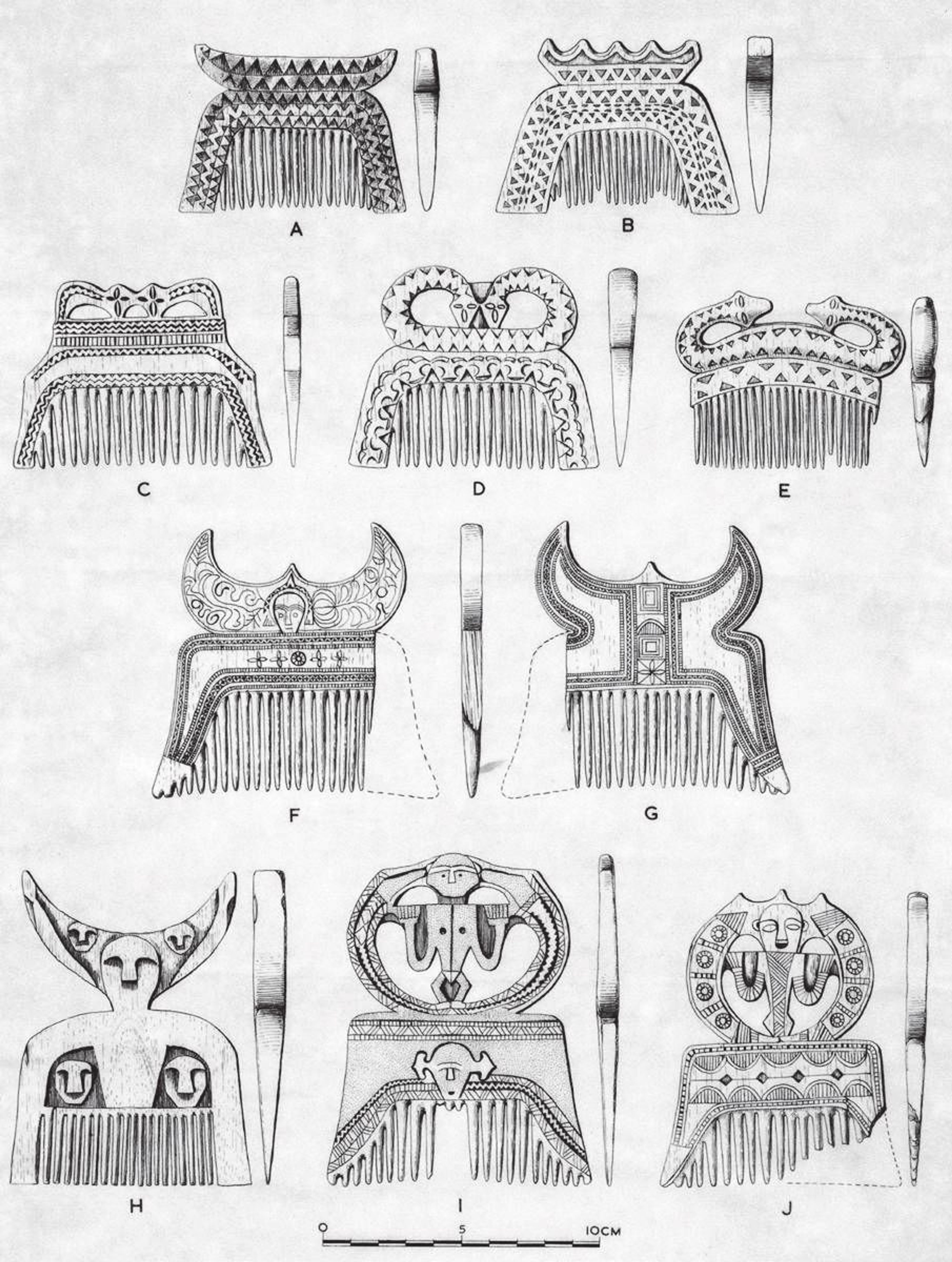

陳奇祿院士不僅是一位卓越的學者, 他更是一位極具特色的藝術家。陳先生碑體書法藝術的造詣在國內是人盡皆知的事。文化界與學術界人士都以能得到他的墨寶為榮,但是較少為一般人知道的是陳先生的繪畫藝術,然而陳先生在這方面的表現卻是最受學術界與藝術界所珍賞的。 陳先生自己說過:「我喜歡��藝術,而我的田野工作地區的排灣諸族 (包括魯凱、排灣和卑南三族 )又恰是臺灣土著中最具藝術才能的族群,他們的木雕和織繡深深吸引我的注意,使我暫時放下了其他文化面的探討,而專心於藝術的研究」 (見陳先生大著《臺灣土著文化研究》,頁503, 1992 )。陳先生不只研究排灣群諸族的藝術,而且是親手把他們的各種藝術品描畫出來。陳先生有兩本重要的臺灣土著藝術著作:《臺灣排灣群諸族木雕標本圖錄》 以及"Material Culture of Formosan Aborigines " (臺灣高山族的物質文化 ),這兩本書中所有的插圖都是陳先生親手繪製而成,而上文說到他主編《臺灣風土》副刊及其他刊物的插圖,實際上大部分也是陳先生自己繪製的。陳先生的這些民族學標本插圖的特色,不僅在於他的美與真,而更重要的是在於他能表達出製造及應用這些標本的民族之內在文化意義,這種人類學者稱之為「土著觀點」 (native's point of view )的觀察與繪製標本方法,是綜合學者與藝術家而為一的表達方式,所以受到學術界最高的重視與珍賞。凡欣賞過他的作品的人必能體會一位學者藝術家畢生心血凝聚, 所呈現成果的深層意義。

排灣群的木梳/李子寧提供