社區.博物館 博物館.社區

以「走過風華—中興紙廠暨大二結手抄祇展」為例

林筱筑 | 臺北藝術大學博物館學研究所 碩士

站在兩者之中,重新思考書寫問題

在討論「社區博物館」時,許多研究者容易站在博物館學的角度進行研究, 所以容易落入傳統博物館學的框架中。然而,在觀看社區博物館,尤其是由社區自發成立的博物館,必須拿掉舊有的博物館思維,不能以傳統博物館的尺標去衡量。

社區博物館中的博物館,並不是主體,社區博物館的主體是「社區」,博物館其實只是社區用來進行社區營造的工具,所以在其分析研究上,絕不能站在博物館觀點,而是要完全反過來,站在社區觀點分析才具有意義,社區是主角,博物館只是社區營造推動的工具或場域之一,博物館研究者到了社區博物館,不需要換腦袋, 但絕對需要換角度來觀看與研究。博物館專業對於社區博物館的介入,在於怎麼利用博物館專業,促使社區達到目的,如何利用博物館技術,讓社區在工作執行上更為細緻,而不是把傳統博物館學的觀念強加在社區博物館身上。

社區需要的不是一座「真正的」博物館,而是利用博物館特性與專業,達到社區記憶、傳承、聯絡情感、社區工作推動、社區公民論壇等目的。

「走過風華-中興紙廠暨大二結手抄紙展」策略

博物館為社區營造的工具,這論述在台灣已算是老生常談,但到底如何落實? 有何對策?本文將介紹「走過風華常設展」,討論博物館技術與博物館學概念如何成為社區的實踐工具。

102年底開展的「走過風華」常設展,位於宜蘭縣五結鄉的「大二結紙文化館」,其前身為「大二結玩紙工坊」,建館最初的目的在於延續紙與社區的記憶。 社區內的中興紙廠建於日治時期,國民政府來台後,轉為國營事業,曾經為東南亞最大的造紙工廠,紙廠帶動了二結聚落的形成,幾乎家家戶戶都有成員於紙廠內任職,紙廠附設的子弟學校、店家、宿舍群、公共設施,緊密聯繫著社區居民的生活與情感,但在國際市場競爭與環保議題因素下,紙廠逐漸沒落,與社區的連結也逐漸消逝,因此大二結社區於民國91年開始,在社區營造的精神下,找回與「紙」 的關係,找回與紙的記憶。由於中興紙廠的工業造紙技術社區無法掌握,因此轉換方式,社區開始發展植物手抄紙工作坊,其實社區真正想找回的不是與「紙」 之間的情感,而是人與人之間的連結,「紙」只是其媒介。為了發展社區的手抄紙工作,成立了「大二結玩紙工坊」,而在去年民國102年度,社區重新思考玩紙工坊的定位,回到建館之初的宗旨,玩紙工坊是為了延續紙與社區的連結,而這個「紙」指的為社區與中興紙廠的關係, 因此決定讓收集十多年的紙廠文物與資料具象化與公開,也希望加強館舍在於社區記憶與文史方面的工作,以文化館的方式為往後的經營目標,而不只是以工作坊的形式進行手抄紙的開發而已。此文化館在一般營運上,全由志工所經營,館舍的租金、水電等,皆由文化館志工自行承擔, 雖然館舍營運艱辛,但也由於沒有政府或主管機關直接資金支持,所以文化館在於館舍營運模式或地方知識書寫上,更有彈性,沒有限制與框架。

102年度紙文化館申請了一筆文化部地方文化館的補助經費,希望藉由展示製作,達到找回紙廠記憶,找回紙廠與社區的連結。與傳統博物館發展相反,一般博物館是在有一定的典藏品與研究基礎下, 才發展出展示製作,而紙文化館雖然有部分紙廠文物與老照片的收藏,但數量依舊無法支撐起一個展示,而以往的研究內容對於現今的展示設計與期待,也稍嫌不足,因此文化館在展示的基礎上,進行了文物與資料蒐集工作,與傳統博物館的發展方向相反,不是在既有的藏品與研究上發展,而是為了展示,而再去進行研究與文物蒐集。而筆者身兼博物館專業與社區居民雙重角色,進行展示規劃與帶領。

社區博物館的核心價值在於居民對於博物館運作的自發性與主體性,在此基礎下,希望能自行發展出社區所需要的展示。101年度在同樣補助計畫下,進行了二結穀倉的「米語特展」,當時筆者發現在帶領社區居民從零到有的方式去發想展示目標與內容,有其難度,因而於��隔年 102年度決定展示內涵與方向,由核心小組決定,而文化館志工大多從展示布置時才進入策展團隊。與社區居民共同進行展示策畫,目的不在於把大家都變成專業的策展人,而是這些居民是否利用展示製作的過程,更了解地方文化,是否加強了彼此間的情感,是否提升了公民素養。

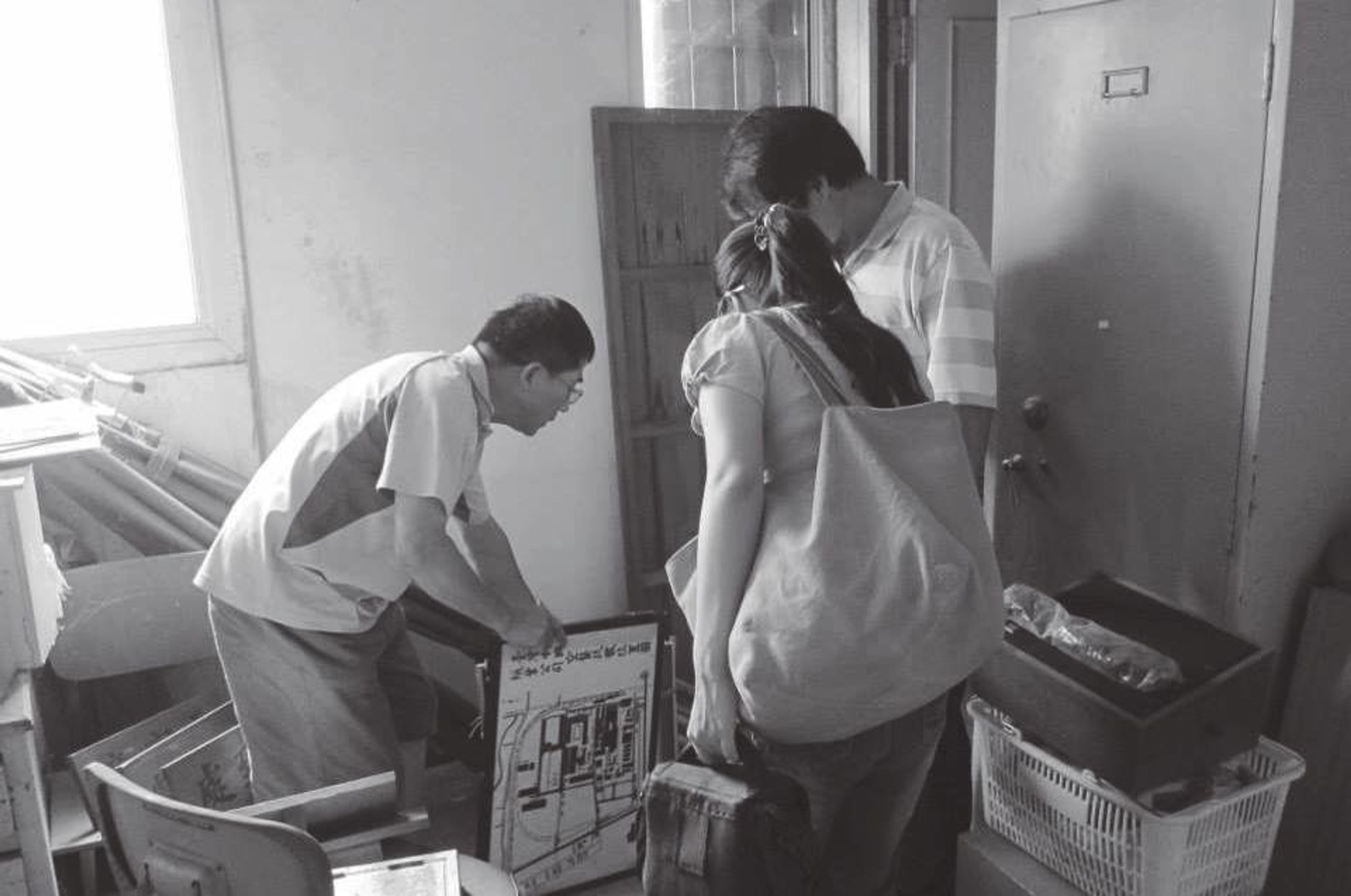

「走過風華」策展前,就文物與資料不足部分,進行了文物蒐集行動與口述史訪談。展品來源主要有四部分,第一部分為社區原有典藏,第二部分由紙廠提供,第三部分由紙廠眷屬與職員提供暫時借展,第四部分為紙廠職員的捐贈。在紙廠文物提供部分,我們透過擔任紙廠職員的社區志工李宏毅先生,為我們與紙廠牽線,讓我們能順利於紙廠內進行文物蒐集,由於中興紙廠轉為民營後,民營化的紙廠著重公司營運,而非紙廠文物與文化的保存,因此在民營十多年後的現在,已經沒有留下什麼物件,能變賣的舊機器早已拆除轉售,書籍檔案文物大多也因為放置不管,流散在紙廠各角落,不過還好由於這位社區志工具有文化保存概念,在工作之餘,獨自默默長年進行紙廠內文物蒐集工作,蒐集來的文物堆放置某個紙廠閒置空間內,為我們這次展示提供了許多寶貴的展品;另外,社區志工也花了一天的時間,於紙廠內進行「撿垃圾」的工作, 在已經荒廢的工廠內,找尋到了印有中興紙廠標誌的滅火器、紙廠工作安全須知與標語、散落在地上的製紙機器操作手冊等,這些對於紙廠來說,可能都是垃圾, 但對文化館而言,卻是寶物 (見圖一 )。 在紙廠園區內蒐集文物時,志工們看著許多廢棄的廠舍,遙想紙廠過往的風光與自身和紙廠的記憶,不勝唏噓。除了館舍原有館藏與捐贈品外,紙廠與員工眷屬��的文物,皆為暫時借展,紙文化館與傳統博物館概念不一樣,不致力於文物的蒐集與典藏,而是希望館舍成為社區記憶與文化交流的平台,「物」最後有沒有留下並不重要,而是「人」有沒有連結起來。

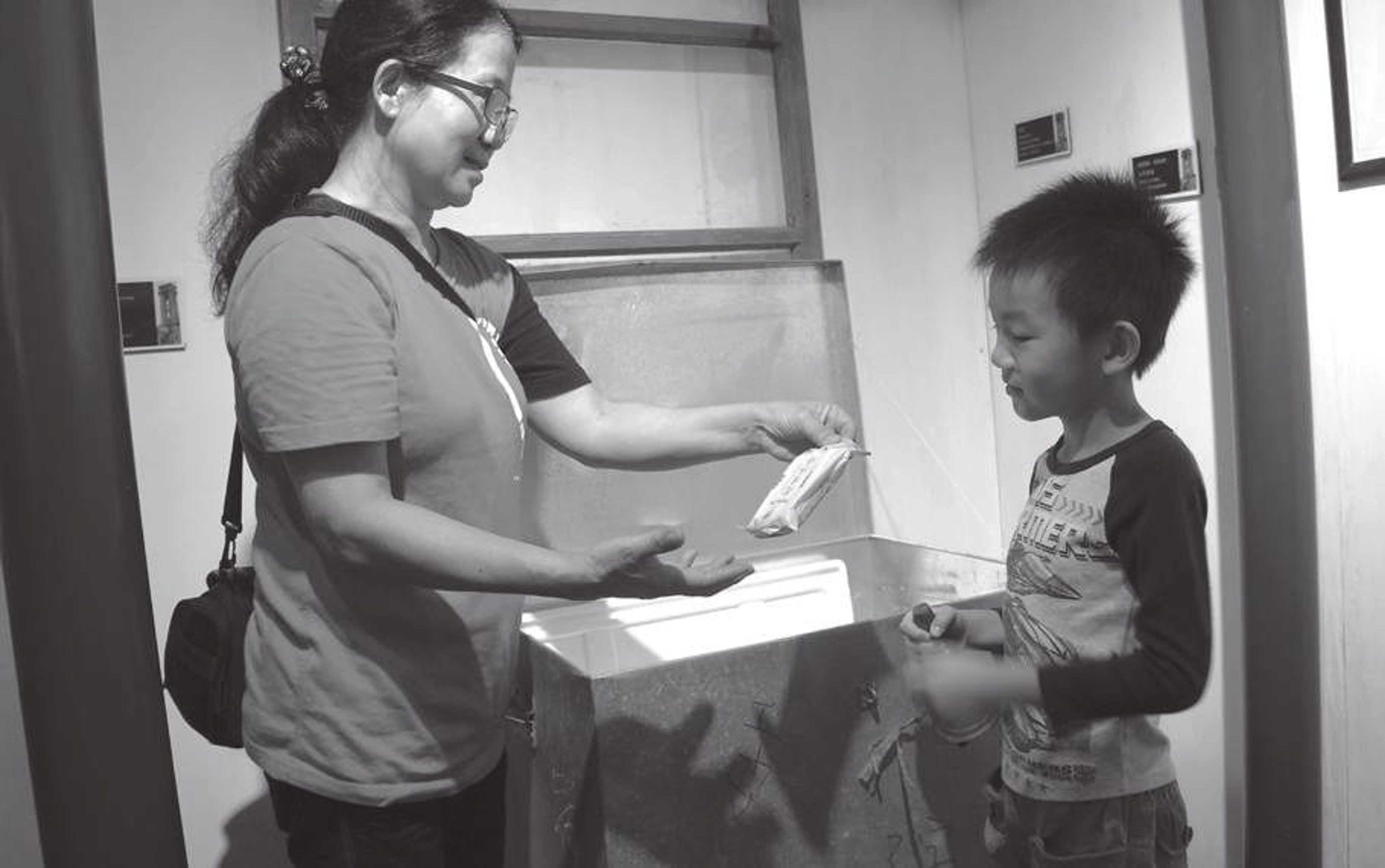

(圖一 )紙廠尋寶

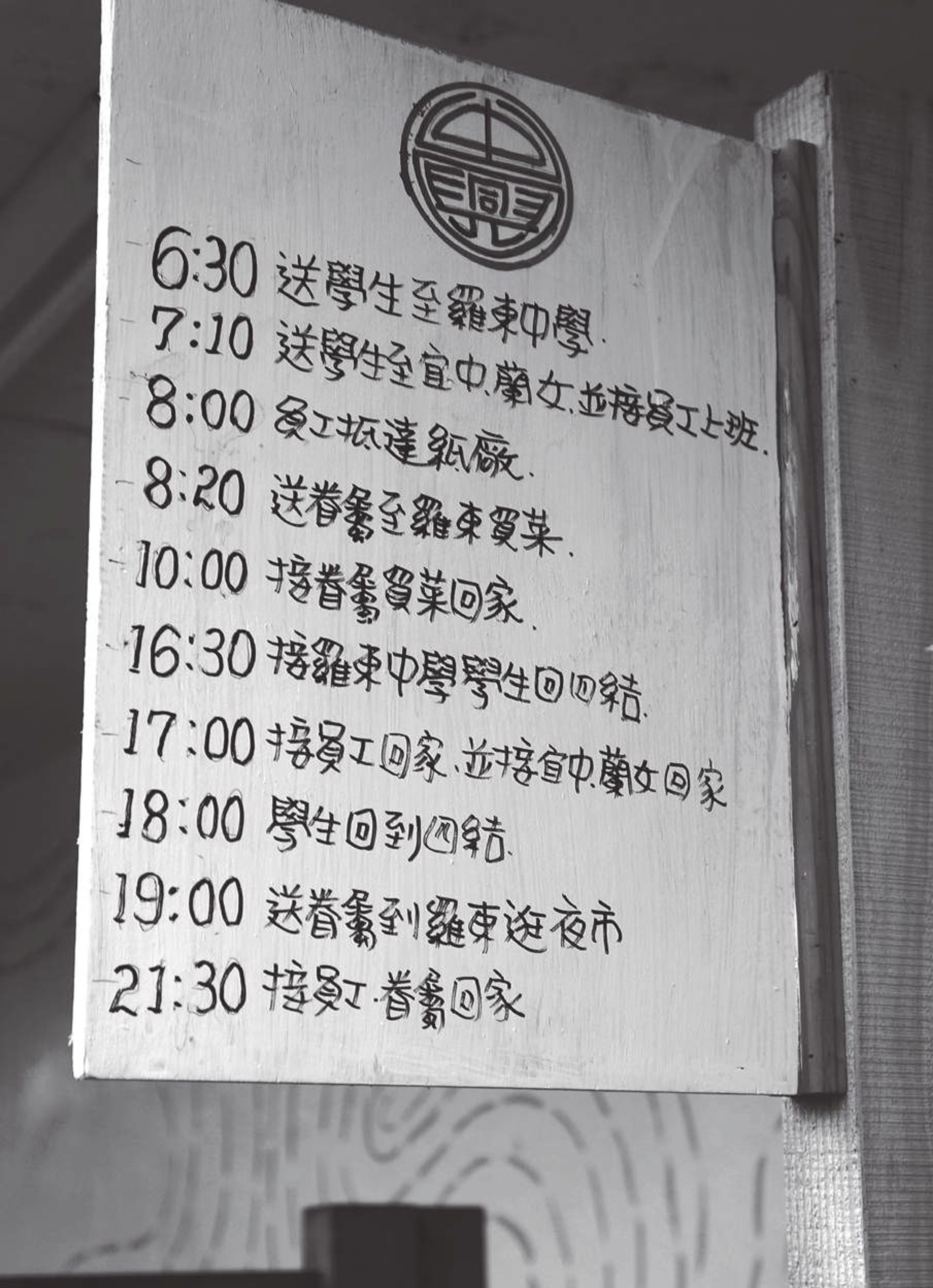

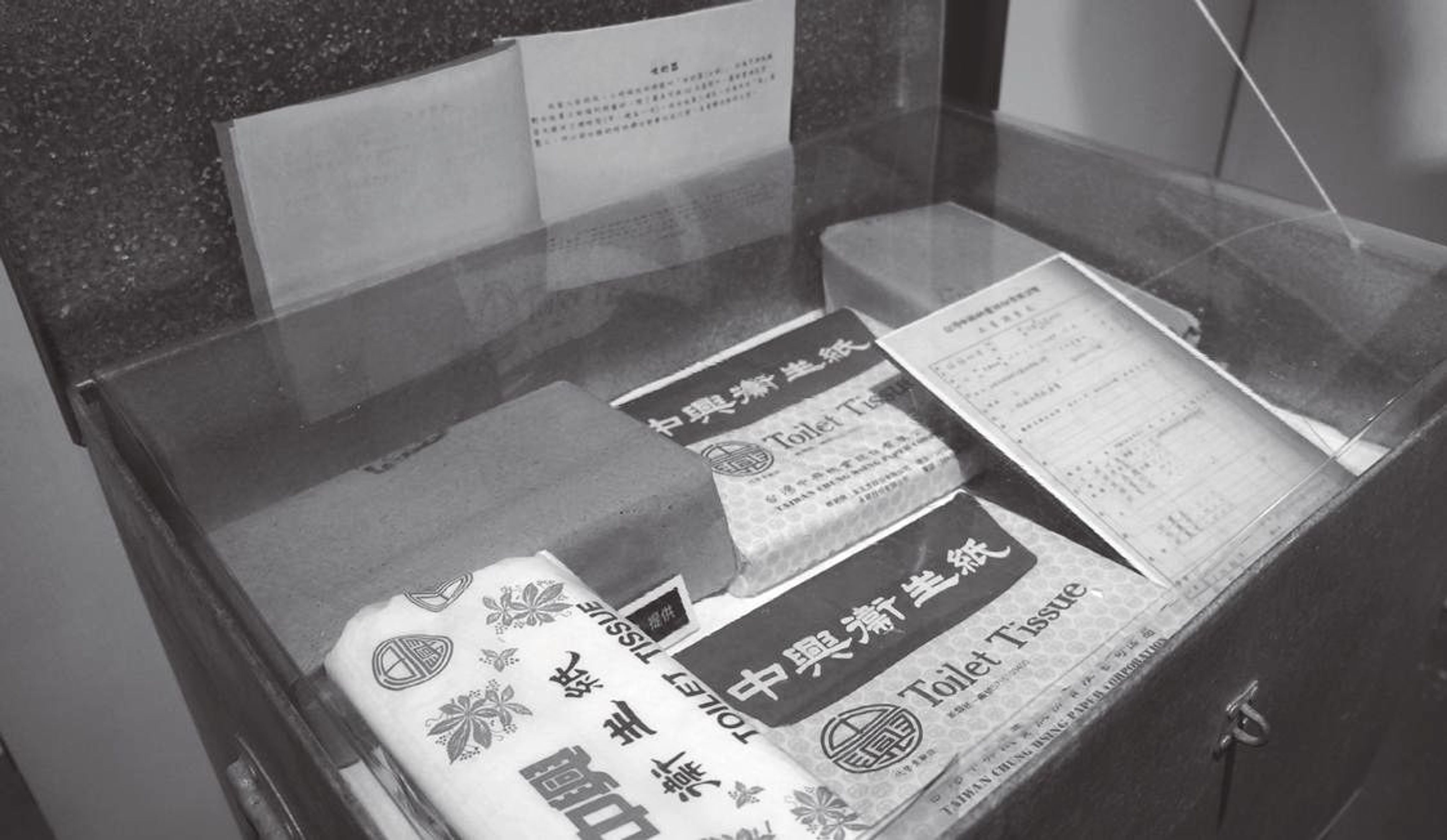

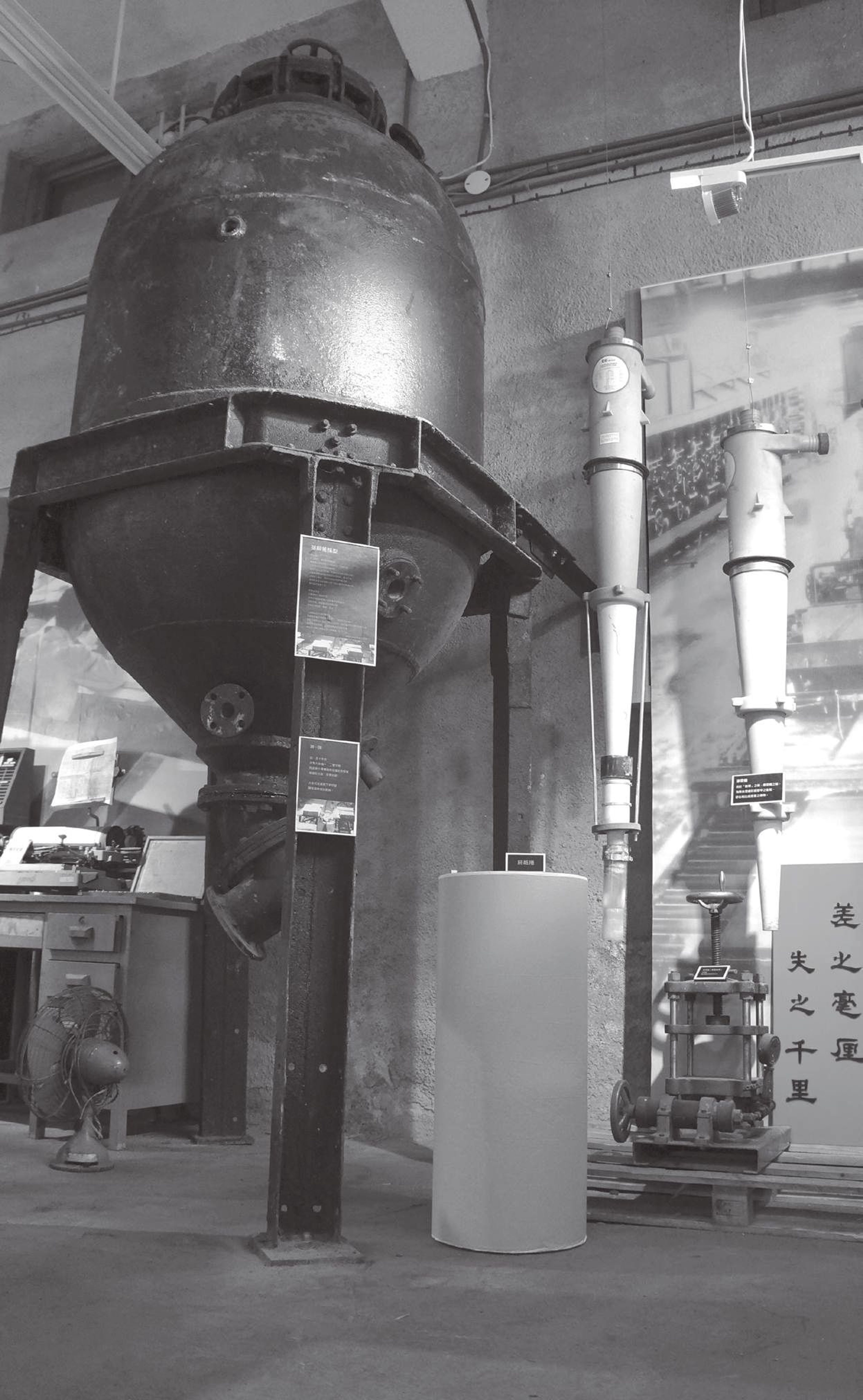

「走過風華」與一般博物館展示策畫的方式不同,社區博物館的規劃許多交由策展公司所執行,由於策展公司與社區的連結不深,容易製作出放諸四海皆可的展示內容,而少了在地特色,更少了人味。而這次展示,皆由社區居民所製作, 從展示規劃、資料紀錄、文物採集等,不假他人,在這樣執行方式下,因為我們所策的是「我們」社區的展示,因此就會站在「我們」的觀點來詮釋,而不是從紙廠觀點,因此在展示規劃中,除了介紹紙廠的歷史與工廠區外,更有一區特別呈現了紙廠與社區的關係,藉由職員與眷屬提供的文物與故事,讓這個展示擁有了「人情味」。在訪談部分,分為兩種模式,一種是單獨對象的直接訪談 (見圖二),較能深入問題核心,而另一種焦點訪談能藉由彼此的交談,產生更多故事,也能互相交叉確定一些資訊,像是紙廠交通車時刻表 (見圖三),是在大家一同討論下完成,另外訪談中,受訪人A在聽了受訪人 B的故事,自己也生出了類似故事,讓展示內容更為豐富。在進行訪談中,筆者向受訪人傳達了博物館借由「物」來說故事的概念,希望他們除了故事的提供 (見圖四),也能對我們暫時借出相關文物,讓展示更為立體。不過因為借展涉及到所有權、安全等問題,因此文化館借展先以社區組織中的成員為主 (見圖五),儘量避免可能在展示後續會發生的問題。目前鎮館之寶為卓碧珠小姐所借展的蒸解爐模型 (見圖六),此模型接近百年歷史,當初在民營化過程中,差點被當成破銅爛鐵給出售,還好卓小姐自掏腰包,購買下如此珍貴的文物。

(圖二)紙廠冰店老闆與眷屬訪談

(圖三)紙廠交通車時刻表

(圖四)故事箱上放置各借展人的小故事

(圖五)紙廠員工眷屬兼大二結文教促進會理事林誠賢先生的文物展出

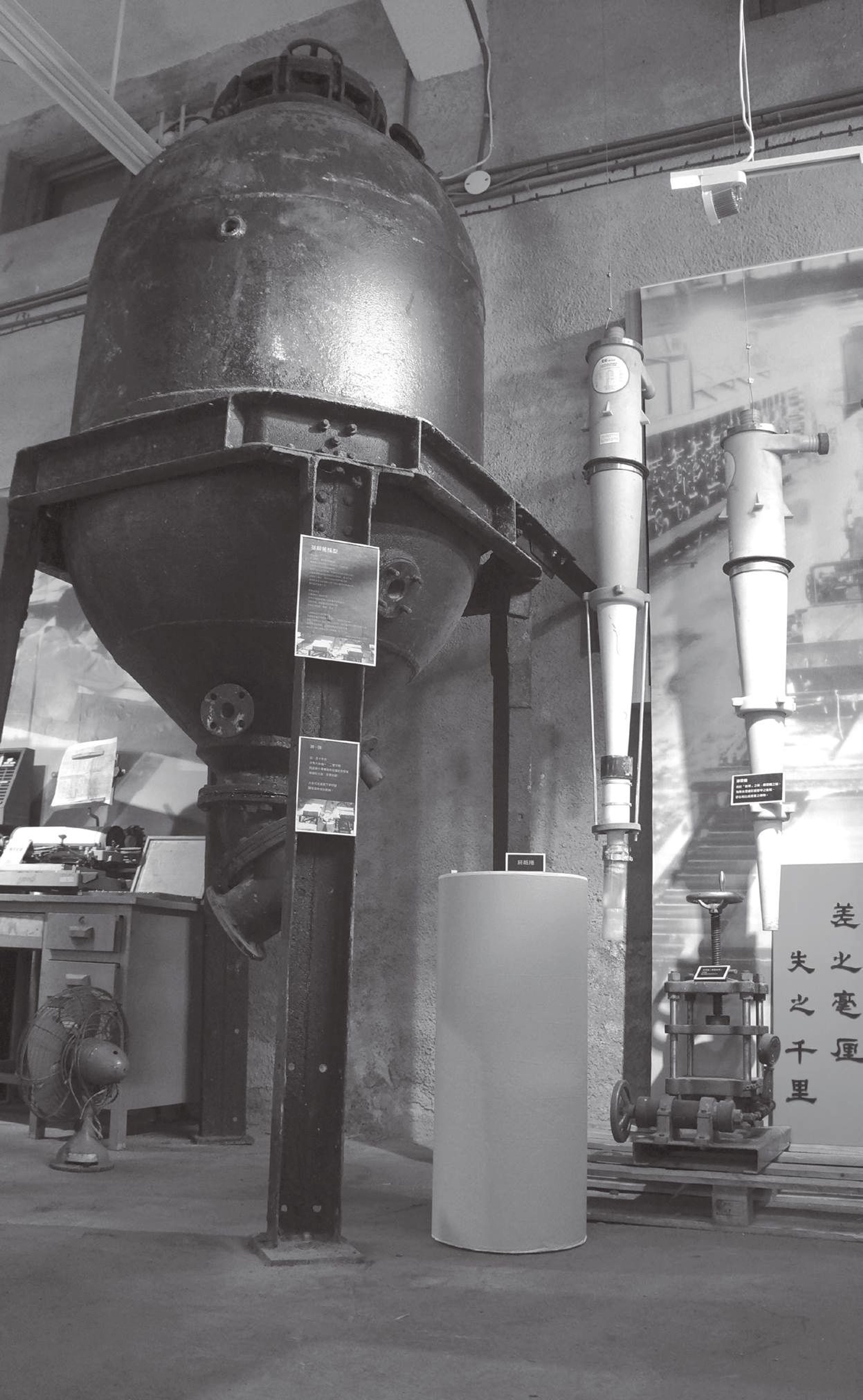

(圖六)近百歲的蒸解爐模型,由卓碧珠小姐借展

社區博物館是有機的,是活的。不像一般博物館展示,開展後,展示就凝結在某個時空當中。在開展當天,其中一位志工看了展示後,很高興的跟我說起了他先生在紙廠工作的故事;也在當天,一位紙廠退休的潘主任在看展後,決定捐贈他造紙相關的書籍。不管在故事還是文物上, 因為這個展示的落成,又長出了更多內容,社區博物館帶動的就是大家對社區文化與記憶的在意與關心,在潛移默化中, 改變了大家思維。

而在社區博物館中,物是活的。通常站在博物館專業角度,對於文物的保存有著較強烈堅持,其實許多社區文物就是我們日常生活中的物件,沒有那麼脆弱,就時間上,離我們很近,社區博物館無法做到一般博物館的典藏標準,其實也不需要做到那麼徹底,以一般社區博物館可以負荷的人力與經費進行保存就可。在社區博物館中,容易發生與傳統博物館概念相違背的行為,像是社區堅持使用紙廠已經不再生產的煙捲紙製作成開幕剪綵的彩球 (見圖七),又像是在展場內模擬紙廠冰店的賣冰行為 (見圖八),又或者把紙廠上下班的鐘拿來進行實際敲打 (見圖九),這些在傳統博物館思維中,對於文物都具有潛在危險,違背博物館原則,不過這是社區博物館,在文物沒有強烈危險下,文物的再利用或展區內活動的執行, 其實讓文化館更充滿人味,社區博物館就應該是活生生的,物件本來就是拿來被使用,被使用的物件才真正具有意義。

(圖七)使用菸捲紙製作開展彩球

(圖八)開幕當天,冰店老闆女兒模擬賣冰情形

(圖九)開幕的敲鐘儀式

紙文化館想藉由展示找回社區居民的連結,「紙」或者對中興紙廠的記憶,只是媒介,而真正要找回的也不是當時候的居民連結,而是在此,創造出新的社區關係,提升居民對於社區的關注。還有別忘了,社區博物館的主體是社區,博物館只是工具與場域 !

未來計畫

我們視社區博物館為有機體,已開幕的展示不會是計畫的結束,而是開端。在這次展示製作中,我們發現紙廠文物無一套具體完善的保存機制,因而促成了103 年度「紙廠文物整飭計畫」;另外,也發現紙廠舊有的生活圈與人脈網路,因紙廠民營化與宿舍的拆除,而逐漸崩離,因此希望未來能在地方文化館的使命上,為這段社區歷史與脈絡留下紀錄。

紙文化館希望此展覽能持續發揮作用,作為社區居民聯絡情感與記錄社區故事的地方,我們希望文化館載體能像滾雪球般,不管情感還是故事,都能越滾越大,成為社區文化基地。

(圖十)紙廠潘主任、冰店女兒卓碧珠小姐與員工眷屬 邱素霞小姐,三人老鄰居相見歡

(圖十一)紙文化館部分策展志工,大家藉由文化館,產生了社區居民的新連結