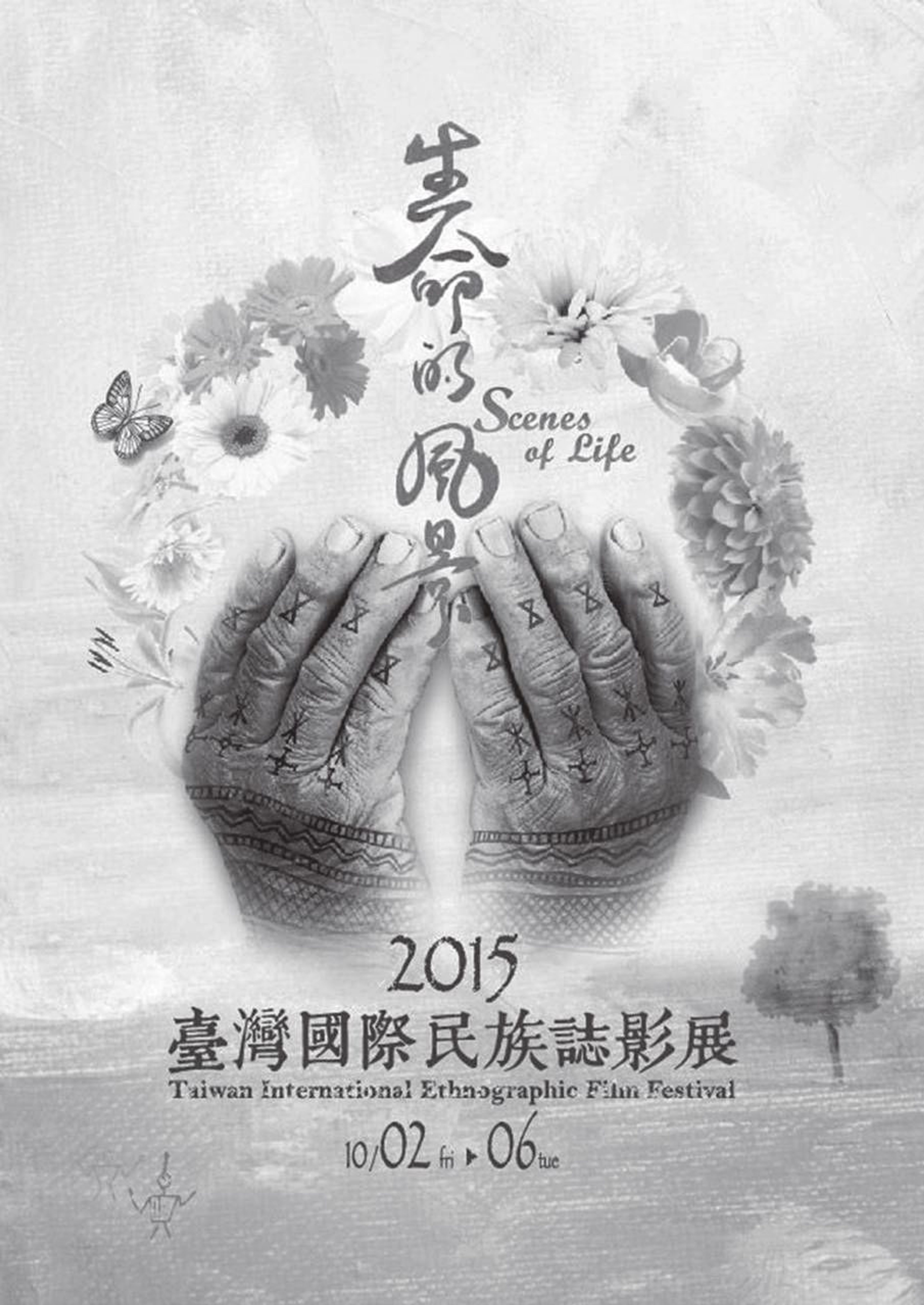

與族群文化交織的生命故事

胡台麗 | 中央研究院民族學研究所 所長、臺灣國際民族誌影展 主席

2001年創立,每兩年舉辦一次的臺灣國際民族誌影展,2015年進入第八屆, 已累積了不少屬於它自己的生命故事。在 「生命的風景」主題下,今年影展凸顯傳記民族誌 (ethnobiography )影片。開創這個片類的阿根廷導演Jorge Prelorán已於2009 年辭世,我們將他列為本屆主題導演之一,也是影展第一次以南美洲出身的導演作為主題導演。我們很榮幸地邀請到發行 Jorge Prelorán影片的美國「紀錄片教育資源機構」 (Documentary Educational Resources ) 的執行長 (Executive Director )也是人類學者Alice Apley來臺介紹Jorge Prelorán攝製的以阿根廷安地斯高原 (Andean plateau of Argentina )的木刻家和畫家Hermogenes Cayo 為主角的經典影片「映像者」 ("The Image Man" 1970 ),以及Jorge Prelorán和他的人類學家妻子Mabel Prelorán合力攝製的以厄瓜多原住民女子Zulay為主角的「面向21世紀的朱蕾」 ("Zulay, Facing the 21st Century" 1989 )。另一位主題導演是臺灣的湯湘竹。影展介紹他攝製的兩部與臺灣原住民相關的影片:以雅美/達悟族男子馬目諾為主角的「海有多深」 (1999 ),和以 1930年��慘烈的「霧社事件」後存活的賽德克族後裔為主要拍攝對象的「餘生——賽德克·巴萊」 (2012)。

與劇情片掛勾成為本屆影展的一個特色。兩位主題導演都有攝製劇情片的經驗。湯湘竹導演同時是知名的劇情片錄音師,「餘生——賽德克‧巴萊」是他參與拍攝的劇情片「賽德克‧巴萊」 (在臺灣創下8.8億票房 )的姊妹片。兩位主題導演的紀錄片都流露劇情片的風格。另外,韓國導演朴贊京 (Park Chan-Kyong )拍攝的敘述韓國國寶級巫師金艮花 (Kim Keum-hwa )一生的影片「萬神」 ("MANSHIN" ),在韓國是以劇情片在商業戲院上映的劇情紀錄 (docudrama )。 除了有Kim Keum-hwa本人在影片中現身, 還有劇情片演員金賽綸 (Kim Sae-ron )柳賢靜、文素利等飾演不同生命階段的Kim Keum-hwa。朴贊京導演會來臺親自介紹這部影片。

一如以往,臺灣國際民族誌影展給予臺灣原住民導演特別的聚焦。閉幕片之一的「那一片無垠的湛藍海洋」是阿美族的喇外・達賴的作品,以他長年在漁船工作的父親為探索重心,體會原住民在海洋和在大社會中生存的處境。留著太魯閣族和漢人混合血液的年輕導演蘇弘恩則以 「靈山」一片嶄露頭角。鏡頭隨著在山上狩獵的外公移動,對臺灣原住民的歷史和身份有許多反思。這次影展入選的臺灣影片還有一部以布農族孩童教育為題材的影片「古諾楓之歌」 (萬蓓琪、王盈舜); 兩部與客家族群相關的傳記民族誌影片:描繪著名小說家鍾肇政的「鍾肇政」 (鍾順隆),和著名攝影家鄧南光的「南光的眼睛」 (曹文傑);一部紀錄閩南族群漁村廟宇祭典活動的影片「魯笠」 (陳武男)。這6部臺灣導演拍攝的��影片再加上湯湘竹攝製的2部影片,展現了個人的生命在臺灣不同族群文化中的面貌。

在臺東大學任教的蔡政良老師和導演擔任最近三屆臺灣國際民族誌影展的策展人。面對今年徵選時湧入的700多部影片,他請工作人員動員了許多審片者, 而他本人則是看片最多的人。他再將審慎評選出的35部影片分成七個單元 (除了兩位主題導演各佔一個單元,入選的「生命的風景」主題類影片按地域區分為「臺灣」、「亞洲」、「世界」三個單元;入選的不限主題的「新視界」影片分為「變與不變」、「抵抗與和解」兩個單元), 邀請專家撰寫導讀。我看完收在這本影展特刊中的七個單元介紹文字後,非常感動。不同的撰文者將每個單元的影片作了精闢的歸類、解說和分析,讓看片者更容易進入這些影片的裡層,獲得「民族誌影片」對議題的思考觀點與分析視角。

本屆影展入選影片涵蓋了以亞洲、 非洲、美洲為題材的影片,地域分佈相當廣。美洲方面有4部影片:除了前述由主題導演Jorge Prelorán在南美洲阿根廷攝製的 「映像者」 ("The Image Man")和在厄瓜多攝製的「面向21世紀的朱蕾」 ("Zulay. Facing the 21st Century"),另有Adam Isenberg在中美洲尼加拉瓜拍攝的關於聲啞人學習手語的故事「無語的生活」 (A Life Without Words);還有Linda Ainouche 在北美洲牙買加拍攝的「雷鬼頭的故事」 (Dreadlocks Story)。

非洲方面破記錄地有6部影片入選:John Slattery在西北非摩洛哥拍攝的 「卡薩布蘭加我的愛」 (Casablanca Mon Amour) Jessica Vale在西非賴比瑞亞首都拍攝的女孩被強暴引起併發症的故事 「那脆弱的生命」 (Small Small Thing: The Olivia Zinnah Story): lara Lee於非洲西北部西撒哈拉拍攝的「那些在西薩哈拉等待的日子」 (Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara),敘述行動主義者以非暴力歌唱等方式對抗摩洛哥當局的軍隊統治,並要求自由公投; Angelos Rallis 和 Hans Ulrich在中非洲盧安達攝製的「愛恨交織之地」 (A Place for Everyone),探討大屠殺二十年後當地敵對族群和解的可能; ErissKhajira於東非自身的成長地大垃圾場拍攝的「垃圾堆中的夢想」 (Dusty Bin Dreams) NantenainaLova 在非洲東南印度洋中自己的家鄉馬達加斯加島拍攝了「馬拉加西人的玩意兒」 (AdyGasy: The Malagasy Way),幽默地展現馬拉加西人獨特的技藝。

亞洲方面今年入選的影片特別多, 成為影展的一大特色。中國有3部影片入選:資深紀錄片導演季丹在西藏拍攝的「貢布的幸福生活」 (Gongpo"s Happy Life)已是中國紀錄片中的經典作品;近年在國際紀錄片影展中屢獲大獎的顧桃導演繼2013年的「敖鲁古雅・敖鲁古雅」 (Aoluguya Aoluguya),又有一部以內蒙鄂倫春族狩獵生活急遽變遷為題材的新作「烏魯布鐵」 (Lost Mountain)入選; 人類學者吳喬在雲南花腰傣族社區拍攝的「難產的社頭:一個花腰傣社區的信仰與文化變遷」 (Stillbirth of The Commune-Head: The Social Change on Beliefs in a Floral-belt Dai Community),在堅實的田野基礎上生動地展現文化變遷中的困境。東北亞、 東亞方面有Lauren Knapp在外蒙古拍攝的 「烏蘭巴托的搖滾現場」 (Live From UB), 透過搖滾樂創作尋找文化認同;韓國導演 Park Chan-kyong拍攝的巫師傳記片「萬神」 (MANSHIN); Ian Thomas Ashg攝製的以一位日本癌末婦女為主角的「-1287」。

東南亞方面有5部影片入選:人類學者Robert Lemelson拍攝的描述峇里島一夫多妻家庭的影片「苦澀的蜂蜜」 (Bitter Honey ) Ascan Breuer以印尼選舉為題材的 「紊亂雅加達」 (Jakarta Disorder ) : Raphael Barth拍攝印度洋中Nicobars群島年輕人海嘯後所面對的處境的影片「海嘯餘生」 ("Aftermath The Second Flood" );義大利導演Leonardo Cinieri Lombroso攝製的關於東南亞影片特色的「破曉之聲」 ("Southeast Asian Cinema When the Rooster Crows" );緬甸導演Soe Moe Aung描繪緬甸一位才藝雙全者的影片「無所不能」 ("A Man for All Seasons" )。

南亞方面有2部印度片入選:印度導演DakxinkumarBajrange攝製的「山達拉娜的變遷」 ("Sundarana" ),呈現留居村落年輕人找新娘的艱辛; Elayne McCabe攝製了透過喀什米爾藝術家的創作對政治和社會現狀提供反思的影片「喀什米爾的藝術家」 ("Kasheer" )。中亞方面有1部影片入選: Christophe Rolin和 Marc Recchia導演的影片「吉爾吉斯夜未眠」 ("Sleepless Djigit" ). 還有一部Ryan White拍攝的跨地域、具比較視野的影片「香蕉世界」 ("Mondo香蕉”)。

西亞 (中東 )方面有兩部精彩的影片:法國籍的以色列女導演Tamara Erde拍攝的「誰的歷史」 ("This Is My Land" ), 觀察巴勒斯坦和以色列教育體制中的歷史教學。這部影片對臺灣今年爆發的中學課本歷史課綱爭議應有所啟發。另一部以色列導演David Ofek攝製的「在信仰與愛情之間」 ("In Between” ),講述家庭中夫妻如何在信仰歧異的狀況下尋求融合之道,是今年影展兩部閉幕片之一。感謝「法國在臺�協會」 (French Office in Taipei )和「駐臺北以色列經濟文化辦事處」 (ISECO )的贊助,讓這兩部片的導演能夠來臺與觀眾交流。

還有一個值得一提的現象是本屆入選影片的導演以美國籍佔最多數 (約10 位 ),臺灣國際民族誌影展因此第一次爭取到美國在臺協會 (American Institute in Taipei )的贊助,促成拍攝第一部作品 「卡薩布蘭加我的愛」 (Casablanca Mon Amour )就獲得許多好評的美國導演John Slattery來臺。當然,我們要感謝文化部、 原住民族委員會、教育部、臺北市文化基金會等單位的經費支持,讓這個苦心、用心經營的影展得以持續下去;也使得與族群文化交織的生命故事能不斷地流傳。

影展時間:2015年10月2日 (五)~10月6日 (二)

放映地點:臺北真善美劇院 (02)2331-2270

(臺北市萬華區漢中街116號7樓)

售票資訊 :兩廳院售票網

臺灣民族誌影像協會提供