In and to the field

關於田野倫理的一點思考

陳昭如|自由撰稿人,台大人類學系畢業、《被遺忘的1979一台灣油症事件30年》作者

對職責真誠,與因害怕不利的後果而真誠,是完全不同的事。就前者而言,我認為這個觀念本身就包含了法則;至於後者,我必須先留心觀察這件事可能牽涉到哪些結果。

—Immanuel Kant

人類學的倫理問題,向來是個被高度重視、也不斷被反省的課題。尤其是研究者是否應與報導人保持距離,在立場上採取絕對的客觀中立?可否隱瞞自己的身分進入田野工作?若是研究結果造成被研究者的傷害時,該怎麽辦?至今仍是個爭議不斷的問題。

2008年春天至2010年春天,我在採訪撰寫《被遺忘的1979一台灣油症事件30年》(註1)的過程中,或因「記者」與「研究者」角色的雷同,上述問題一再自腦海湧現。而那時的我,已離開人�類學(系)快二十年了。

「與毒共存」是臺灣第一部紀錄油症事件的影像紀錄。(蔡崇隆提供)

2008年年初,我因昔日報社同事蔡崇隆的關係(註2),開始對油症事件產生興趣,並著手展開一連串田野調查工作。

發生於1979年的油症(多氯聯苯)事件,是臺灣有史以來受害人數最多的公害事件,起因是彰化油脂公司在製造米糠油的過程中,使用毒性極強的多氯聯苯(PCB,一種類似戴奧辛的毒物)做為熱媒,因管線破裂護多氯聯苯滲入食用的米糠油裡,造成至少兩千人受害。根據研究,多氯聯苯可能導致肝臟、腎臟、心臟、糖尿病、紅斑性狼瘡、子宮癌、乳癌、子宮頸癌等不下數十種病症,許多疾病甚至會延遲至中毒二、三十年後才會發病。只是如此驚人的事實一直被我們所忽視,就連政府相關部門亦置若罔聞。(註3)

事隔三十年,當崇隆與我開始重新挖掘這起被遺忘已久的事件不久,便發現其中存在著諸多離奇而詭異的現象:多數患者有如人間蒸發,無跡可循,公部門也無法掌握其行蹤;非患者的相關人��士(家屬、公務員、醫護人員、律師……)不是死了,不能或不願出面,就是根本忘了(?)自己曾參與其中。最奇怪的是,與事件有關的文書檔案似乎也散失殆盡難以取得,除了見諸媒體的零星報導,及1989年《人間雜誌》的事件十週年專題報導,再也沒有任何持續性的、非醫學性的追蹤與研究。

怎麼會這樣?

若是把鏡頭拉一點,時間拉長一點,從較廣的視野審視整起事件的來龍去脈,就不難理解為何多數人士(尤其是患者)會選擇噤聲不語,沉默至今。

事件發生的時代背景,當然是重要因素。1979年,是台灣政治社會氣壓急驟轉變的一年:從1978年的台美斷交、1979年陸續發生頭示威、美麗島事件,直至1980年的林家血案,在一片風聲鶴唳恐怖肅殺的氛圍中,人們即使明知是因政府未善盡把關之責,讓多氯聯苯非法使用於食品工業才是肇事主因,卻因害怕、恐懼而不敢挺身而出。

此外,政府事前沒有盡到把關的義務,事後的醫療照護又嚴重不足,讓患者求助無門:而官方核發可接受免醫療部份付擔的「油症卡」,常因醫護人員的無知或歧視(像是不知何為「油症卡」而拒收,或懷疑患者「沒有中毒,只是為了看免費的病」、批評他們「疑神疑鬼,生什麽病都懷疑是多氯聯苯」),更是讓患者有如受到二度傷害。久而久之,他們寧可用健保卡就診,至於自己受害的身份,自是不再提了。(註4)

台中惠明學校近兩百人中毒,是受害最集中的地區。(蔡崇隆提供)

油症患者至今仍與毒共存,但無人聞問,處境堪慮。(蔡崇隆提供)

油症患者的自尊心没比別人強,只是不希望被另眼看待。然而任何被視為是神秘的、令人害怕的疾病,常常都會被污名化,全球罕見的油症自然也不例外;而多氯聯苯可能會經由胎盤傳給下一代的事實,更是讓女性患者有若驚弓之鳥,不敢張揚自己的身份。漸漸地,他們發現自己不僅被醫護人員嫌棄,也被親友及同事排斥,彷彿得到的是什麼不名譽的傳染病。因此,他們總是隱藏受害事實,從不輕易向人吐露,即使政府三仍擬定了治療及追蹤計畫,但願意接受訪視的人越來越少,失聯的也越來越多。令人無法置信的是,政府官員官竟然據此振振有詞地表示:多氯聯萃中毒的人,已經都好的差不多了、以衛生單位處理這個事件的情形來看,��實在看不出還能做什麼事。(註5)

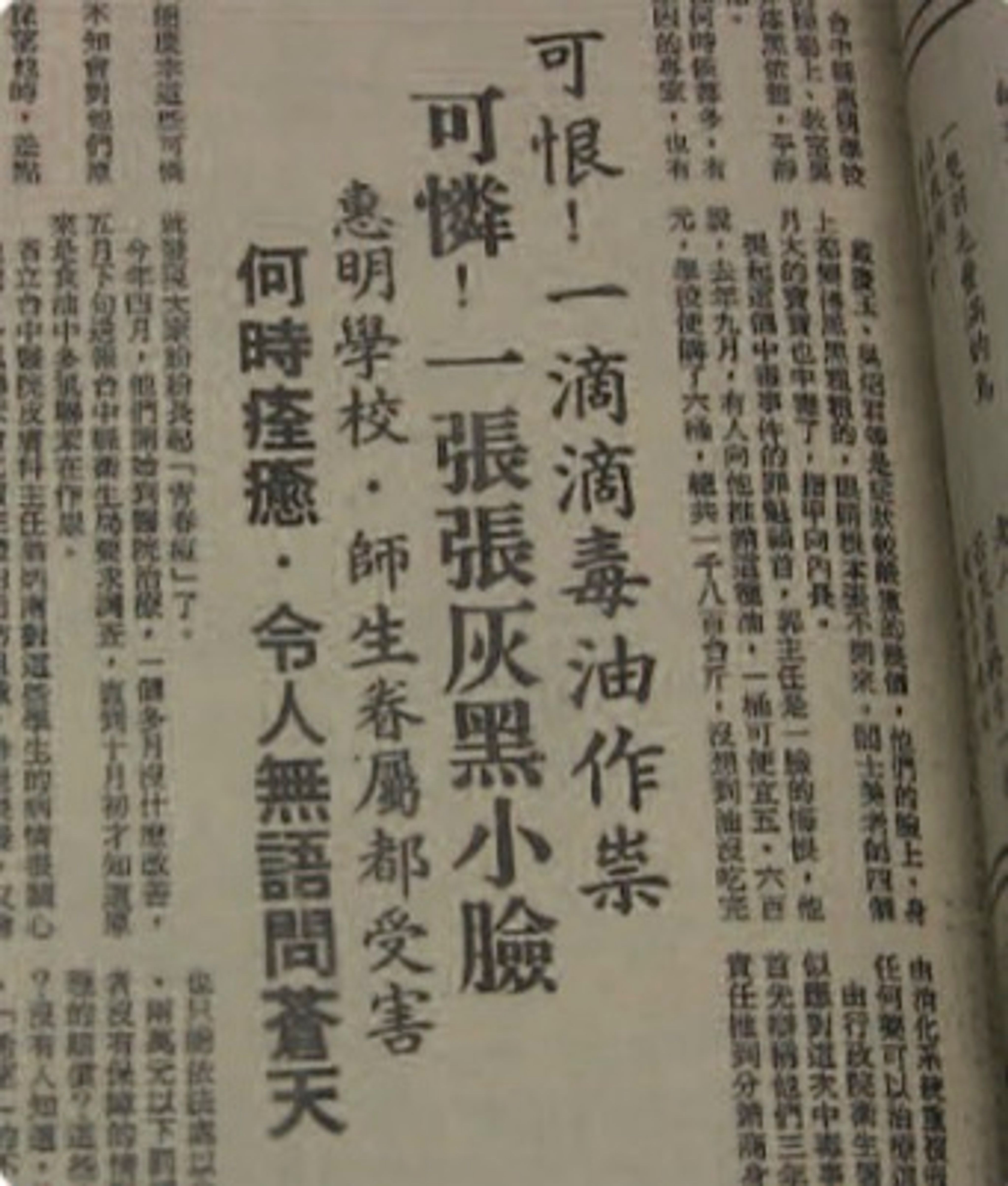

當年新聞媒體的報導,震驚社會。(蔡崇隆提供)

其實,患者不是好的差不多了,而是被人給徹底地遺忘了。

因此在事發三十年後,我要如何從茫茫人海中找到「神隱」於各地的患者?又該如何說服他們接受採訪?當然是難度極高的挑戰。所幸「馬前卒」的崇隆突破萬難,率先找到幾位願意出面的患者開了個頭,再加上有崇隆的背書,他們很快便接納了我,向我訴說因油症而改變的人生。那麽多難以啟齒的傷痛,那麼多難堪無奈的處境,我除了驚訝與憤怒,更多的是心疼。只是那時的我仍視「客觀」「冷靜」為採訪準則,每每聆聽他們訴說悲傷的過往,即使心情起伏震盪,仍得故作鎮靜,不露情緒,就怕自己的情緒會影響訪談內容,或是危及我刻意營造的、與受訪者之間的距離。

隨著訪視經驗與資料收集的累積,對事件始未有了更清晰的輪廓,對於患者的窘境自然越來越能感同深受。某次一位患者回憶彼時中毒孩童痛苦哀嚎的慘狀,忍不住痛哭失聲時,向來故作堅強的我終於紅了眼眶。

「你是這麼多記者當中,唯一一個會掉眼淚的。」他這麼告訴我,語氣裡有意外,也有安慰。

初入媒體界時便有前輩告訴我,就記者專業來說,睜一隻眼閉一隻眼是很重要的,「否則每採訪一則新聞就得牽腸掛肚、痛不欲生,怎麽做下去?」可是這麽多年來,我一直很難以此說服自己:更何況,如果患者的受害是不爭的事實,為何我仍得勉強自己無動於衷?如果公部門的處置確實有明顯疏失,為何我仍得假裝中立,不置一詞?

幾經思考,我決定不再隱藏自己的態度,也不再壓抑自己的感受與情緒,因為我不想只把他們視為「報導人」,更希望能成為協助他們的友人,因為如此,患者也更顧意敞開心房,吐露生命中不為人知的片段。不過,若是訪談內容率涉個人隱私或臧否人事,我定會稍事「過濾」,再將稿件拿給他們過目——因為他們大多沒有受訪經驗,不瞭解白紙黑字可能產成的(負面)效應。我可不希望他們成為外界獵奇、窺視的對象。

尋找受訪患者的過程,大大小小、或軟或硬的釘子,我大概都碰過,在此就不贅述。至於少數順意配合的患者,我從不隱瞞自己的身份及目的,事前也會說明這些訪談將寫成專書,讓他們選擇可以真名或化名出現。有人在採訪時直言不諱,大鳴大放,事後卻因擔憂惹禍上身或親友反對,要求我刪除發言;也有人原先樂意配合,事後卻翻臉不認人。我雖感到不捨與遺憾,但仍願尊重他們的決定。

2011年,台灣油症受害者支持協會與立委合辦「落實油症受害者照顧」公聽會,日本油症支持協會秘音長藤原壽和先生特地來台表示支持。(台灣環境資訊協會彭瑞祥提供)

只是,就算我自以為該注意的都注意了,該把關的一樣也沒漏掉,還是造成了難以彌補的遺憾:有患者因我的造訪引來鄰居側目,他擔憂患者身份因此而曝光,從此嚴詞拒絕我的採訪;也有患者丈夫在妻子受訪後才得知其中毒,隨後便以此為由要求離婚。日後陸陸續續有患者表明不願繼續受訪,或是要我別再「追究」下去。由此可見,即使事隔多年,油症污名化的問題依然有如夢魘般糾纏著他們,不曾消失。

原先我一直以為,書寫是為了讓「事實」公諸於世,讓「正義」得到伸張。我想方設法拼湊已知的吉光片羽,努力說服患者願意出面,為爭取自己的權益挺身而出。但若只是為了「我的書」,進而影響或犧牲了他們平靜無波的生活,執意這麼做下去,究竟是對是錯?為此,我一度跌入更深的疑問與迷惑之中。

2009年秋天,油症田野工作告一段落,但我與患者的關係並未因此而結束。該年11月,《油症一與毒共存〉紀錄片的面世,促成「臺灣油症受者支持協會」的成立,我與崇隆均參與其中至今,與一群關懷與支持油症議題的夥伴共同為推動患者權益而努力。2010年底,《被遺忘的1979一台灣油症事件30年》出版,不論其內容好壞,至少,它是臺灣第一部完整紀錄油症事件的專書,也算是我為這群受盡苦難的朋友留下的一點紀錄。(註6)

只是,究竟記者(或研究者)是否永遠該以超然的觀察者自居,在田野中不能涉入任何感情,也不能參與其中?至今,我仍沒有標準答案。

註解:

註1:《被遺忘的1979一台灣油症事件30年〉,同喜文化,2010。

註2:蔡崇隆《油症一與毒共存》是首部追蹤油症事件的影像紀錄。筆者應蔡導之邀進行採訪後有感於事件的複雜性,決定另行撰寫專書。

註3:多氯聯苯進入體內後因「腸肝循環」之故,毒素不能完全排出體外,且長期累積會造成氣瘥瘡、糖尿病、紅斑性狼瘡及各種癌症等百餘種病症,但至今醫學界仍無有效對治方法,可說是種不治之症。

註4:目前國健局對患��者的照護,僅有定期免費簡易健檢、補助健保門診及開刀住院費用。至於油症卡的問題,衛生署至2010年才同意在患者健保卡上加註,從此無須再使用油症卡。

註5:衛生署長許子秋的發言。見1982/2/22聯合報

註6:這起公害到底誰該扛下責任?是製造毒油的工廠負責人?販賣毒油的經銷商?還是怠忽職守的政府某個部門?就我看來,就算找出「罪魁禍首」,他(們)願意負責?又能負什麼責?因此我未積極追查這條線索,而是把心思花在描繪患者生命史。有關該書之寫作立場,請參見拙作P.286~287。