三一八運動中的組織邏輯

陳韋辰 | 國立政治大學民族學系碩士班、黑色島國青年陣線

三一八是一場太過倉促的社會運動。對運動本身而言,三一八是由一連串意外所組成的事件。比方說,三月十八日當天,在濟南路「守護民主之夜」晚會上,沒有任何一個運動者想的到真的有辦法衝進立法院;衝進立法院後,幾乎所有人都篤定日出前會被警察暴力清場,誰也沒預料到能夠佔領議場廿十三天;更沒人預想的到,這場佔領行動能夠引起蜂擁而至的關注,掀起如此碩大的社會動能, 甚至讓「社會運動」一時之間「蔚為風潮」,帶起「後三一八」時期的來臨。

三一八運動掀起遍地烽火。從參與人數、投入資源、社會動員來看,三一八運動對台灣而言,確實是一場史無前例的社會運動。過去幾年來,人民對於政府感到不滿,以及對貧富懸殊、分配不均、 財團治國......的怨念積累,砌成一堵壓力。 三一八運動正好替這樣的壓力開了宣洩的缺口,社會大眾,甚至是既有的運動團體,莫不投以龐大期待、能量和資源,寄望這場運動能夠徹底改變台灣社會的結構性問題。

身為一個運動者,我必須承認,沒有人做好足夠的準備來面對這一連串倉促的意外,以及如此巨大的的政治能量。論述方面,既有的論述在內容與層次上皆缺乏足以解決政治結構問題,或面對全球新自由主義衝擊的解析與洞見;動能方面,也沒有人有辦法迅速建立足以與這等規模的政治能量抗衡的組織系統;心態方面,運動者們甚至可能沒有做好承擔一切政治後果的準備。縱使如此,三一八運動仍然是相當重要的事件,它像一陣海嘯,把深藏的不安、焦躁給捲了出來,把更多的人捲了進來,也改變了既有的組織關係。它是一股我們想躲,卻必須面對的歷史洪流。

身為一個人類學徒,我主要關注的是在三一八運動中相當關鍵的組織動力——也就是群體間的政治角力,以及背後的組織運作邏輯。

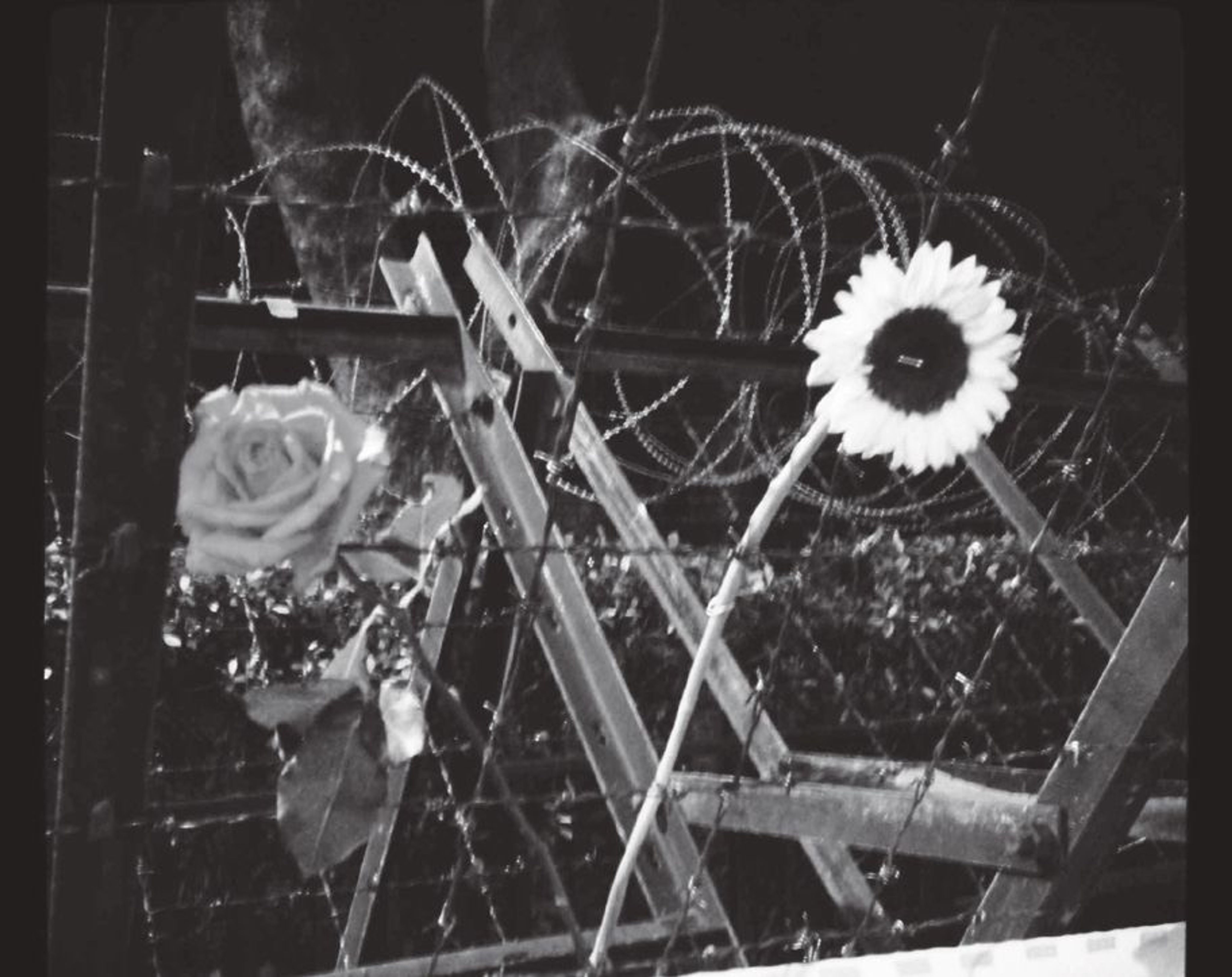

徐立真攝

三一八的主要「運動場」由幾個空間組成:中山南路、青島東路、鎮江街、濟南路、林森南路八巷、青島東路立法院區,以及議場建築:在議場建築內,又因空間上的隔間,可以大致上分為幾個空間:議場一樓,二樓、天台...等,在三一八期間,這些空間佈滿著運動參與者,這些參與者是主導運動決策圈中的 「決策者」,維繫運動的「組織者」,衝奕行動的「行動者」,運作某種功能的 「工作人員」(處理衝突現場與維護秩序的「糾察」[1],處理各類物資的「物資組」,處理各類雜務的「志工」,待命轉播的「新聞媒體」......),參與靜坐的「聲报者」、「守備者」,或者是周圍活動的 「參與者」......等。

運動參與者們,除了既有的社會運動團體之外,有些是自發性前往,有些是被朋友帶來,也有些是因為工作(新聞媒體、器材廠商,醫護人員、律師、學術研究者......)需要而前往現場。運動參與者的身分屬性並不是如此地涇渭分明,而是具有相當程度的流動性,比方說,許多聲援者,參與者,可能因為工作崗位缺乏人手,轉而成為工作人員。「糾察」、「物資」大多屬於此類流動;他們也有可能進入組織成為「組織者」,或者進入議場的分工體系中成為「決策者」。

三一八夜晚至三一九凌晨,立法院外聚集了來自各處的聲援者。(徐立真攝)

除了「決策者」的決策圈與其他參與者之間的邊界較為明確之外,這個運動體系的結構並不是非常的穩固。因為這並非在佔領行動前就規劃好的系統,而是在運動過程中逐漸形成的分層結構,因此結構之間的關係是相當鬆散的,這樣的運動體系也並非均質地分布在運動的空間之中。 整體來說,「運動場」上的群體結構相當紊亂,資訊流動、權力分布、勢力範圍也相當的不明,複雜,在三一八運動期間的青島東路上,存在著許多不同且混亂的指揮系統,彼時的我們,都把這樣的現象當成某種場邊八卦,作為處理例行工作與政治回應之外的娛樂消遣,然而,這樣的說法正映證了上述的複雜狀況,顯示外場糾察,物資體系的紊亂,也顯示了運動體系的鬆散與多元。

在三一八運動期間的運動系統,事實上是更為複雜的。報導人K是在三月十九日的凌晨,知道我們佔領議場後,前來場外聲援的學生;當立法院區青島東路門戶大開後,在院區內也形成一個小型的糾察體系,K亦是其中一員,K表示,許多既有指揮體系的說法,都未把他們這個院區內的糾察體系列入其中,因此實際上,光是青島東路的系統,就比我們所知道得更為複雜,系統的多元與紊亂,確實是我們在實務上所遭遇的困難,運動期間,我也數次擔任青島東路指揮中心的指揮,在指揮的時候,一個重要的工作是透過現場糾察體系以確認四周狀況,青島東路上雖然佈滿「糾察」、「物資」,但我們幾乎沒有辦法知道這些人員到底是屬於甚麼體系,因此也沒有辦法運用既有的體系來拿握現場狀況,只能從青島東路指揮中心調派人手。

問題的癥結點,是來自於「糾察」, 「物資」的流動性,這個流動性取決於時間,三一八運動是一場長期佔領運動,各個崗位的工作有輪班休息,或者必須離開的需求,在這樣的情況下,前述的流動就產生了:「糾察」、「物資」會找他認識的人,甚至是在現場靜坐,不認識的聲援者,加入成為新的「糾察」或「物資」。 但是這樣的交接可能是不完全的,新人在尚未建立關係網絡,以及資訊不對等的狀態下加入工作崗位,導致其無法連接既有的指揮系統,也造成運動體系的混亂。 新人被告知要進行某些工作,但卻可能不知道發生問題時該向哪回報,出了事情該向誰負責,有困擾時該找誰請益......,只知道「我應該要在這個崗位進行這樣的工作」,許多「糾察」便按這這樣的模式再生產,逐漸形成指揮體系紊亂的局勢。

會形成這樣的狀況,也是一個歷史性的結果,在佔領的第一晚,所謂「有經驗的運動者,組織者,行動者」幾乎都衝入了議場內,場外迅速聚集而來的參與者們難以被有效地組織起來,也因此沒有辦法形成一個有效整合的運動體系,運動第二天。「社科院系統」終於開始組織起來並試圖統合青島東路上的混亂,可惜為時已晚。「社科院系統」並沒有辦法滲入這些自我成形,已經開始再生產的既有系統之中,也無法架構起既能充分溝通,又有決策效率的指揮系統,這些系統再生產出來的個體,幾乎都相信他們是「議場一外場」架構體系下的其中一員,然而,在空間分割、資訊不對等與體系紊亂的狀況之下。「議場一外場」這樣的一個架構,實際上並不存在,也難以存在。

至此可以隱約察覺到,議場作為一個運動空間,它在這場��運動中確實扮演了相當重要的角色,它是佔領運動在空間與政治層次上的起始點,也是運動的決策圈所排有的實質空間,對場外的參與者而言, 議場是一個被神聖化的地方,好像所有的政治事件幾乎都是圍繞著議場而產生;議場所具有的國家體制再現的政治象徵,也讓其空間的神聖性不言而喻,我在場外漫遊、穿梭時,常常可以聽到場外的參與者對「議場內」狀況好奇與猜測的耳語;在擔任指揮時,也時常有人詢問能否進入 「議場內」:「學運領袖」更不諱言, 「議場外」的合法集會之目的是用來保護 「議場內」的非法佔領行動,增添了議場空間的神聖屬性。

我試著分析「議場作為神聖空間」 的幾項要素:(1)孤島效應塑造了「議場內」的神聖空間,使得其空間由於資訊的斷裂,形成一個與議場外「日常空間」隔離的神聖世界:(2)進出的身分「許可」, 進出的人數「管制」、警察與糾察共構的 「防衛」、佔領行動的「非法」,種種劃分機制進一步強化議場的神聖屬性:(3)議場內所受到的高度媒體關注,其在事件中所具有的象徵意義,其在運動過程中所承受的政治壓力,都使得議場內的參與者處於「非日常」的時空狀態。

由於空間分割,資訊不流通,場外體系素亂,決策圈也形成一個極為封閉的體系,在這場運動中,處於「權力核心」的決策圈是相當緊縮的。議場「二樓」[2]發行的《工報》中將決策圈的組織架構,決策中心的聯席會代表清楚公布,包括學生代表19人,NGO代表10人,所謂的「決策圈」又可以進一步區分為三個體系,一是掌握運動代表權,發聲權,決策全權的29人「聯席會」;二是緊急應變時,由NGO�代表與學生代表所組成的「九人小組」[3];三是議場內由場控、物資、秘書、媒體、資訊、糾察等工作體系所組成的「議場幹部」組織。

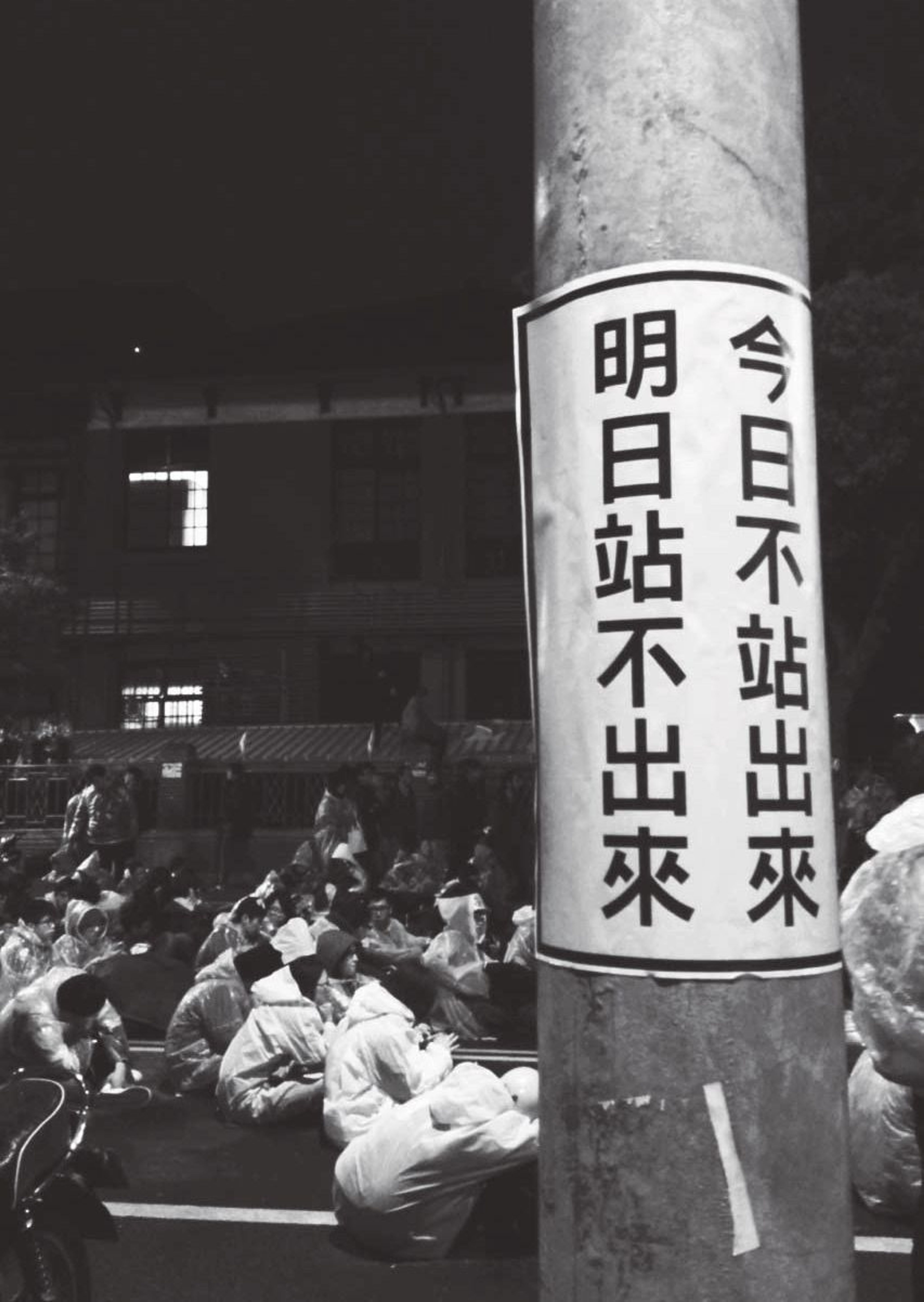

徐立真攝

在議場內部的空間中,也存在資訊不對等,缺乏實質參與的狀況,議場內部的參與者也有身分屬性上的區別,除了「議場幹部」的工作人員、醫師團,律師團, 新聞媒體等工作人員之外,也有一批靜坐的參與者,這也是為什麼需要管控議場人員進出數量的原因,但這些參與者幾乎甚麼事也不能做,只能靜坐;這些參與者鲜少有辦法進入既有的「議場幹部」體系中工作,他們的功能就是守備,用人數來保護議場,以防警方攻堅,議場內的幹部與參與者雖然同處於一個空間,但是彼此之間的參與,資訊卻難以對等,這種無所事事的狀態導致了議場內靜坐者的高流動率。事實上,議場內外不在決策體系或組織體系中的參與者們,幾乎都有這樣的感覺:保衛議場非常重要,我好像必須在這裡待著,但卻甚麼事也不能做,甚麼資訊也不知道;我的意見沒能有效參與,也難以影響決策。

為什麼會形成這樣封閉的組織體�系? 除了空間上的隔離,很大一部分的原因。是非NPO/NGO體系的學生團體,如反媒體巨獸青年聯盟,黑色島國青年陣線... 等,都習慣以社群的機械連帶模式來運作組織。但社群的運作模式,並沒有辦法負荷如三一八運動這般巨大的的政治能量。 畢竟,三一八運動是一個「院線運動」[4]處理這樣一個規模的議題,勢必需要有機連帶的組織運作模式才有可能因應之。 於是,關係的超載,資訊量的溢位,事件的過量...,成為既有團體運作模式無法處理政治能量的實際現象。

既然如此,為什麼既有的社群關係網絡,會成為這場大規模運動中的組織運作邏輯?我認為,在既有的組織運作模式中,除了社群關係網絡之外,缺乏任何有效組織、動員參與者的方法,是主要原因。面對巨大的的政治能量,急促的政治進程,以及外界過多的關注與期待,決策圈希望能夠達到「有效率」的決策,「節省溝通成本」的過程,自然會以過去的社群關係網絡來運作運動體系,而在政府亟欲掌控局勢的狀況下,讓不熟悉的人進入決策圈,決策還沒成形,政府就有機會遇過情蒐來掌握運動的決策,就知道下一步要如何對付運動者。

徐立真攝

資訊的防堵成為群體邊界必須嚴密維護的理由,也正當化決策圈以社群關係網絡來運作的模式,除此之外,決策圈中的參與者很難以組織身分來參與決策,由於政治進程的時間壓力,他們鮮有辦法將事情帶回組織內部進行細緻的討論,時間並不允許他們這樣做,因此,雖然具有組織身分,但是決策圈中的參與者,更多時候都是以個人身分在進行決策的。

當既有的社群運作模式中的關係網絡上升到政治角力的層次時,機械連帶的組織邏輯便成為三一八運動的話語權,詮釋權、代表權等政治資源分配過程中具有主率力量的因素,而在封閉性政治資源的情形下,這樣的組織邏輯更容易造成不平等的權力分配。除此之外,神聖空間的塑立使得議場被神聖化,決策圈的緊縮與封閉也因此被合理化了,於是,在被要求迅速回應政治進程的時間壓力下,三一八運動形成了一個封閉、藥斷、階層化的體系, 一個無法形成有效意見溝通,資訊透明, 民主參與的體系,也是一個難以持續發展的體系。

議場內的階層相當明確,議場外的體系卻相當模糊,這是一個極為有趣的對比,但這並不代表議場外沒有任何秩序存在,讓場外的「秩序」圖像相當明確:規調身體動能與空間動線的「醫療通道」, 複製主流權力與秩序想像的「糾察」...。我們站出來反對國家的秩序體系與權力結構,卻在運動過程中有意識/無意識地複製了相似的秩序體系與權力結構,甚至沒能跨越之,顯示既有社會體制之下的某種秩序/邏輯並不是這麼輕易能夠顛覆的。

這也反映台灣的「民主」尚不成熟。 多數人慣於將決策的權利義務交給他人行使,甚至不加思索地接受既定的秩序,沒有反思秩序形成中的權力關係;對於民主內涵的想像,對於民主政治的想像,對於台灣社會的想像,對於發展的想像...,運動者之間也嚴重缺乏討論,以至於只能將運動的焦點放在「最大公約數」,也就是民主程序的架構之上,無法進入更深刻, 更細緻,更關鍵的論述層次之中。除此之外,每一位運動的參與者和行動者,對於「運動」都有不同的想像,詮釋,實踐,才導致「三一八」期間與「後三一八」時期繽紛多元的群體局勢,我們必須認清:渾沌,紊亂,才是個體一群體互動中的常態。「分進合擊」這種過度天真的團結想像,幾乎掩蓋了每個運動主體對於運動本身的路線,論述、想像,詮釋、實踐....所存在的多元異質性。新聞媒體形容「後三一八」時期團體林立的現象是「學運團體分裂」,事實上,一直都從未有一個將這些團體納入其中的邊界,也一直未有一個有效溝通,整合的體系,我認為運動者不必強求團結的假象,素亂的群體關係,多元的運動想像,歧異的社會實踐,不同的目標與路線,才是「學運團體分裂」背後的「真實」。

對許多「社運案人」而言,三一八運動是一個珍貴的政治啟蒙,是一場集體台灣意識,公民意識的覺醒,讓更多從未注意社會議題的人願意加入行動的行列。 然而,對參與者與運動者而言,封閉的運動體系,排他的決策機制,龐大的政治能量,過多的社會關注所形成的壓力,以及身體所遭遇到的暴力,心靈所受到的創傷等等,這些「運動傷害」都還有待治癒: 而既有運動體系,組織邏輯的問題,也尚待釐清,重整與解決。

身為一個運動者與觀察者,我認為有必要全面檢討反省三一八運動的未竟與不足,必須承認運動過程中的失敗與錯誤。

不能陷入「暫緩了服貿」,「五十萬人上街」的虛幻榮光之中,從而侷限開拓運動與深化論述的可能性,承認社會運動的多元性與歧異性,以及誠實面對運動過程中的權力關係,只是我們必須踏出的第一步罷了。

徐立真攝

註:

- 在我過去的社會運動經驗中,「糾察」的功能主要有三,一是「衝組」,也就是帶頭衝鋒陷陣的人員;二是「維安」,主要是保護參與者,處理衝突,避免其受到警察或其他人士的攻擊;三是「引導」,遊行過程中進行路線指引。在我以往的認知裡,「維持現場秩序」並非社運現場的「糾察」的首要工作。

- 「二樓」是議場二樓的工作人員體系,包含天台,A梯,物��資三個部分。天台指的是東路立法院區內的天台,工作內容主要是協助場外人員從天台進入議場內支援,或確保滋事份子不能從此處強行進入;Α 梯是議場內一樓、二樓的進出樓梯,同樣屬於維安工作;物資主要是向議場一樓調配物資,以及管理物資、環境整潔等工作。

- http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20140403/372549/

- 「院線運動」指的是主打倡議,政策面的社會運動, 如野草莓運動要求修改《集會遊行法》,反媒壟斷運動反對旺中併購案,並要求制訂《反媒體壟斷法》。這類運動主打的是「未來」,意圖透過法律或政策的修正,以防範或改善某些可能發生的事件;在運動策略上,主要跟随着政治進程,特別需要相對等量的政治效應,也因此特別著重在媒體戰、輿論站。 「非院線運動」雖然亦與政府政策相關,但主打的是 「當下」,相較之下有比較明確的受害對象,如關廠工人,國光石化,大埔事件,華隆罷工,華光社區,、紹興社區、士林王家,苑裡反風車,美麗灣,邵族BOT...。.也因此在「非院線運動」中比較有長期耕耘的地方組織,屬性上比起「院線運動」更為草根 。