我為什麼在台灣攻讀人類學博士?一個美籍博士候選人的想法與抉擇

Eveline Bingaman 張慧娜 | 國立清華大學人類學研究所博士候選人

2004年,是我在中國待的第二年。有一天我在杭州接到了一個中國朋友的電話,她剛到澳洲念第二個學士,她說: 「哎呀,慧娜,我今天上了第一天的課, 整堂課兩小時下來,我只聽懂了兩句話, 其中一句還是『各位同學早』!」

過了兩年,當我決定要從學習中文, 更進一步地開始用中文學習我的興趣時, 我想到了她。我想,幾十年來,每年都有幾千幾萬個母語是華語的人前往英語系國家學習,他們都能撐了過來,達成他們的目標。而我那時已經在中文環境裡生活了四年。該是向我的目標努力的時候了,如果不進一步學習我的興趣,那麼我乾脆回家好了。

於是我就來到了臺灣。

我總是被問到,為什麼選擇臺灣?尤其是因為我研究的是西南中國,更叫人疑惑。我只能說,那是因緣際會的結果。當我決定我想要進修人類學時��,我已經很清楚我所要研究的對象,是一群與世隔絕深居在四川省山區的納西族。我想要知道他們為什麼還是那麼貧窮?「發展」對他們及他們的文化而言有什麼樣的意涵?

我聯絡了一些美國的大學,但它們似乎都各自有一些原因,使得就讀他們學校的學生,在中國西南地區做研究十分困難,甚至不太可能。我也聯絡了一些大學時期,在中國時認識的美國朋友,他們在回到美國後繼續念了碩士或博士,並跟我分享了一些他們跟「制度」摩擦上的挫折。美國的中國研究顯然需要更多研究者投注心力,但是基本上以美國為中心的研究氣氛,使美國的中國研究被邊緣化。 中國研究顯然需要更多研究者投注心力, 但是基本上其專注內視的研究氣氛,使其被邊緣化。我有一個讀美國研究西南中國的重鎮大學人類學博士的朋友,她說: 「要能回到中國之前,我得闖過許多『關卡』,得應付很多和我想做的毫無關連的事」。因此,我開始強烈懷疑美國的大學能幫助我達到我想要去的地方。

除此之外,我也很清楚的知道,要成為一位中國研究的學者,尤其是一名研究中國的人類學家,所需要的中文程度之高,恐怕是在美國難以達到的。當時一位做納西研究的美國人類學家建議我考慮到臺灣讀人類學,他說台灣有紮實的碩士訓練、豐富的研究資源、良好的學術環境, 尤其是語言環境。這個建議讓我開始對到臺灣產生很高的興趣。在2005年我從杭州到臺灣的清華大學拜訪之後,我便下定到台灣讀書的決心。

但我沒有預期到這個決定,會受到東西方學者雙方一致的質疑,有時甚至是被徹底的反對。當我來到臺灣之後,我才了解我違反了數十年來的慣例,我作為一個美國人到亞洲接受高等教育,而幾十年來亞洲人的理想教育是在大學畢業後到美國進修。似乎沒有人了解這樣的轉變不但有可能,更對中國學術界有其必要性。

數十年來,臺灣人有機會到一個陌生的學術環境,接受人類學的知識和田野方法的訓練。我毫不懷疑是這樣的訓練造就了他們高品質的人類學研究。作為一個想要藉由人類學的視角研究中國的美國人, 我也想要有相同的機會。我不想要在我的學術生涯中大部分的時間都得遠離亞洲, 尤其是因為作為一個人類學家,學術成就的衡量標準取決於對田野地的熟悉程度。

我在臺灣找到了東西方的平衡,距離中國遠得足以從適當的客觀角度來學習理論,同時也近得足以維繫我和田野地的關係,並能讓我專注於研究上,而不需要面對太多不必要的「關卡」。最棒的是其語言環境,雖然學習中文是條漫漫長路充滿了無止盡的掙扎,不過,我可以很有自信的說,我現在可以聽三小時用中文的課, 理解得遠比「各位同學早」來得多。

我也很有信心,國立清華大學人類學研究所提供的是非常優良的教育。我曾代表臺灣參加哥倫比亞大學及哈佛大學的學生會議,也參加了在臺灣及日本舉辦的國際會議。我不但不覺得自己在狀況外或不如人,反而覺得我在臺灣的訓練不止被認可,還為我帶來優勢,甚至是被同儕欽佩的。我也意識到,我逆著潮流前進著。當我參加在哈佛舉辦的亞洲研究會議時名主辦的學生問了一個讓我印象深刻的問題。他聽了我對麗江納西族研究的報��告, 在茶點時間閒聊之際,他問我:「所以你去過麗江嗎?」當下我真是被打敗了。 這個問題提醒了我學術界的期待和標準依舊存有偏見,並且有(對我來說)令人無法接受的扭曲。即使二十世紀初,坐在家中扶手椅上的人類學家曾有過許多偉大的發現,可是到了二十一世紀,做為人類學者,如果我從未親眼目睹納西人的生活, 那我對納西族族群建構的論點能有幾分正當性呢?原諒我對以高品質教育聞名全球的學術機構的學生,原本有更高的期許。

但或許我不該如此驚訝,畢竟像如此龐大學術機構,總是需要更多的時間來改變。薩伊德和沃爾夫或許成功的改變學術界所生產的知識,但是要改變機構本身還需要長遠的努力。不過,一切正在改變, 而我很榮幸能參與其中。

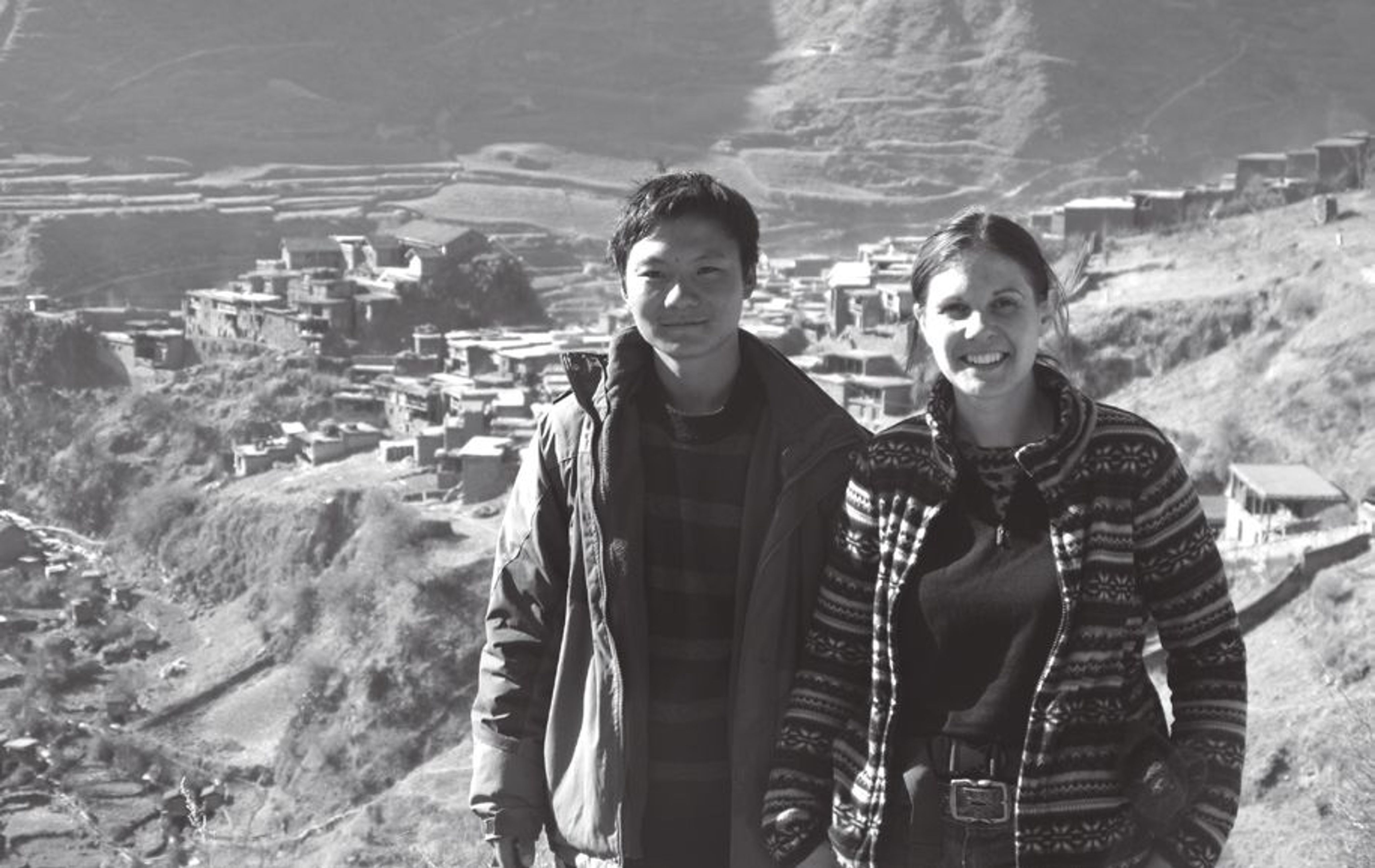

張慧娜與田野助手李建松(俄亞大村,2013年1月)