「發現」田野中的婦女組織[1]

羅素玫|國立臺灣大學人類學系

R‧かな提供。

從writing culture到womenwriting culture:理論上是這麼說,實際上的呢?

《傷心人類學》的作者Ruth Behar與Deborah Gordon等學者共同編寫了一本關於女性書寫民族誌的書籍Women Writing Culture(1995),將她們的老師輩們在Writing Culture: The Poetics and the Politics of Ethnography(1986)[2]這本書中,對於民族誌撰寫裡所隱含的權力與政治關係,延伸至性別研究的理論與民族誌書寫之間的關係。我在此研究中衍伸上述作者們從writing culture到women writing culture的意義,來談我怎麼開始在田野中「自覺」到,我是一個女性田野參與者這件事。

為什麼要用「自覺」與「發現」來形容,我開始進行年齡組織裡的婦女組的研究呢?事實上是因為,在豐年祭的田野現場,我是不斷地被提醒和被催促去參與女性的活動。在1998年我第一次參加阿美族都蘭部落的豐年祭(Kiluma'an)時,由於我已經提前做過儀式內容的訪談準備,因此我打算以參與和我自己年齡相仿的年齡組織作為觀察的重點。在事前的文獻閱讀上和訪談過程都已經知道,阿美族的年齡組織是以男性為成員的,女性是在結婚後才跟著先生去參加他的年齡組織。但這樣的觀念在我實際進行參與觀察的過程中,產生了幾次性別文化邊界的碰撞,也啟動我對於阿美族文化中的性別意識的感受,和重新促使我進一步檢視性別概念與社會關係及儀式分工的關聯。

就在這一年參加都蘭的豐年祭時,有一天一大早我穿好傳統服,準備由家中出門去集合的時候,被我的ina(我的阿美族媽媽)和在她屋子裡聊天的老人家叫住,ina幫我拉拉穿得不夠標準的傳統服,調整一下裙子和腰帶的位置,同時問我要去哪裡?我說要去集合,老人家們問在哪裡集合?我回答說:「在我們kaput(年齡組)那裡。」我的回答引起了一屋子老人的哄堂大笑,他們糾正我說:「妳都還沒有結婚,怎麼會有你的kaput呢?」接下來走出門的時候也被特別交待,妳現在是到同年紀的年齡組那邊去作客,要留意禮貌。這樣的觀念仍普遍的存在部落老人家的觀念中,我就實際參與到年齡組內的朋友的女友,在年齡組聚會的地方被未來的婆婆狠狠地叫走的一幕,因為老人家非常介意沒有結婚的女性參與男性的年齡組織,認為那是很丟臉的事,即使在1998年都已經有被部落認定的由女性組成的婦女組(militepuray)與小姐組(kaying)的活動了。當然這兩種類型的參與和上述的未婚女性個人參加年齡組織活動的行為意義是不一樣的。

都蘭婦女組militepuray於豐年祭期間進行的舞蹈儀式(黃郁倫提供)。

Women study women, why not?民族誌資料建構與研究問題的建立

我與都蘭婦女組的接觸就開始於這一年田野的經驗,在那之前從已有的阿美族研究文獻中,從未看到過任何有關年齡組織中的婦女組的紀錄,更遑論其組織形式與意義的探討。當時在部落中一位男性的文史工作者熱心地推薦我,豐年祭活動的第二天有男性與女性分開進行的活動,既然我是女性,因此他積極地建議我應該去觀察女性的活動,然而我卻一直看著他留在豐年祭的主要祭場,即青年階層的年齡組織繼續進行舞蹈的代表男子集會所(sfi)的活動中心前。

當下我其實是非常地疑惑,既然過去所有的文獻紀錄都清楚地告訴我們,阿美族的豐年祭是以男性為主的儀式,為何我要離開這個「主要的」儀式場域到另一個場域去進行觀察?但「為何女性必須在豐年祭期間有一個分開的活動進行」這件事又讓我認為應該是有意義的,雖然在過去的民族誌紀錄觀點下,女性的活動未必是重要且必須記上一筆的。我當時是帶著這樣的想法和一種懷疑的心情,由豐年祭主要的祭場移動到婦女組集合的地點。

然而這第一次的接觸印象就很深刻,而經過後續的參與觀察和訪談也讓我更明確地認識到,婦女組的活動在豐年祭期間,的確扮演一個不同於男性年齡組織的意義,這可以由儀式前的準備,以及其組名的使用方式和組織活動內容、組織內部的討論與部落會議對於女性組織的規範等等,作更進一步的探討,而女性在此群體組織中的互動,跟豐年祭中其他時刻以男性為核心的活動亦有所不同。但是,在阿美族有關豐年祭的民族誌的文獻紀錄上,為什麼會有這樣子的「空缺」,讓我們看不到女性其實在其中可能有其組織?

這個問題的提出,促使我提醒自己,不只應該要進行一個以女性的民族誌角度研究豐年祭的文本的書寫。因為,雖然在這看似空缺的歷史過程中,紀錄下女性活動的一切雖已經具有相當程度的意義,但倘若我們忽略了女性的活動所具有與另一個性別間的關係的意義脈絡,我們又如何能夠理解在此社會性別分工之下,女性所具有的儀式位置的意義?因此性別關係的理解是重要的,而不只是單獨重視強調女性活動的意義而已。

阿美族的年齡組織masakaputay是臺灣原住民社會中一個很獨特的社會組織型態,而從過去的阿美族研究(陳奇祿1965;陳文德1989;黃宣衛1999)[3]與民族誌調查的紀錄中,年齡組織很清楚地被定位為男性的組織。但我們為何要探討一個阿美族部落社會內的年齡組織的婦女組呢?位於都蘭部落的年齡組織中的婦女組militepuray,其名稱的意涵是來自在豐年祭kiluma’an中「跳舞揚起灰塵」的意思。都蘭婦女組的產生約為距今八十多年前,在1930年代,當時的頭目跟長老們提議,為什麼不讓婦女來跳舞,參與多一點豐年祭的活動,試行之後部落成員也都能接受,因此便成立了都蘭的婦女組。

都蘭阿美族的老年組Ladihif與Lasfi(羅素玫提供)。

青年護衛舞mikudakul(羅素玫提供)。

婦女組的成員需�為年齡組織中的壯年階層mi'inengay成員之配偶,其稱呼與級組均沿襲自其先生的組名與級名。婦女組由所有壯年級的妻子所組成。在現在的豐年祭的第二天與第三天,當所有壯年級與青年級男性成員分別在集會所內與集會所外進行階級傳話與舞蹈時,婦女組有自己的聚會在進行。中午過後,她們的工作是要前去訪問這一天已經不再參與集會所活動的老年級的lasfi級及ladihif級。

婦女組的運作也是由上級與下級的關係構成,就如同男性的年齡組織一樣,但是她們使用的是先生階級的級名與組名。甚至婦女組的組長亦非經由其參與的各組組員所選出,反而是直接由男性年齡組織中最高級的itokalay級的組長的妻子來擔任的。也因為這樣,婦女組制度面的架構也呈現出,女性自己的生理年齡在其所屬的年齡階級中並不重要。我們可以說婦女組的制度面是男性年齡組織的「複製」,但這樣的複製不正呈顯出,兩者所依循的是同一套制度邏輯所建立的,但存在兩者之間的一些差異性也同時表現出,制度中女性「依賴」其先生的階級關係也清楚的呈現在相關的規範之中。

田野與民族誌書寫和研究的選題之間的關係是本研究企圖切入的面向之一,而由民族誌的文本到理論架構的建構則是另一個問題,在這第二個問題上,與其說人類學的研究可能會因為觀察者性別上的差異,而忽略了其他性別在社會文化現象中的邊緣意義,倒不如說,過於忽略不同性別活動之間連結的關係,而採取完全切割開研究者所刻意區分的主體現象與次要現象之間的關連性,即代表我們也同時忽略了這層連結關係之中所具有的脈絡的意義。

所以說,與其提出是因為男性研究者都不觀察女性活動而造成過去研究中女性的「缺席」,不如說是因為研究者往往只看到作為主體的活動——例如被年齡組織就是以男性為核心的活動所吸引,就像我一開始以為的,男子會所前的活動才是理解文化核心的錯覺一樣,但是,侷限於此的觀察的結果,卻可能造成忽略了女性在整體的活動中其實也存在,且被賦予意義的這個層次的問題。

性別會不會影響田野知識的理解嗎?那年齡呢?族裔呢?跨越差異的可能存在嗎?Paulla Ebron和Anna Tsing在上述同書中的In Dialogue? Reading Across Minority Discourses(1995)一文中提出,從已有的來自女性主義人類學理論探討出發,人類學的研究從婦女的研究到性別的研究,再由性別的研究到不同族裔的差異研究,這一經驗的放大與包含的方法性論辯,其實已經企圖將更多有關差異的思考與思辨,實踐在其研究方法論的意義之上(Ebron and Tsing 1995)[4]。

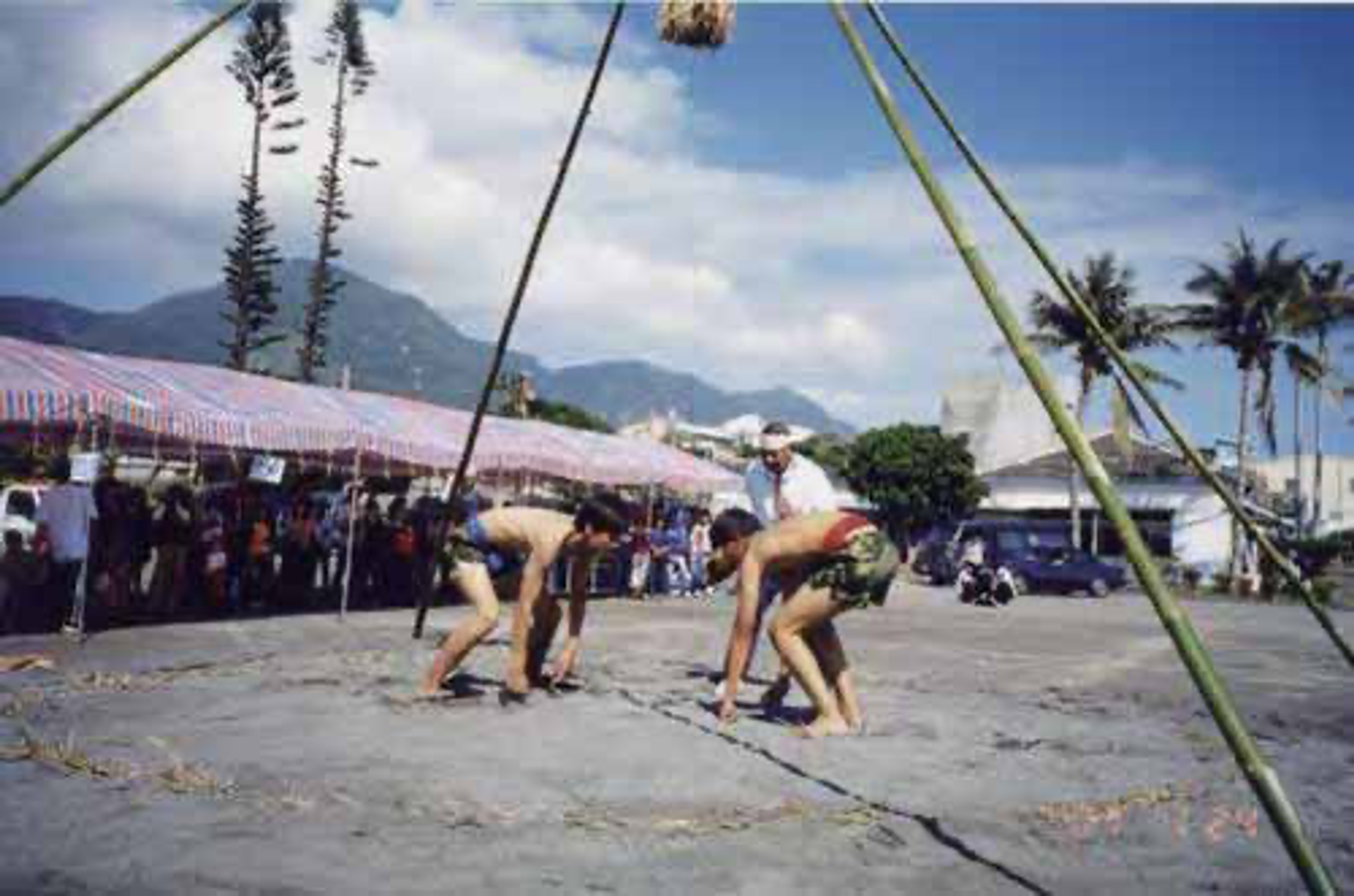

青少年pakarongay進行升級之摔角儀式(羅素玫提供)。

青少年升級時由母親或女性親屬為之進行的著裝禮pakayapay(羅素玫提供)。

註解:

1 本文摘要自羅素玫〈從Writing Culture到Women Writing Culture :「發現」田野中的婦女組織〉。發表於「2011性別與人類學知識研討會」,中央研究院民族學研究所主辦。地點:中央研究院民族學研究所。2011年11月18日至19日。

2 Clifford, James and George Marcus eds., Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press.

3 陳奇祿著,〈台灣土著的年齡組織和會所制度〉,王嵩山譯。刊於《臺灣土著社會文化論文集》,黃應貴主編,頁141-162。臺北:聯經出版事業公司。陳文德,〈胆曼阿美族年齡組制度的研究與意義〉。《中央研究院民族學研究所集刊》,第68期,頁105-144。黃宣衛,《從歲時祭儀看宜灣阿美族傳統社會組織的互補性與閤序性〉。《中央研究院民族學研究所集刊》第67期,頁75-108。黃宣衛,〈一個海岸阿美族村落的時問、歷史與記憶一以年齡組織與異族觀為中心的探討〉。刊於《時間、歷史與記憶》,黃應貴編,頁485-539。台北,南港:中央研究院民族學研究所。

4 Ebron, Paulla and Anna L. Tsing, In Dialogue? Reading Across Minority Discourses. In R. Behar and Deborah A. Gordon eds., Women Writing Culture. Pp.390-411. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.