微,不足道?顯微鏡下的人與植物

李作婷|中央研究院歷史語言研究所國科會博士後研究人員、日本九州大學比較社會文化研究院博士(考古學專攻)

你,沒有好奇過,一個出土的空陶罐裡曾經裝過甚麼?你,沒有想像過,出土的墓葬骨骸曾經穿過甚麼樣的華服?如果今天我們沒挖到埃及金字塔,沒挖出馬王堆,難道,就該放棄這些好奇心嗎?

考古的線索,有時候是微小的,甚至不是肉眼看得見。特別是難以保存的有機質,往往不是碳化嚴重,就是消失了形體。也因此,考古學家會透過土壤分析、殘餘物分析,在顯微鏡下來探尋這些變形,或消失形體的物質存在過的證據。

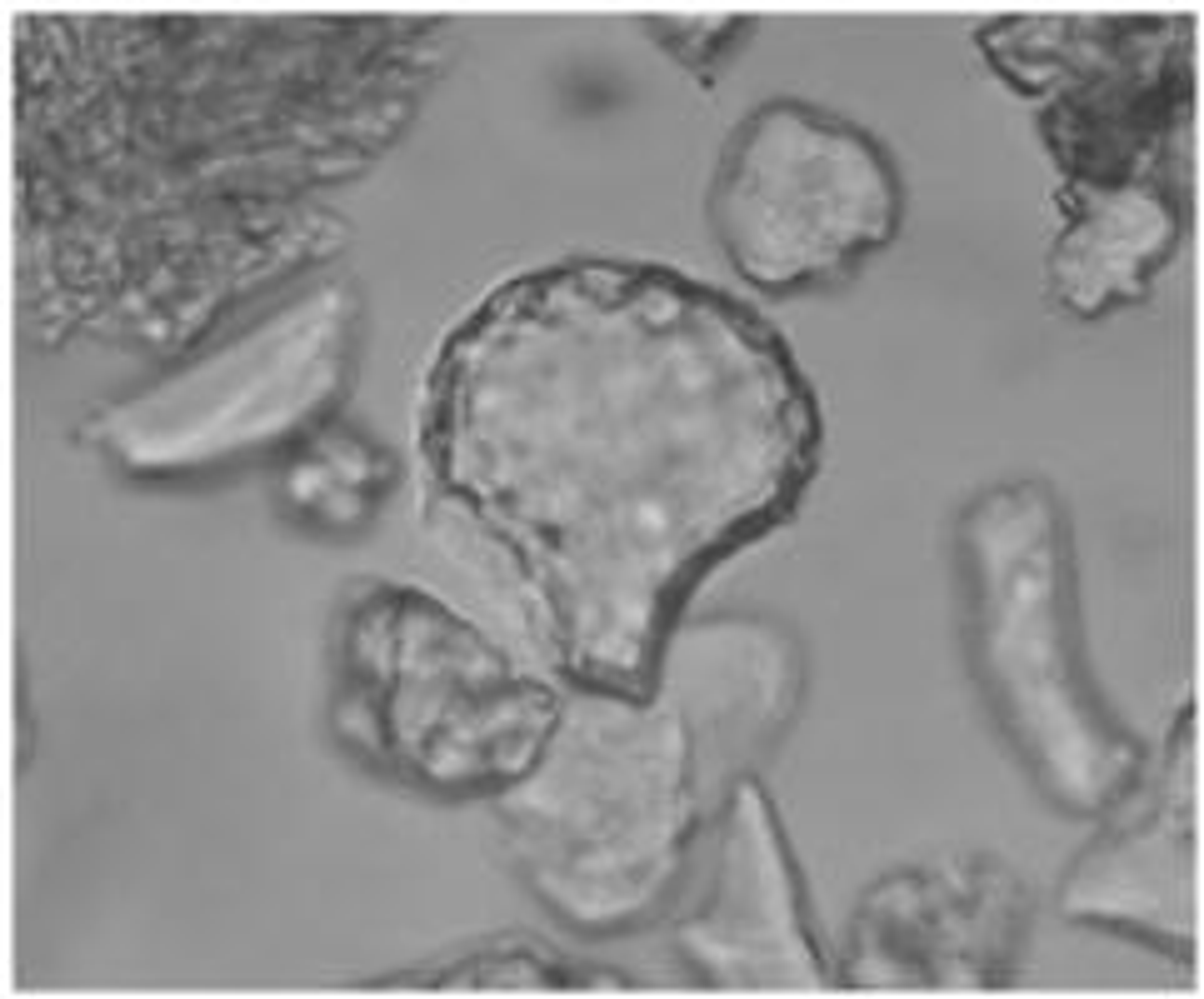

古代的植物,除了可以以碳化物的形態保存下來之外,大多數只能透過礦物化的過程,或特殊的堅硬外殼,殘留下來部分植物的器官或細胞,也就是植物微化石。例如:植物矽酸體、孢粉和澱粉粒等。由於這些植物的器官、細胞微化石的形態變異,同樣具有植物分類學上的意義,因此,可以透過形態學分析,從這些殘留物,了解其來源植物的科、屬或種。植物微化石在穩定沉積的環境下,通常會比有機質的碳化物容易保存下來。而且保存下來的數量比例上、種屬上也會比較豐富。因此考古學家得以獲得更多元的古代植物遺留的資訊。

例如,在墾丁地區鵝鑾鼻公園內的鵝鑾鼻第二史前遺址。考古發掘從未得到過關於史前植物的任何遺留。而豐富的考古資料也顯示出主要是以漁獵為生。然而,透過土壤中植物矽酸體的分析,我們竟然發現到,遺址內其實也散布著栽培稻稻殼。顯示出在這裡,稻米的食用也同樣地重要。其他,關於植物矽酸體研究的實例,也包括在東南中國舊石器時代晚期的洞穴遺址中,發現到豐富的稻屬矽酸體。而這些遺址,都是位在很難保存植物種實碳化物的地區。或是在長江中下游遺址進行的水稻植物矽酸體分布調查,幫助考古學家發現、並確認出史前水田的存在等。另外,史前澱粉粒的研究,除了從石器、陶片上獲得史前澱粉粒樣本,人骨牙結石上萃取出的澱粉粒,也讓考古學家更直接了解史前人食用的植物種類,有小米、麥類、根莖類等。甚至史前麵條是由哪種植物作成的,或是烹煮的方式,澱粉粒的研究也都提供了很多新的研究信息。

也就是說,在知道了遺址內過去曾經存在過哪些植物之後,考古學家可以利用這些資訊,推測史前時代的植被環境,甚至根據這些殘餘物出土的脈絡,進一步推測各種植物利用方式、飲食文化的發展、植物的馴化過程以及農耕的發生與傳播等。也因此,像是考古學上追尋「誰種下第一粒栽培稻」,或是「誰吃了第一顆芋頭」這樣的千古難問,很可能在今後,��都會隨著植物微化石研究的發展,不斷地有推陳出新的研究成果。

另一方面,當然,要搜尋這些微小的遺物,並不容易。重要的是,有系統的事前調查,和計劃性的採樣。這樣的過程,能夠幫助考古學家解釋遺址內發現的植物遺留的意義。因此,我們的工作,往往花比較多的時間在掌握以及記錄樣本的來源與脈絡。至於,精確以及確保避免汙染的採樣和樣本處理過程,則是另一個比較耗時的工作。

最後,好的樣本,幸運的分析結果之外,考古植物遺留的分析結果都必須跟一個好的故事做結合。包括來自民族植物學、民族考古學,甚至是歷史語言學的研究成果。這些其他學科匯集成的資料,幫助植物考古學家建構一個好的故事。就像在台灣,我們有很多關於原住民植物利用的研究記錄,也有許多的史籍文獻記載了早期歷史上的植物種類、栽培與利用方式,可以提供古植物遺留研究方面的想像空間。以及考古學和語言學研究方面,關於古南島語族起源以及遷移的研究成果等等。這些資料,都讓台灣的植物考古學研究,可以放至在一個綜觀東亞,結合古民族起源,文化傳播的視野下,來思考台灣史前栽培作物的起源史,生業形態變遷史,以及社會形態的發展等等問題。

現在,你能了解遺址土壤裡的植物微化石分析,陶器、石器、人骨上的殘餘物分析,除了填滿你對一個空陶罐的想像之外,植物考古學研究的主要目標,可以說都是環繞著探討人與植物關係的發展,對社會與文化所帶來的影響。而要達成這個目標,考古學透過系統的發掘與嚴謹的遺物整理,建構出溝通現代與古代��的平台。而不同的學科,可以在這個平台上,和考古學激盪出各種的精彩對話。考古學家不只是在爬梳遺物的類型,更是客觀說明遺物脈絡,並給予闡釋的文化科學史的研究者。

考古遺址裡,仍然存在許多肉眼看不見的遺留。仍然有許多我們仍未知的研究技術可以在未來抽取出這些細微的資料。保持無限研究可能性的心,對自己、對遺址、對遺物、對不同學科的知識。考古學的「微形」研究也可以很有趣。

鵝鑾鼻第二史前遺址出土史前稻屬矽酸體(李作婷攝,土壤樣本來源:李匡悌)

2006年石橋遺址水稻矽酸體分布調查(左:李作婷,右:宮崎大學農學部宇田津徹朗教授)