你在這裡,因為我在那兒

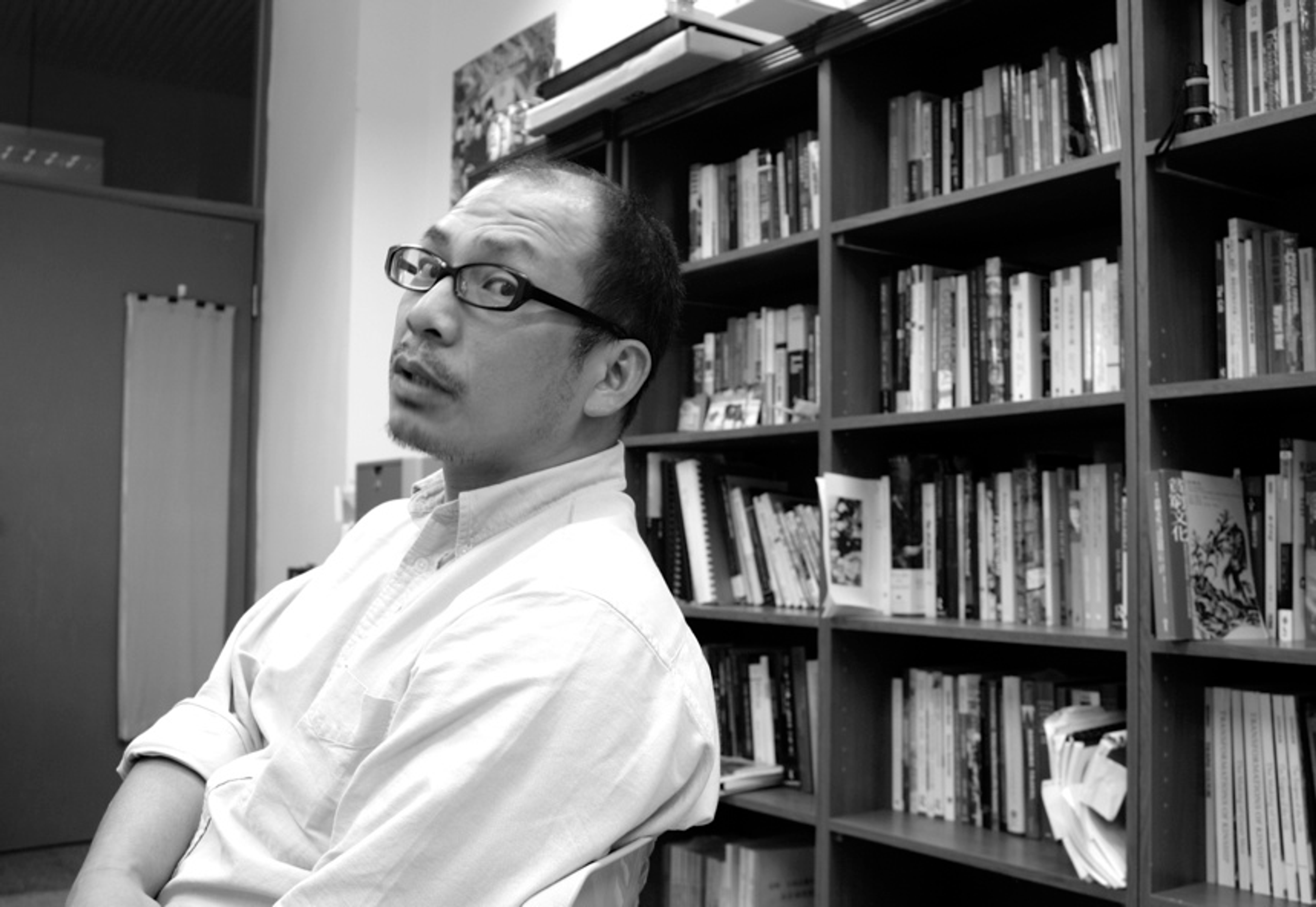

林徐達|國立東華大學族群關係與文化學系主任

回顧2012年,竟是如此忙碌的一年:這邊抗議暫歇,那頭遊行運動又起。即便是邁入新年度,蘇打綠主唱青峰在義大跨年演唱會遭到媒體編輯剪接消失40秒(QR Code1)、101大樓對於「輻射人」的數位塗鴉擬採法律途徑、NoamChomsky舉牌「反媒體壟斷、拒絕中國黑手、捍衛新聞自由」的後續回應,遭媒體誤導式翻譯(QR Code2),或是至今仍持續延燒的「反核公投」議題。在一種「咽不下這口氣」的情緒下,我作為主編決定臨時撤下既有安排,改將主題設定為2012年於台灣土地上發生的「反」議題(是的,我確實任性)。從媒體、工作權、土地與環境議題的討論中,最後選定了反土地遷葬、反媒體壟斷、反美麗灣、反勞工剝削與反核等單元。

1980年代反思人類學的話語:「You are here because I was there」陳述了民族誌作者的書寫職權:讀者在自身都會咖啡廳的角落閱讀手上民族誌的奇風異俗,正是人類學家曾經在遙遠野蠻部落裡投入田野工作的證明。但如今諷刺的是,在如此紛忙多事甚至讓我們感到義憤填膺的2012年裡,集結了各行各業(或是各式各樣)的抗議群眾中,那個彰顯在地價值而立志成為人類學家的你究竟在哪兒?用這種認識論的態度來看,我感謝這期三月號的寫手們(以及所有給予意見的朋友),你們的書寫讓這期《人類學視界》可以為2012年的抗爭議題留下紀錄,使我們在一股懊惱自責的情緒中,獲得一些零星的自我安慰。

對我來說,街頭抗議運動始終是一則驚嚇的記憶。我們這一代目睹中美斷交、美麗島事件、黨外運動、戒嚴、三月學運、萬年國會等抗爭衝突。台北車站前大規模的蛇籠拒馬、武裝鎮暴警察手持棍棒整齊劃一地敲擊盾牌的陣仗聲勢,現在回想起當初現場依舊令我害怕。當年「追求民主」的理想和口號彷彿猶言在耳,但奈何20多年過去了,我從一位憤世嫉俗的學生成為大學教授卻仍需走上街頭抗議?這是因為粗糙的決策過程、財團利益的掛鉤,或是顢頇的(地方)政府所致?還是因為出自權力的傲慢、操作式欺瞞,以及對於少數族群文化的輕蔑與汙蔑?都是。於是,我現身在309反核遊行台東場裡。一名學生疑惑我「怎會出現在此場景?」啊!親愛的孩子,你不明白我這一世代所背負的那份必要責任。我們是多麼想要避免當初武裝鎮暴所帶來的絕望與恐懼,我們也想告訴你們街頭運動不再是流血衝突與仇恨,也可以是歡樂和希望。抗議或許需要必要的勇氣,但「抗議」是民主國家公民與生俱來的權力。

在艷陽高照的街道上,在聲嘶力竭的隊伍中,看著熟睡嬰孩的稚嫩臉龐,或是面對彷徨未知的未來,交疊了我們關於這塊土地與生命的所有情緒——期待、憤怒、失望、悲愴、心痛,與堅持。但天知道我們對於未來的企求是何等卑微而渺小;我們甚至對於自己竟是這般容易滿足而感到些許生氣!我們想要的,僅僅只是在深夜溫柔地擁抱身邊的愛人伴隨她的心跳呼吸著,允諾明天就算不會是燦爛陽光起碼也不至於是傾盆大雨的清晨,帶著希望的鄉村雨露氣味,以及一份稀鬆平常的三明治與咖啡,在一種無所事是的處境下看著一隻貓完全不想理你地發呆。確實,我們甚至認為這種慵懶人生一輩子無需過於頻繁。

如果你也曾經想過屬於自己「度過人生的絕佳方式」,那麼允許我用一種最深情的語調提醒你:你的未來在這兒,那是因為此時此刻我們仍堅持在那兒。

309反核大遊行/林妍伶拍攝