別讓靈魂流離失所:記知本拒絕遷葬事件

陳玉苹

拒絕遷葬遊行/陳逸軒拍攝

2011年,當我寫完博士論文後,我赫然警覺我已經很久沒有回知本部落,這個幫助我成長以及協助我完成碩士論文的地方。於是在當年年底的大獵祭期間,我回到了知本(圖一大獵祭歸來)。

在知本卑南族的文化慣習中,大獵祭之後緊接著就是除喪。也就是由每個家族的司祭長或者家族族長,將這一年終有親人過世者頭上的草環拿掉,換上花環。在經過司祭長的祝禱,以及青年會的人到喪家跳舞之後,喪家就結束這一年的哀悼並回歸到一般的日常生活狀態。我回到部落的這一年,部落中有二十多名族人過世,甚至好幾位部落中正當壯年的文化傳承者,或是部落政治要角,都因為急症而突然去世。2011年的年底,整個部落充滿哀戚。然而雪上加霜的,該年的大獵祭期間,有一名以善於狩獵聞名的獵人,竟意外的在山上過世。據說這是自舉辦大獵祭以來首度發生的意外,替原本就顯得憂鬱哀戚的部落,更添上一抹陰影。

事件發生後,部落的人惴惴不安。有些朋友告訴我:「都是因為台東市公所要我們遷祖墳的關係,祖先在不高興了。」但是也有些朋友說,「阿,有人說是因為遷祖墳的關係啦,但是可能也只是剛好啦。人都有生老病死阿!」不管這些解釋為何,部落中對於「遷祖墳」這件事,多多少少的感到焦慮,而我也開始注意到第六和第十公墓遷葬的事件。

事件的主因是台東市公所為了開發觀光而欲「整頓市容」,希望將第六與第十公墓遷葬至位於台東市區的靈骨塔中。第六公墓主要是知本與建和卑南人的墓地,而第十公墓則是加路蘭部落的阿美族人的墓地,也是郭英男先生長眠的地點。匆促的決定引發了知本部落的抗爭,在2011年3月30日和2012年10月12日年舉辦了兩次抗議遊行。在這個台灣常見的「整頓市容」的都市更新計劃中,衝突點除了一如往常的,政府未顧及在地社群的使用需求,在此次事件中更凸顯的是,長期以來的決策過程都忽略了原住民社群的「文化需求」(圖二知本拒絕遷葬抗議遊行)。

以卑南族傳統的文化而言,卑南族原本實行室內葬,在日治時期因為公共衛生的考量,要求族人將過世者葬到現在的公墓中。而早期的墓葬並無設立墓碑,並且有疊葬的情形。現在�市公所除了要求居民將墳墓中的先人移出火化後遷至靈骨塔,至於那些在地下疊葬並且無墓碑的先人,則會進行「統一處理」。但是,二次葬(例如漢人的「撿骨」)並不是原住民的文化,驚動先人遺骸並不是被族人認可的方式。即使在當代,被認為「漢化很深」的卑南族人在野外用餐時,仍舊會將一點點的食物或飲料丟在地上,跟周遭的祖先或亡靈致意。卑南族人的宇宙觀中,祖靈仍是家族的一部分,所謂的祖靈屋(karumahan)至今也多建在家屋的旁邊。在歷經日本與漢人殖民過程中以強制力限制文化慣習的實踐至今,這些最深層的有關死後世界的想像,靈魂如何安息的想像,在部落中依舊是很核心的信仰。

若將這次事件放到台灣當代整個社會的發展脈絡來看,知本的處境似乎並不難理解。首先是台灣社會發展的歷史過程中,執政單位長期以來忽視不同族群的文化內涵,包括語言與其他生活慣習的強制變更,導致許多文化快速流失。遲至2005才通過《原住民基本法》,試圖保障原住民族的生存權與文化權。尤其是傳統領域的部分,對原住民保有自己的生存空間,至為重要。但是由於台灣原住民族文化的多元性,因此施行細則需要長時間的考量,至今尚未定案。在這個「空檔」時期發生這種有違原住民基本法精神的事情,卻又尚無確實的法律可以依據,令當事人感到求助無門,真是情何以堪。

大獵祭歸來/陳逸軒拍攝

長老替喪家除去草環換上花環,象徵結束哀悼期/陳逸軒拍攝

再來則是近來台灣地方政府與財團合作開發,影響政策的決策過程。甚至這股力量大到連中央政府或者環評都無法撼動決策的結果,例如已經喧騰一時的美麗灣事件。或許也是因為這樣的事件層出不窮,因此反而激發出地方上人士對公共事務參與的共識。知本部落自2011年起發動了兩次的集會遊行,除了加路蘭部落與建和部落之外,其他部落的卑南族人也共同參與。甚至有北部,西部與花蓮地區的大學中與原住民議題相關的社團都前來聲援。但就我的觀察跟瞭解,即使對於原住民議題抱持友善態度的漢人朋友,對於土地權與文化權之於原住民社會的重要性,仍感受不到其必要性與急迫性。一方面不了解卑南族文化中祖靈的重要,另一方面也不了解在時代變遷中,族人如何在強勢漢人文化之下維繫自己的文化。做為部落長期的友人,或許從我看到的這段歷史,可以給出一些解答。

我接觸部落的時間是在1998年,當知本部落開始試圖恢復中斷了65年以��上的傳統的文化祭儀與男子會所的訓練,部落的人戰戰兢兢又勞心勞力的在試圖恢復傳統文化的生活智慧。作為一個從旁學習者,除了深深的感動,我也發現那些我姑且稱為「文化的伏流」,如祖靈信仰這種深層的文化根基,如何在中斷文化儀式的期間支持部落人民的認同,並且在整個文化復振的過程中扮演核心的價值。舉例而言,根據我的調查,知本自戰後五零年代,約有百分之七十以上的人口改信天主教,但是在每年收獲節過後九月的祭祖儀式(moada),天主教徒依舊會在戶外的凳子或桌子上擺上米酒跟糯米糕,感謝祖先賜予今年的豐收(在現代社會則是感謝祖先保佑家人工作順利,有薪餉)。此外,雖然知本部落經過日治時期的遷村,部落成了目前兩個里的行政規劃空間。但是在居民的想像中,仍然有著舊部落的空間配置,如「村落入口」,「敵首架」,「鳥占區」,「男子會所」,「祖靈屋」等等重要空間的隱然配置。大約在1993年,知本開始恢復傳統的男子會所制度,並於日治時期公學校的舊址,搭建起了男子會所巴拉冠。接著也將原本置於部落司祭長家中三座祖靈屋(Karumahan)遷到巴拉冠的所在地。這個以往被荒煙漫草覆蓋的廢棄日本公學校,在經過部落人民20年的努力,變成目前凝聚部落認同與儀式舉行的重要場合。這些意義對經常來知本吃羊肉爐的漢人觀光客眼中,是察覺不出來的。也就是說,知本部落在日治時期經過遷村後,仍然透過既有的文化意理,將這些被殖民者強行規劃的空間給馴化(domesticate)為「知本」的空間。

大獵祭第四天,象徵性的安置敵首之儀式/陳逸軒拍攝

同樣的,「公墓」,這個自日治時期歷代先人安居的所在,當然也對知本人有相當重要的意義。如上所述,公墓是日治時期強行遷葬的結果,至今也有近百年的歷史,知本人也已經認知此地為靈魂安息的居所。如同上述,「二次葬」從來不在卑南族的認知脈絡,怎知突然一紙公文就要更動祖靈的安居之處。這種粗糙的處理方式,突顯出地方政府只單方面的考慮經濟開發的需求,而罔顧了當地居民的文化使用慣習與歷史脈絡。

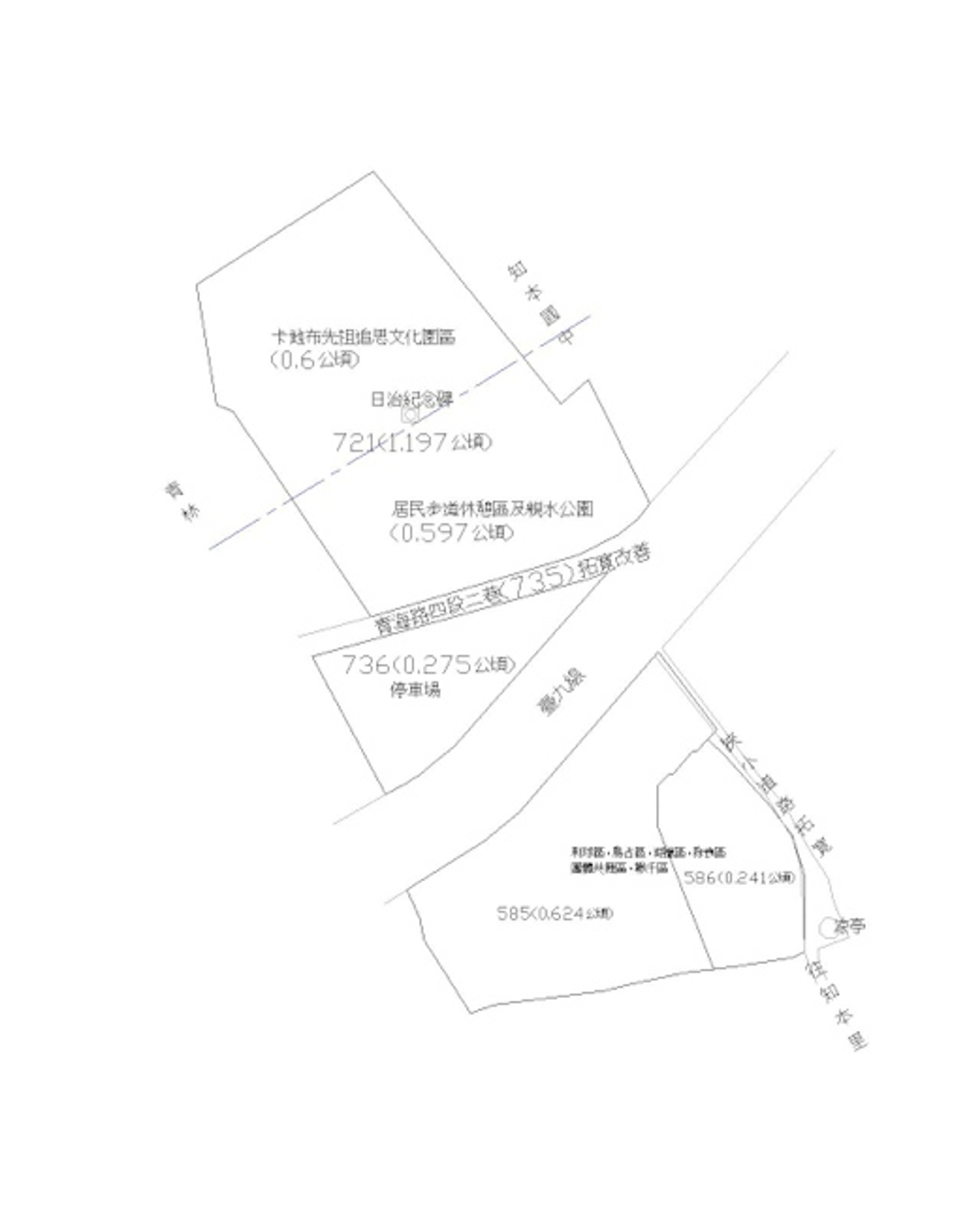

當然,這些對部落而言重要的空間並不是完全不可更動,因為文化並不是固定不變,只能墨守成規;但是在任何的變動或開發之前,重要的是必須以在地居民的文化需求與使用習慣為主要考量。實際上,知本部落的居民,也早在2012年年初,就提出了一份對於公墓地區的規劃圖(圖三公墓規劃圖),把位居於部落邊界的烏占區也規劃於其中。但是市公所對其提議是否可接受,就要看主事者的智慧。尤其是牽涉到觀光產業一事,如果開發的過程讓當地居民非常的憤怒,觀光客來此感受不到善意,可能也無法吸引人潮。

公墓規劃圖

面臨這種開發與原住民社區之間的衝突,在國際間也已經累積了不少的案例(Stevens 1997)。根據這些案例所得到的啟示,只有透過以社區為主要考量基礎的開發,並且以維持文化存續為前提的經營模式,才有可能創造出具有在地特色,並且能夠永續經營的合作模式。「人」、「環境」、「建設」都是觀光發展中重要的環節,但是台灣目前的開發案,尤其是東部地區,目前仍然處於政府與財團勾連的模式,卻沒有人意識到與社區合作的重要性。沒有了環境與人文的特殊性,遊客到了東部,也不過就是花錢到了另外一個五星級飯店。那為什麼遊客不選擇去消費比較便宜的東南亞呢?

文化與生態豐富的地區,往往是吸引觀光開發的焦點。但是如何在開發過程中,能夠兼顧開發的需求,與維持文化與環境的多樣性與永續性,是需要不同的利益群體之間仔細思考如何維持平衡,以拿捏合作的方式,才能創造出雙贏的局面。如何與原住民社區合作,我想重點只有一個,就是要以社區的需求為基礎。而且這些意見必須是具有決策影響力的意見,而不是「僅供參考」。在顧及當地的發展歷史與社區的需求(包含文化上的考量)上,才有可能設計出好的開發案與開發計劃。而人類學者,或者長期在該地區進行研究的研究者,也應該貢獻出對當地的理解,讓那些對原住民社區友�善卻仍無法了解事件急迫性的朋友,能夠在文化或歷史層面上理解這事件對當地的傷害,進而產生更積極的行動。

拒絕遷葬遊行中,加路蘭部落的聲音/陳逸軒拍攝

拒絕遷葬遊行/陳逸軒拍攝

陳玉苹

人類學的學徒,在知本部落與帛琉分別完成碩博士的論文田野,相信學問的追求是為了解決人類的困境。