工農協作的環境運動

呂欣怡|臺灣大學人類學系副教授

2012年初秋,恰好有個機會與後勁民眾一同參觀中油高雄煉油廠。代表廠方接待的李經理,細膩地向我們說明廠區內生產設備與工安設施,代表遷廠自救會的黃叔與王大哥,則邊走邊回述廠區自戰後至今的地景變化。與先前幾次我參與過的圍廠抗議現場相較,這一次廠區之旅少了常見的劍拔弩張,全程氛圍和氣而良善。行程尾聲大伙兒回到中油工關室,由雙邊代表致詞做最後總結,黃叔強調,遷廠運動不只為了改善社區環境,也是幫忙中油員工,因為煉油廠設備老舊,投入再多的維修人力與經費也難以全面改善(果然,從那次參訪到撰文此時還不到一年期間,煉油廠又發生了兩次嚴重的工安事件),戴著佛珠手鍊的李經理則以感性語調說,高廠在後勁父老多年來的敦促之下,污染整治技術進步很多。李經理出生於農家,在台灣石化業快速成長的1970年代進入中油,預計兩年後也就是高廠遷廠那年退休,親身見證了台灣石化工業由初生到輝煌、再由盛轉衰的生命週期。他喟嘆,「人為了自己的私慾製造了很多不好的東西」,現在�最重要的是不要負了下代子孫,「我們這一代所做的事,對下一代要有交待」。

過往對於草根自發的反污染運動,通常是以農業與工業衝突的架構來理解,將污染視為工業對農業的侵害,以「受苦的農漁民」意象來描繪受災社區。但無可諱言的事實是,工業部門除了製造污染也創造就業機會,身處第一線直接面對生產成品與風險的工廠工人,如何在環境品質與工業生計之間權衡取捨,卻是環境運動文獻較少觸及的議題。黃叔與王哥長年承作煉油廠內各種建設工程,對於門禁森嚴的廠區空間瞭若指掌,廿多年前的激烈抗爭他們不便出面,但私下提供了許多重要資訊,包括廠區內部的管線配置、工場位置、廢氣與廢水來源等等,讓抗爭民眾可以依據駁斥中油提出的專家說法。現在他們不再是石化業勞工,靠著上一代遺留的田產與下一代的奉養,尚有餘裕可以站上檯面帶領遷廠運動。他們兩人的工作史與抗爭位置的變化,反映了戰後數十年來後勁這個位於城鄉交界的都會邊緣社區所經歷的工農返復。

後勁聚落位於後勁溪沖積平原,原本是北高雄重要的農業區,1936年日本政府興建海軍第六燃料廠而大量徵收農地,有些後勁居民進入燃料廠學習電銲、鐵工等技術,成為戰後初期第一批的在地技術人員。二戰結束,燃料廠由經濟部接收,1947年高雄煉油廠復工,之後逐漸擴建,不過直至1950年代末期,煉油廠與後勁社區之間似乎相安無事,廠區內尚有稻田米廓,也沒有嚴格限制附近農民進出。1960年代開始台灣積極發展石化業,至1970年代中期為止,一個以高廠為龍頭的區域石化產業鏈已然成形,不但改變了北高雄的地景,也影響當時年輕世代的職業生涯。雖然教育落差阻礙了高廠周邊居民通過中油員工甄試的機率,不過下游工廠、包商、以及周邊產業(如餐飲、裁縫、剪髮等服務業),仍提供了眾多額外的就業機會。

在少數幾位任職中油的後勁居民中,阿輝是最為健談的受訪者,他年近60,父母親務農,自幼就得幫忙農務協助父親為人犁田,1970年代初期家中農地被徵收,阿輝退伍之後先在楠梓加工區上班,因公司倒閉只好回到後勁開農具行,賣菜籽、農具、農藥肥料等等,但務農人口急遽減少農具行無法維持營運,只得在1976年參加甄試取得中油員工資格,分派到輕油裂解廠擔任操作員。他放棄了環境較佳的員工宿舍,與父母同住在後勁老家,這是一棟三層樓的透天厝,旁邊有小空地用來種菜。阿輝的工作經歷相當能代表與他相似年紀、同樣身為石化業勞工的後勁男性居民,他們父母輩都相當重視農事,擁有農地「很會種田」的人就能得到聲譽,然而家中田地自日治到1970年代中期陸續被徵收,年輕世代因而必須到工業部門求職。但又因家中父長仍舊偏好農事,有餘錢的就會設法購地繼續耕作,因此阿輝他們即使結婚也多半與父母同住,工作之餘必須協助農務。到了現在,上一輩大多已逝,田地也多半因土地價格上揚而賣掉或改建,但阿輝這一世代有許多人喜歡在家屋附近種菜或養盆栽,甚或到山區購置農地做為休閒農業之用。從這些個人敘事中我們可以看出由農轉工並非單線的進化過程,也非生計型態的全盤替代,而是迁迴互滲的返復漸進,體現在家庭生計來源的發散,以及交疊於聚落空間中的農工地景。像與煉油廠只有一牆之隔的後勁,燃燒塔林立的天際背景下夾雜著農田菜園、花圃果樹、以及南台灣相當知名的盆栽園,錯落於密集家屋及鐵皮搭建的小型工廠之間。

談到工業污染,阿輝坦承高廠以前並不重視環保,廢油與廢水隨意排放,他的觀點與李經理一致,稱許「反五輕也算是有貢獻」,逼迫廠方大量投資各種污染整治設施。不過阿輝過去很少參加對抗中油的圍堵與遊行,一方面立場尷尬,另方面更實際的問題是,他經常得在夜間或週末值班,無法參加抗議活動。表面上看起來,反石化污染的群眾與就職石化廠的勞工似乎利益抵觸,但他們有共同的成長經驗,共同看著童年戲水的後勁溪逐漸轉變成讓人迴避的嚴重污染河川,「幾歲開始不能再去後勁溪放牛、游泳」,是用來估算家園受害年月的俗民量表。這種源自農業生活,與周圍工業地景脫節的環境記憶,成為聯結工人與反污染工業抗爭者的情感基礎,於是就像王哥、黃叔一樣,阿輝透過朋友情誼,支持站在第一線的抗爭群眾。

工廠勞工在高風險的環境中進行體力勞動,通常因為職業選項與收入程度所限而難以遷離工廠鄰近的低價地段,換言之,工人是工業轉嫁環境與健康成本的首要受害者。對抗掠奪資本的反污染抗爭,必須結合為資本利潤積累而犧牲健康的工人,從後勁廿多年環境抗爭中的工農協作,我們看到,停止工業污染與維護就業機會,絕不是二擇一的零和遊戲;結合爭取勞動權益的工運與改善居住品質的環運團體,共同發展出更具階級包容性的環境正義論述,不但是必要的,更是可行的。

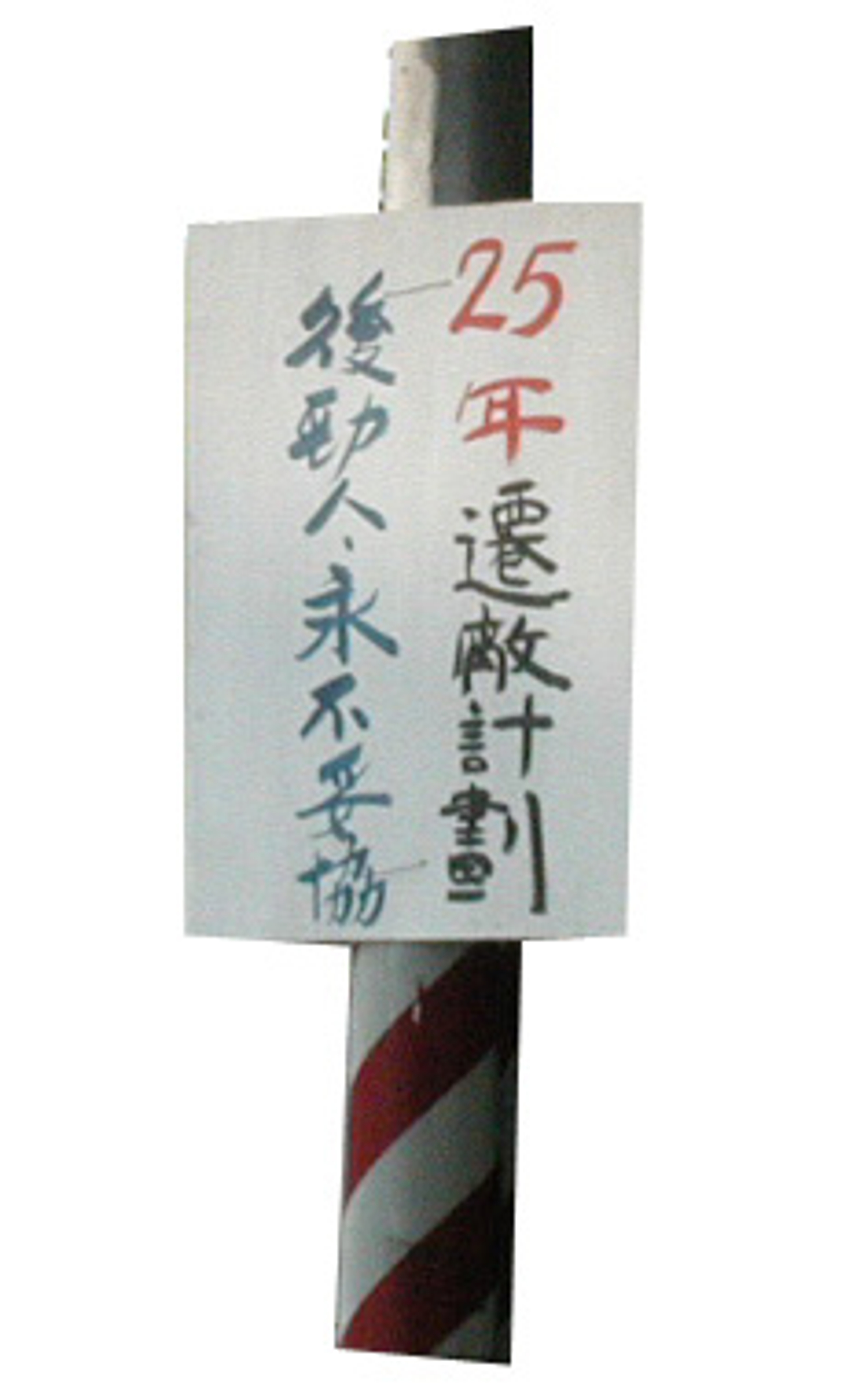

後勁加油/呂欣怡 攝

我家門前有燃燒塔/呂欣怡 攝

村民大會/呂欣怡 攝