補貼式農政的歷史基礎

劉志偉|財團法人台北糧食協進會執行長

董建宏|中興大學景觀與遊憩學程助理教授

李鑫聰|東海大學畜產與生物科技學系系友會秘書長

曾幾何時,農業議題突然夯了起來,社會各界開始積極關注農業生產、生活與生態價值。諸多關於農業的討論,漸漸染上鄉愁式的浪漫情懷:農業被定位是「價值型」的產業,農產品內所蘊含的「誠意」、「在地性」才是至高無上的判準;農村被描述為與都市截然不同的世外桃源。「發展」一詞彷彿是萬惡淵藪的髒字眼;農民則被刻畫成以「道德經濟」為圭泉,生性純樸、與世無爭、被受壓迫的同質性群體。

當然,台灣的農業並沒有想像中美好,各界對台灣農業一方面抱持正面肯定態度的同時,另一方面則懷著滿滿的悵然同情,深為所謂的「以農養工」政策與盤商、盤商、行口、菜蟲的剝削而憤怒。然而,與小農經濟伴生的結構性問題卻未被正視與討論。也因台灣小農經濟的結構性問題從未被正視,造成有心人士可以利用社會各界的鄉愁與�道德愧咎,縱容國家對鄉村地區進行許多錯誤的投資,卻並未能積極改變農村的困境與農業發展的衰退。且進一步在鄉村地區催生了專業的「計畫寫手」,仰賴公部門的各項農村社區發展計畫謀生,並讓地方派系藉由這些錯誤的投資,持續對於農村的控制與剝削!

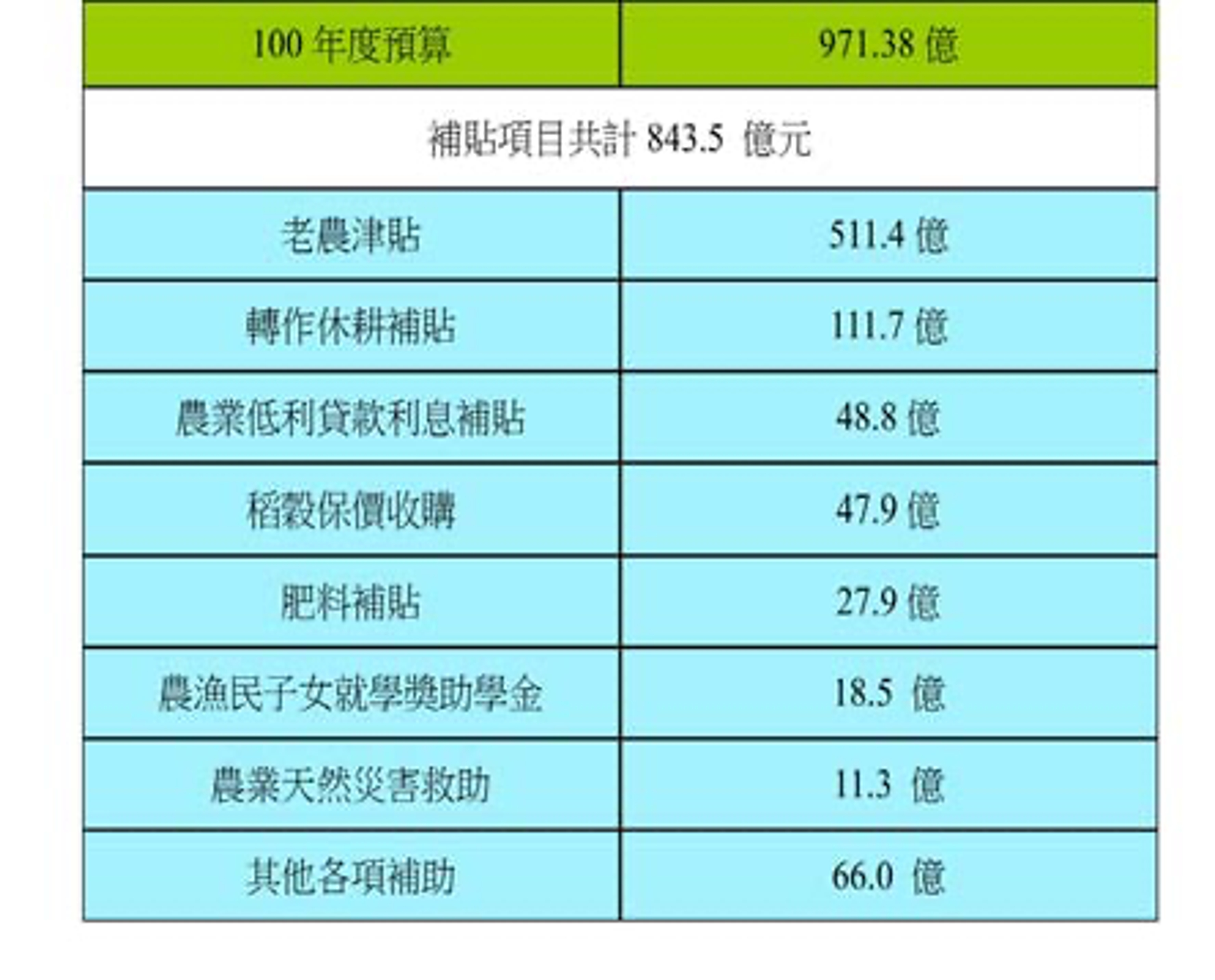

攤開行政院農委會100年度的預算,不難發現台灣的農政早已被各類補貼所綁架。971.38億的預算,其中用於各類補貼的金額就高達843.5億元,比例達86.8%,而扣除農業補貼後所剩下的127.88億,還得先用來支付人事費用與各單位的固定開銷(別忘記,台灣農政體系的編制非常龐大)。換句話說,真正能用在攸關農業發展的各類研發、改良工作的經費,所剩不多。

表1:農委會100年度預算配置/劉志偉 製表

不得不指出的是,台灣的農政會落到如此境地,導因於1970年代初期農業政策的變革。日本殖民時期,台灣農地的長期分配就處於零碎化的趨勢。戰後初期國府推動土地改革,則導致以小農經營為主的農業經濟結構又更為穩固。當時農復會土地組組長湯惠蓀即指出,「臺灣土地分割,已形細碎」;在全台耕地總面積已無拓展空間的限制下,如何讓零碎的土地整併、以利農業經營,「亦係一嚴重課題」。

小農經濟的結構性問題雖早已被點出,但在生產低落的年代,透過勞力的密集投入和農業生產技術的改善,農業生產力即能迅速提高,小農經濟的問題也就間接消弭。因此,「增產」成為1950、60年代台灣農業政策的核心目標。但1960年代晚期,隨著台灣設立加工出口區、推動出口導向政策,都市工業部門急速成長,農業、工業部門收入差距拉大。與此同時,先前透過勞力投入與技術改良所推動的農業經濟成長模式已面臨瓶頸,農業經濟成長逐漸趨緩、停滯。此外,日本因民眾飲食習慣改變、米食消費量下降,台米出口市場因此萎縮,而台蕉則因品質與價格不敵南美洲與菲律賓等競爭對手,出口量更是一落千丈。推動農業生產結構轉型、提高農家收入,遂成1960年代末期各界關注、辯論的焦點。

當時各界均認知,小農經濟問題已是非改不可。惟有穩健發展的農業,才能提高農民所得、吸引農業人才的持續投入,進而繁榮農村。值得注意的是,1960年代末期的時空氛圍有利於結構性改革的進行。農地的投機性格尚未出現,許多農民亟欲放棄耕作、轉向工業部門,農地經營開始粗放,複種指數急速下降。李國鼎即建議,可加強工業部門吸納農業部門勞動力的力道,適度減少農業人力,進而達到擴大個別農場經營規模的效果;而包括王作榮等人開始倡議「第二次士地改革」,提出「大佃農小地主」政策建議,呼籲政府在不牽動農地所有權的原則下,促成農地經營權的移轉。

改善小農經濟結構,雖是社會共識。但直接處理結構性問題,卻可能會出現難以預期的政治與社會效應。1972年9月蔣經國宣布〈加速農��村建設重要措施〉,隔年政府成立「糧食平準基金」,開始實施稻米保價收購制度。40多年後重新審視這項政策,可以明顯發現,當時政府刻意避開農業的結構性問題,改採短線操作,藉由降低農民負擔(取消田賦與肥料換穀),與價格貼補的方式,達到提高農民收入的效果。此外,政府同時投入大量資源進入農村公共設施領域,以改善農村生活環境。簡單來說,在原先小農經濟結構並未被觸碰的狀況下,農業出現問題,政府卻採取鴕鳥式的手段,改從農村、農民著手。

1970年代初期的農政變革,一方面深刻影響日後台灣農政的走向,另一方面則讓台灣農業問題愈加惡化棘手。補貼猶如會讓人上癮的嗎啡,日後碰觸到農業困境時,政府越來越習慣透過補貼的方式解決問題。

1979年農復會改組為「行政院農業發展委員會」,當時的行政院長孫運璿主持成立典禮時即表示,應積極推動〈提高農民所得加強農村建設方案〉,隔年政府又推出〈全面推動基層建設方案〉。隨著貿易經濟自由化的浪潮自1980年代席捲全球,台灣的農業市場大門逐漸被迫開啟。然面對越來越多國外農產品的競爭,農政單位卻無力提昇台灣農產品的對外競爭力。台灣農業逐漸轉變為,開放特定農產品進口後,該項產品的國內生產者就可能面臨全盤皆輸的困境。於是乎,政府只能不斷加強農業補貼的幅度。荒謬的是,農政單位居然擺出受害者的姿態,配合呼應「為發展工業,農業不得不犧牲」的論調,以爭取補貼預算。當國外的農產部隊進軍台灣時,農政單位未能提高台灣農業大軍的戰力,反而在野戰醫院上下功夫。1980年代台灣開辦農民保險,同時提出「富麗��農村」計畫,90年代起則開始發放老農年金。前農委會主委余玉賢甚至於1990年提出「農業零成長」的政策口號,表示「農產品之總供給量不增加,可避免生產過剩之壓力」,同時將發展「生態農業」和「休閒農業」。

由於小農經濟的結構性問題未能妥善處理、農業競爭力難以提昇的狀況下,農政單位只好轉而強調農業的文化與生態面向,前農委會主委孫明賢於1995年即表示:「面對國際經濟秩序重整的挑戰及國內經濟結構的轉型,農業除持續其穩定國計民生與維護社會安定的功能,對於文化傳承,生活方式及生態保育等方面之功能,亦日益突顯」。這段話無異於宣布,政府對國際競爭採取舉白旗、完全棄守的態度。而農委會可說是台灣最早鼓吹農業的各種非生產與非經濟功能和價值的始作俑者,而農委會的宣傳品在當時即開始鋪陳台灣農村、農民人情風土的美好意象。

然而,近幾十年來全球農業的進步越來越仰賴技術與資本的投入,小農受限於經營規模,難以進行各種技術與設備升級。以養雞業為例,台灣雞農普遍使用的仍是30多年前規格的老設備,疫病的防制效果因此大打折扣,台灣因此仍為雞瘟疫區,雞肉無法出口至非疫區國家;同樣的,小雞農多不願投資洗選蛋設備,導致台灣洗選蛋的推廣率只有30%左右(韓國達85%)。「散蛋」成為台灣消費市場的主流(特別是早餐店、便當店和糕餅業者),而這些未經清洗消毒的雞蛋則充斥沙門氏桿菌污染問題,嚴重影響食品安全。

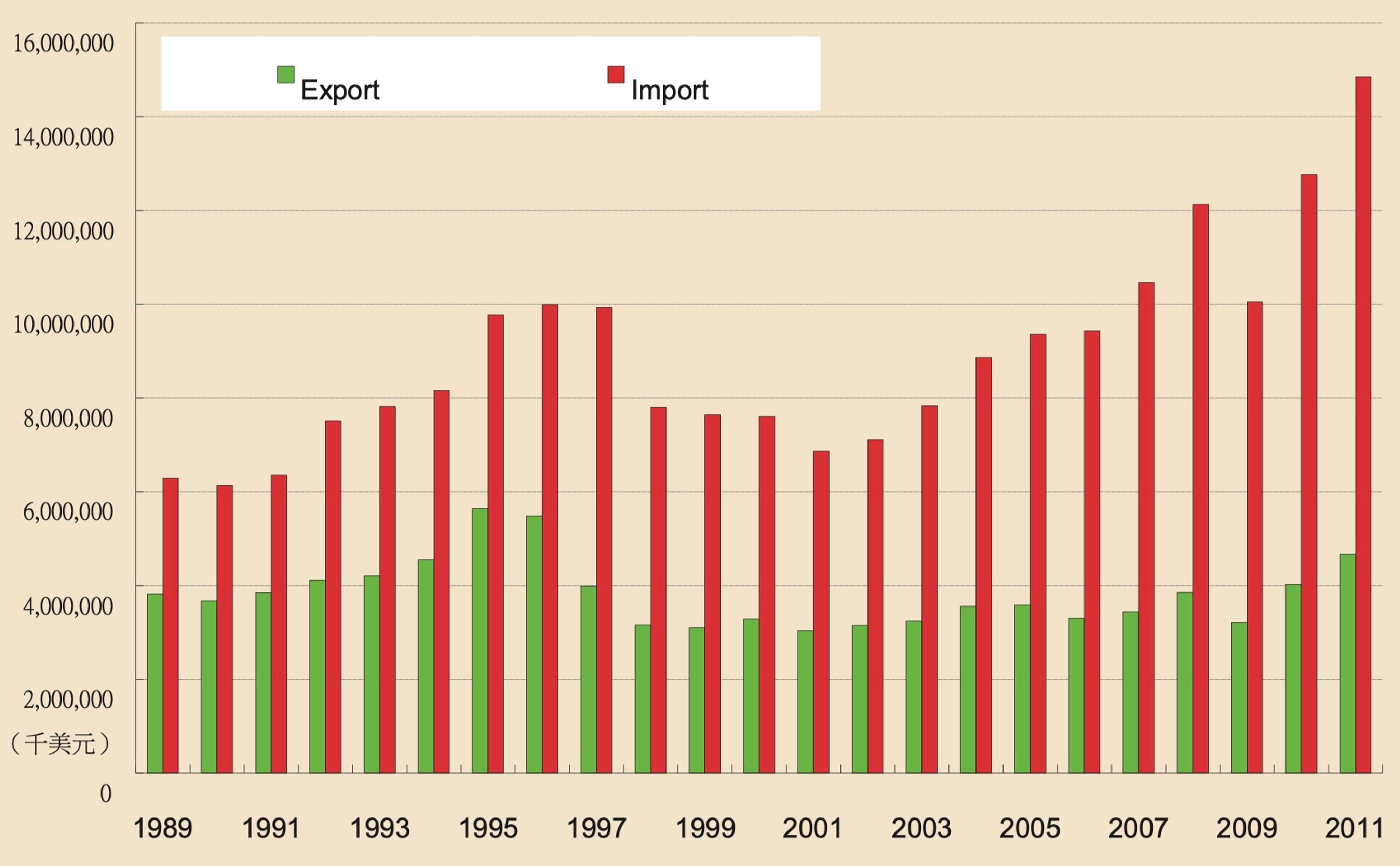

農產的效率與技術未能提昇、農產品的品質未能升級,致使三、四十年來台灣農業的發展幾乎處於��停滯的狀態。當其他國家紛紛抓住自由化契機,大力擴展農產外銷時,20年來台灣的農業面對進口農產品的不斷衝擊,已對補貼上癮的農政單位也就繼續以補貼解決問題。然而,當農政單位習慣透過補貼解決問題後,就不再積極思考農業結構轉型的可能性(反正早宣告棄守)。另一方面,為爭取農民選票,選舉政治又進一步綁架了農政變革的可能性。雙方雖互相埋怨,但也共享此種惡性結構所衍生的利益。因此,近十多年來政府又大手筆持續推出「社區總體營造」和「農村再生」計畫,公糧收購價格與老農年金亦持續加碼。社會大眾農政單位與媒體持續營造小農質樸善良悲苦的形象,納稅義務人用於農業補貼的稅金則越燒越兇。

總的來說,現今台灣農業所面臨各項問題,於極大的程度上,導因於1970年代初農業政策的轉變。蔣經國放棄了改革農業結構的機會,改採速效手段,希望立竿見影,但這也將台灣的農業政策帶入補貼的歷史路徑。

台灣自1980年代開始面對自由化競爭,但由於農業問題未獲徹底解決,台灣農業因此落入一路皆敗的困境。與此同時,政府又繼續加強補貼的力度,造成惡性循環。補貼式的農業政策,也就愈加惡化,難以翻轉。

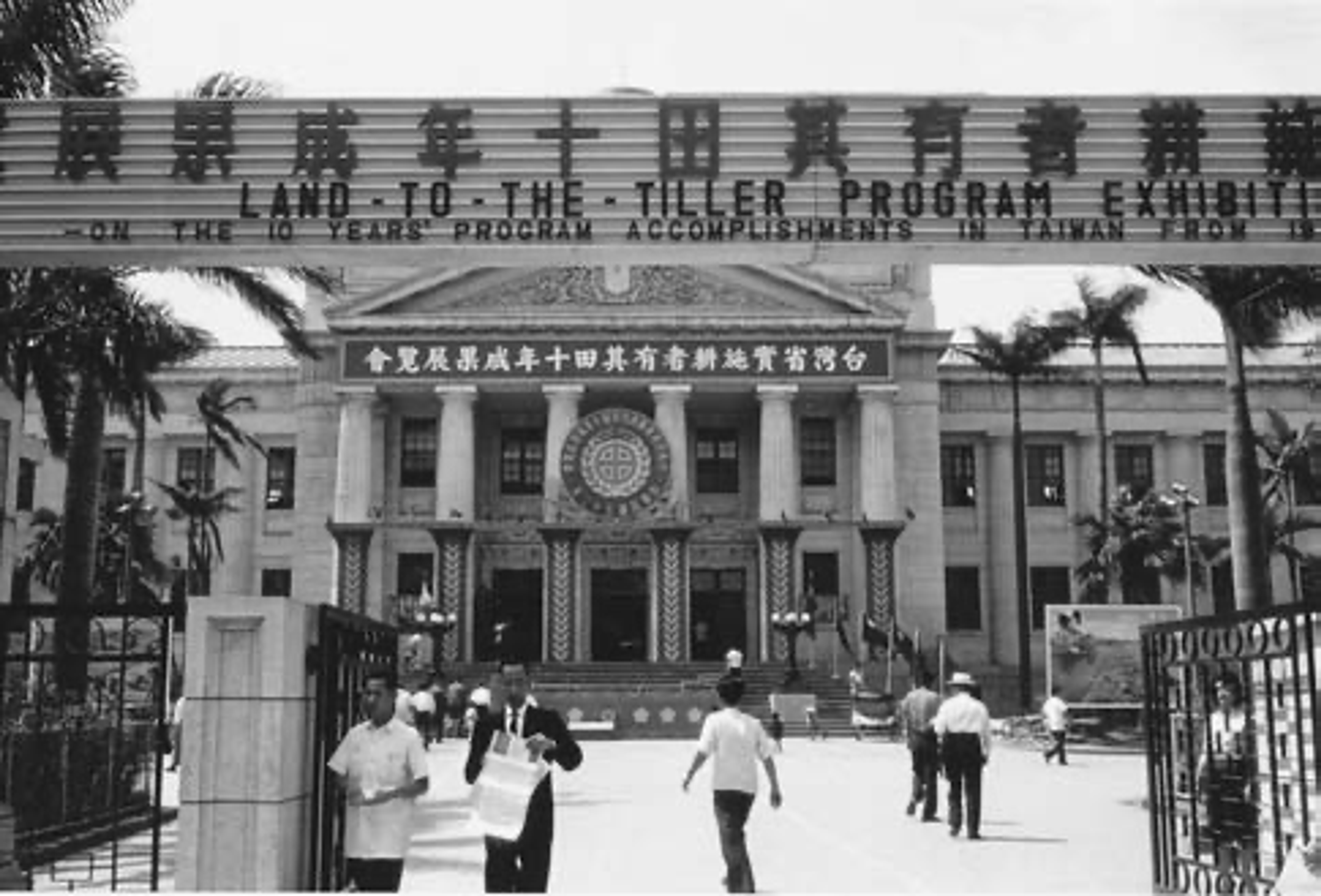

戰後的土地改革政策(1949-1953)強化了台灣農地分配零碎化的趨勢,導致小農經濟結構更為鞏固/農委會歷史資料庫

米糖出口過去曾是台灣經濟發展的主力/農委會歷史資料庫

台灣民間大部分早餐店與餐飲店多使用「散蛋」,沙門氏桿菌污染情況極為嚴重/劉志偉攝

台灣農業進出口總值,1989-2011/資料來源《台灣農業年報》歷年份

余玉賢提出「農業零成長」口號,無異標誌出台灣農業經濟難以向外競爭的特徵。/農委會歷史資料庫