博物館與民族文化的發揚,兼談博物館的教育功能

以政大民族學系博物館的侗文化展示為例[1]

張駿逸 | 國立政治大學民族學系民族博物館館長

前言

美國博物館協會(American Association of Museums)之任務型編組「新世紀博物館委員會」(Commission on Museums for a New Century):「如果說典藏品是博物館的心臟, 那麼教育就是博物館的靈魂。」[2]這句話一針見血地道出了教育在博物館任務中的重要性。

由於過去缺乏實際接觸之機會,臺灣民眾對侗族和侗文化是陌生的:然而臺灣是一個多元文化的社會,近年來對於外來文化, 尤其是兩岸之間透過各式交流活動、傳媒與旅遊,於是大陸各省風土人情和少數民族文化也逐漸走進了臺灣民眾的生活中。例如故宮博物院舉辦的「聖地西藏一最接近天空的寶藏」、歷史博物館的「蒼茫草原的國度一二十世紀的蒙古特展」、台中自然科學博物館的「穿在身上的史詩一苗族服飾特展」、 台中文化創意園區的「兩岸非物質文化遺產暨文創大展」[3],以及政大民族博物館過去12 年來一系列有關少數民族的特展,諸如「獨龍族VS泰雅族特展」、「西藏文物特展」、「大陸少數民族郵票特展」、「大陸西南少民族原始信仰特展」、「大陸少數民族文有個天化創意加值特展」、「經緯之間一大陸少數民族織布特展」、「黎民同慶一海南黎族生活特展」以及「別有侗天一侗族生活器物特展」。透過這些眾多的博物館,不論是零星的或是系列化的展覽,臺灣民眾開始有較多的機會,正確地瞭解大陸少數民族和文化。

近年來大陸少數民族元素逐漸出現在臺灣消費市場,諸如桃園縣規畫出一座民族風味濃厚的「雲南文化公園」、2008與2011 年的「臺灣美食展」處處可見到以苗、傣等少數民族之飲食、火把節嘉年華:此外傣族風情的民宿、西南風格的飾品、清真與新疆餐廳,再再體現出臺灣民眾對大陸少數民族的興趣與鍾情。

如前所述,造成此一現象的原因眾多, 但是博物館是其中一個不可或缺的角色,更重要的是博物館擔負著一項與眾不同的重要使命,就是確保民眾對少數民族與文化的正確資訊與認識。

帷幕揭下的那一刻,開始了臺灣民眾透過博物館瞭解侗文化的一個新紀元

博物館的教育目的日趨重要

依據國際博物館協會(The International Council of Museums)2007年於維也納召開的第21屆全體會員大會所修訂的博物館定義:「一個為社會服務及其發展的非營利性、對外開放的永久性機構:為了教育、學習與娛樂的目的,對人類及其環境的物質與非物質文化遺產加以典藏、保存、研究、溝通及展示。」[4]由此看出教育在博物館中的重要性, 以致被ICOM 認定是三大目的之首位。即使按照過去尚未修正定義之前的傳統看法,多數博物館館員或學者都同意典藏、展示、教育、研究為博物館的四大基本目的或功能。 博物館界也曾出現一些不從事典藏、不從事研究的案例,但若不從事展示或教育,則失去了博物館的身分與意義。因為博物館教育是一種終生學習,它沒有固定教程、沒有固定教材、沒有固定版本、甚至沒有固定內容:博物館教育在各方面的可塑性極大,因應於不同物件與時空,提供民眾客觀的學習機會,因此文化部認為「二十世紀以來,教育功能已成為博物館重要使命及任務」,[5]即使今日已經邁入另一個新的世紀,博物館在教育上所扮演的角色只有與日俱重之可能。

政治大學民族博物館的侗文化展示

臺灣的大專院校大約將近160所,政大民族博物館是其中少數幾所設置有博物館的院校。除了典藏日據時代中晚期至1950年代之間的臺灣原住民文物作為特色之外,該館于成立之初即已定位為教學類型的博物館。 因此該館非常強調以館內資源作為政大修習博物館領域學生之實習使用:同時因為該館於分類上屬於民族學領域之博物館,所以該館不論是以民族為主題的特展,或是以特殊主題為內容的特展,皆必須建立於民族學的田野成果之上。因此在2013年4月結束的「別有侗天一侗族生活器物特展」就是立基於師生七年以來前往三江、榕江、從江、通道、黎平等侗族自治縣的侗族村寨的田野成果。

「別有洞天一侗族生活器物特展」是臺灣第一次舉辦與侗文化相關的展出,同時由於臺灣過去對於侗族與侗文化的生疏,因此侗族文物之缺乏自不待言:於是在搜集展示內容方面,無法以典藏級的標準來進行。該次展出的目的定位於「侗文化與臺灣民眾的初次系統化邂逅」,大約經過了前後八次於南何方言區的田調之後,其中體積大如織布機,小如耳環、金鎖片等,一共搜集物件 120件。

政大民族博物館歷年來悉皆以展廳面積的大約20%作為特展區域:歷年來以教師指導,學生著手設計、討論、製作之模式進行,此次「別有侗天一侗族生活器物特展」 也採取同樣模式:同時也決定所有展出的圖像、物件與敘說的故事,皆必須圍繞一個中心思想一介紹與弘揚侗族文化。策展團隊依照民族學與博物館學的原則,做出下列規畫:

一、博物館入口設計

以平面表像之山巒,設計層層迭峰之感覺,最前方則配以顯目之侗族代表性建築之一的鼓樓,作為整體畫面之焦點,右側則書寫「別有侗天--侗族生活器物特展」之標題。 (見圖一)導覽人員藉由該極具侗族特色的鼓樓切入,娓娓道來,引導來賓熟悉侗族樂山、好林、近水、親土之居住環境。

圖一:博物館入口之侗族鼓樓設計

二、展廳入口設計

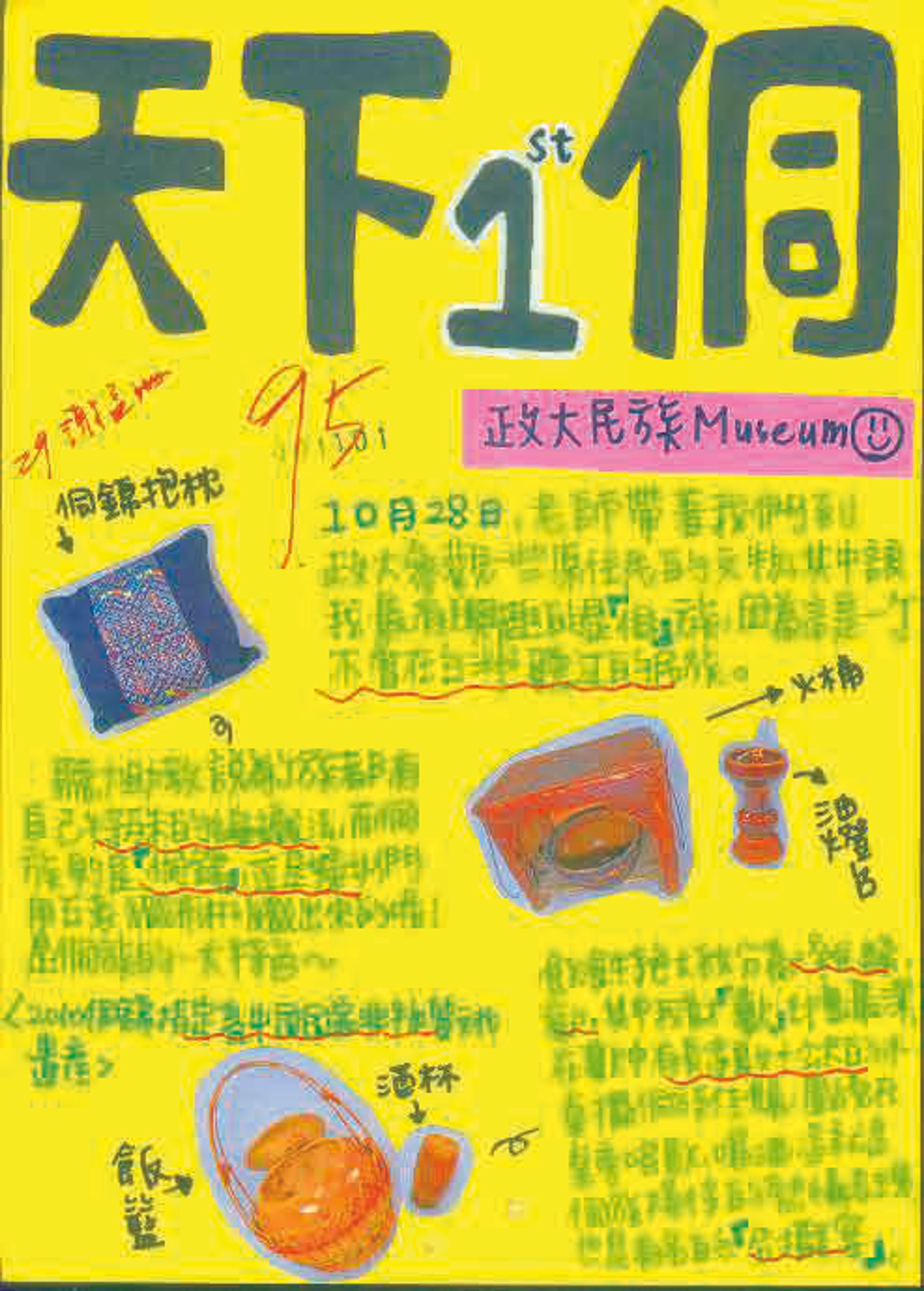

本系師生數次前往通道縣芋頭、坪坦、皇都、駱團、新豐、上岩、平寨、高步、上湘、 寨什、牙屯堡等地田調:於「天下第一侗寨」 牌匾之下方,裱以其中之兩幅留影。藉之說明除非經過實際之田調,無法對一個民族與其文化做出客觀的瞭解,也期待觀眾認識民族學對於博物館展示之重要性。

兩側並輔以芋頭侗寨崖上鼓樓與坪坦河普修橋之油畫兩幅,(見圖二)除了以油畫方式呈現侗族建築的優雅結構與質感之外,更希冀藉由此兩座都是始建於乾隆末年的古老木構建築,導覽得以帶出侗族族源與遷徙歷程之議題:並介紹少數民族的魯班——侗族,不論是在村寨的佈局、公共建築乃至民居的結構和空間設計等各方面,悉皆展現出智慧與技藝的精湛成果。

圖二:展廳入口處之「天下第一侗寨」牌匾設計

三、日常用品展區

以侗族的田野風光為背景,利用四個大型展櫃展示竹編雞籠、魚筌等14件常用器物, 也藉由這每一件器物,說明侗族的生活智慧。 (見圖三)導覽介紹的重點在於侗族文化的形成與其居住環境、歷史經驗、社會發展都有密切的關係。

圖三:生活智慧的表徵─火桶

四、生態飲食展區

利用兩個大型展櫃,展出侗族傳統醃魚、 拼木茶盤等20件器物。(見圖四)以侗族和諧文化之中的一項——合攏宴為背景,呈現敦親睦鄰的場景,並由導覽人員延伸說明侗族強調的和諧社會:由18年杉等環境保護案例看人與自然的和諧、由薩崇拜等宗教活動看人與天道之和諧、由搶魚塘等社為活動看人與社群之和諧。 因此在侗寨中經常看到「......貨惡其棄於地也不必藏於己、力惡其不出於身也不必為己,是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不做,故外戶而不閉,是謂大同。」侗族社會是一個千餘年來真正將《禮運大同篇〉的理想落實執行的民族, 是現代社會的典範。

圖四:以南瓜製成足以防餿的飯籃

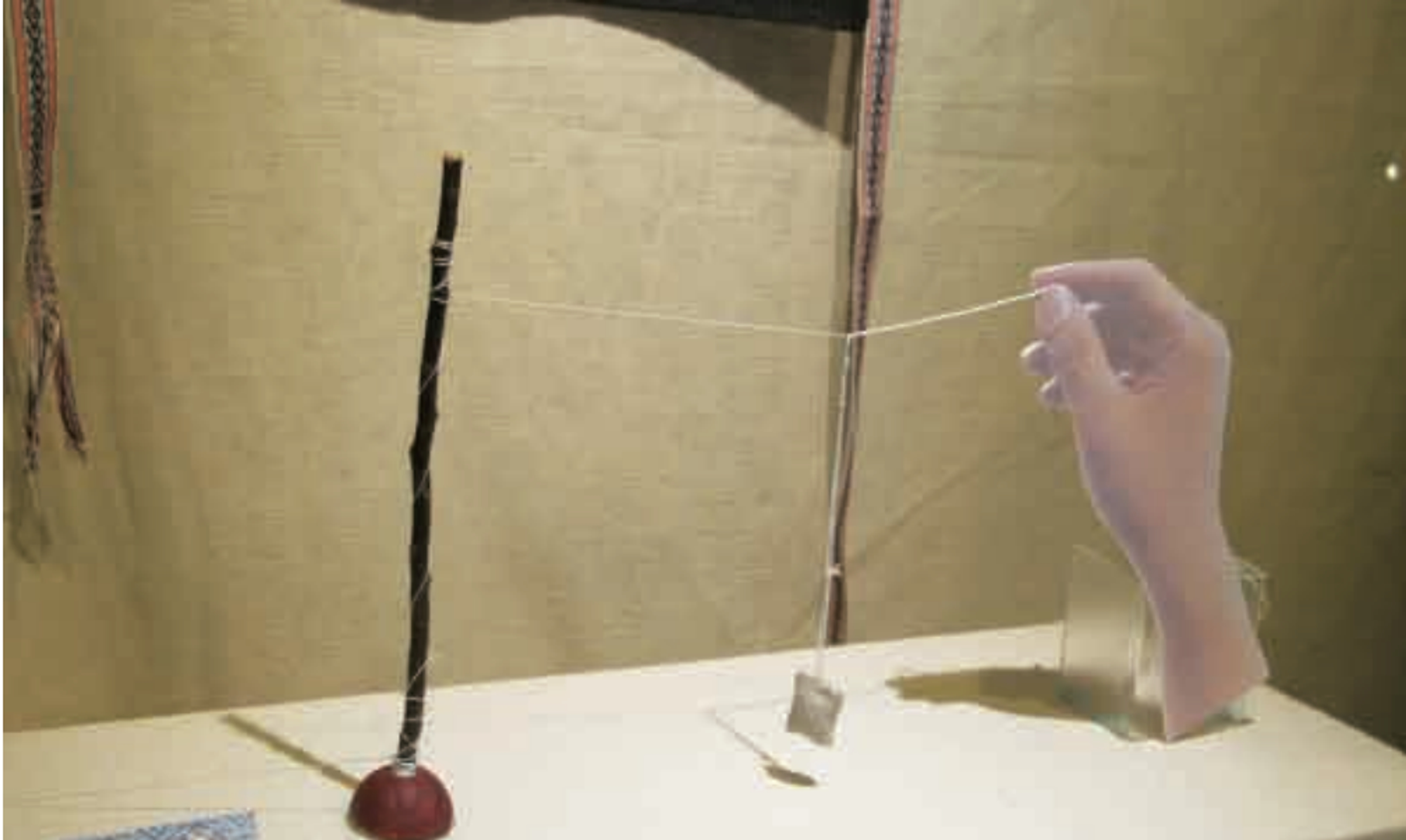

五、休閒娛樂展區

利用趕春牛等活動佈置三個小型展櫃,展出牛腿琴、蘆笙等14件常見的娛樂器物:(見圖五)並以一個小樹林的視覺造景和蟲鳴鳥叫的聽覺配合,展示侗族戲鳥、愛鳥的傳統。同時搭配小螢幕隨機播放播陽鄉寨什村男子假聲合唱之錄影。

導覽人員介紹的重點在於侗�族是一個愛好團體休閒活動、更是一個重視團體紀律的民族,許多像是哆耶、趕春牛等的團體活動,都含有深層的社會教育意義,應屬不折不扣的寓教於樂範疇。導覽人員亦可延伸介紹「說款」 的傳統與其對於維持侗族社會秩序的重要性。

圖五:由小展櫃看侗族大世界

六、民族服飾展區

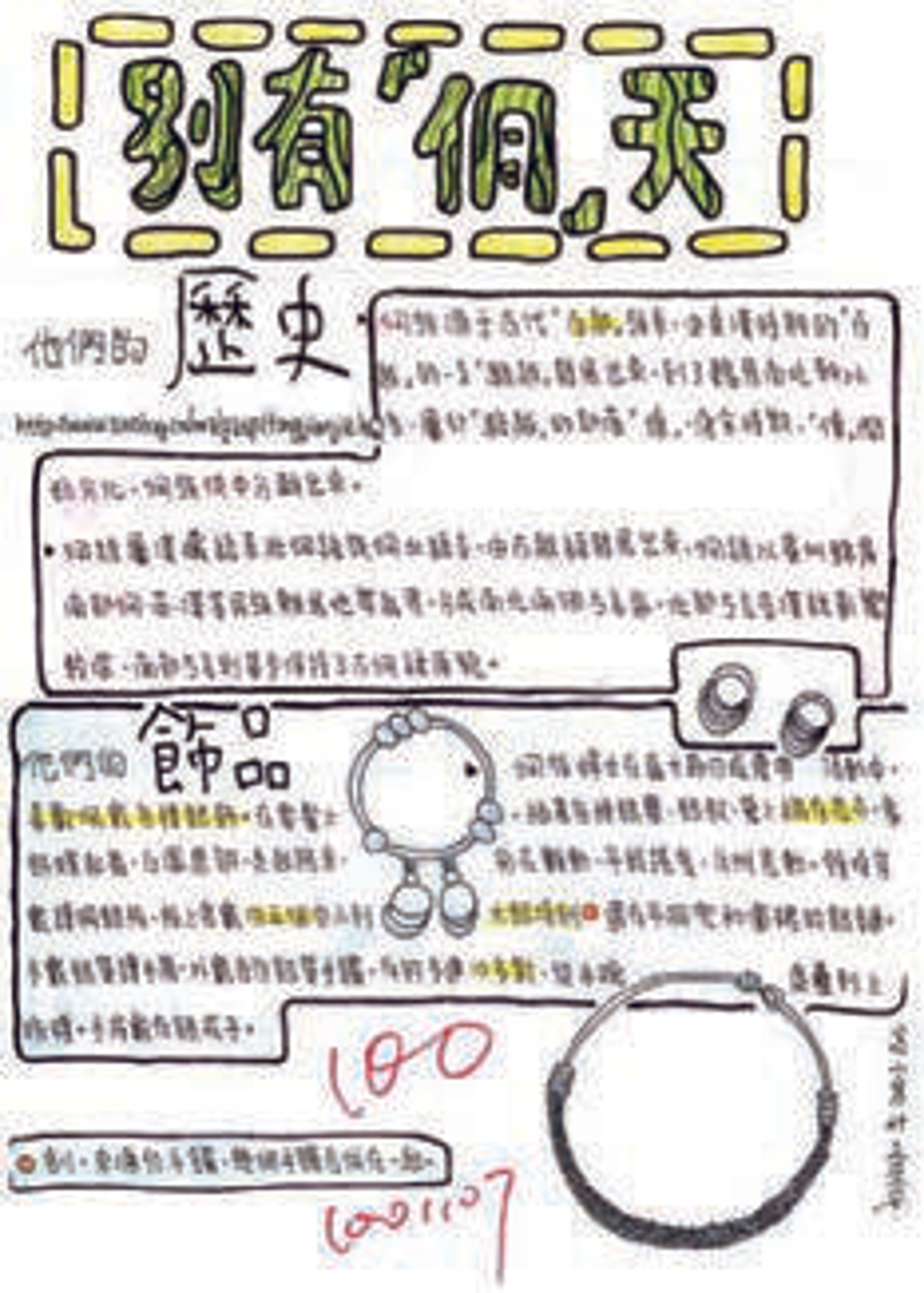

利用三個大型展櫃,配合一座織布機,將侗族,尤其是通道侗族,最擅長的織錦、亮布呈現出來:此外侗族之背兒帶亦堪稱一絕。(見圖六)黎平縣尚重侗族精於挑繡技藝,本展區同樣以實際製做之盤龍線(見圖七)與螢幕配合,播放其製作過程。其次是銀飾部分,侗族素喜銀飾,且其飾品有別於苗、瑤,別具特色。

此區的導覽重點說明一般少數民族的織布機,多數只有一筘二綜,所以只能平織,如果需要織出圖案的話,極其費事,亦即整段布長的每一根緯線都必須經過挑花程式。侗族也有一箱二綜的平織,但侗族織錦的技法則不同, 也只需在第一次圖案挑花時於織機上作成綜框迴圈,這個��綜框迴圈就是圖案的樣本。接下來就省事了,因為有這個綜框迴圈,其穿梭技法與平織相同,但織出來的紋樣卻是複雜的圖案,不斷迴圈,速度驚人,若稱電腦織錦是受到侗錦技藝的啟發,並不為過。

圖六:內涵豐富的侗族服飾

圖七:尚重侗族盤龍線製作示意

七、文化創意展區

前述充滿智慧的侗錦製作工序與技法, (見圖八)令侗錦的成果傲視群倫。因此目前侗族在文化創意與加值的領域,自然以侗錦的成果最為豐富。(圖九)

本展區的導覽需要強調侗文化目前已有12 項列入中國國家級非遺專案,它們全部都是侗族一千四百年來去蕪存菁所累積而成,價值非凡。我們不應僅僅將之視為侗族自身的懷寶, 更應以地球村的概念將之珍惜、發揚、光大。

圖八:純手工織錦(左)VS電腦織錦(右)

圖九:通道呀囉耶侗錦織藝發展公司的文創產品

圖十:少數民族四大名錦之一─侗錦 2010指定為中國國家級非物質文化遺產

「別有侗天———侗族生活器物特展」 的教育成效

特展期間,前來參觀之來賓多為大學生、應屆高中生、教師或官員等知識份子, 亦有國中、高中老師帶領學生前來。也有老師事後自行製作「侗族生活器物特展參觀活動問卷」或學習單,並將參觀的相關活動與照片上網。[6]由政大民族博物館當時負責導覽的義工轉述以及參觀過後學生的反應看出,展示與導覽對於參觀者是重要的,這次特展也達到了當初設定的目的。[7]

在此僅舉某高中參觀學生事後所做學習心得(原件呈現)的幾個樣本為例:

西平中學[8]高二社會組分組校外教學活動

一、日期:

(1)第一梯次:101/10/28下午2:30~4:00

(2)第二梯次:101/11/04下午2:30~4:00

二、參觀地點:國立政治大學民族博物館

三、參觀內容:政大民族博物館侗族生活器物特展~別有『侗』天

四、隨隊老師:

五、導覽人員:政大民族系碩三力宏勳同學(平埔族西拉雅族)、政大民族系碩一宮相芳同學(布農族)

六、學習心得與優良學習單

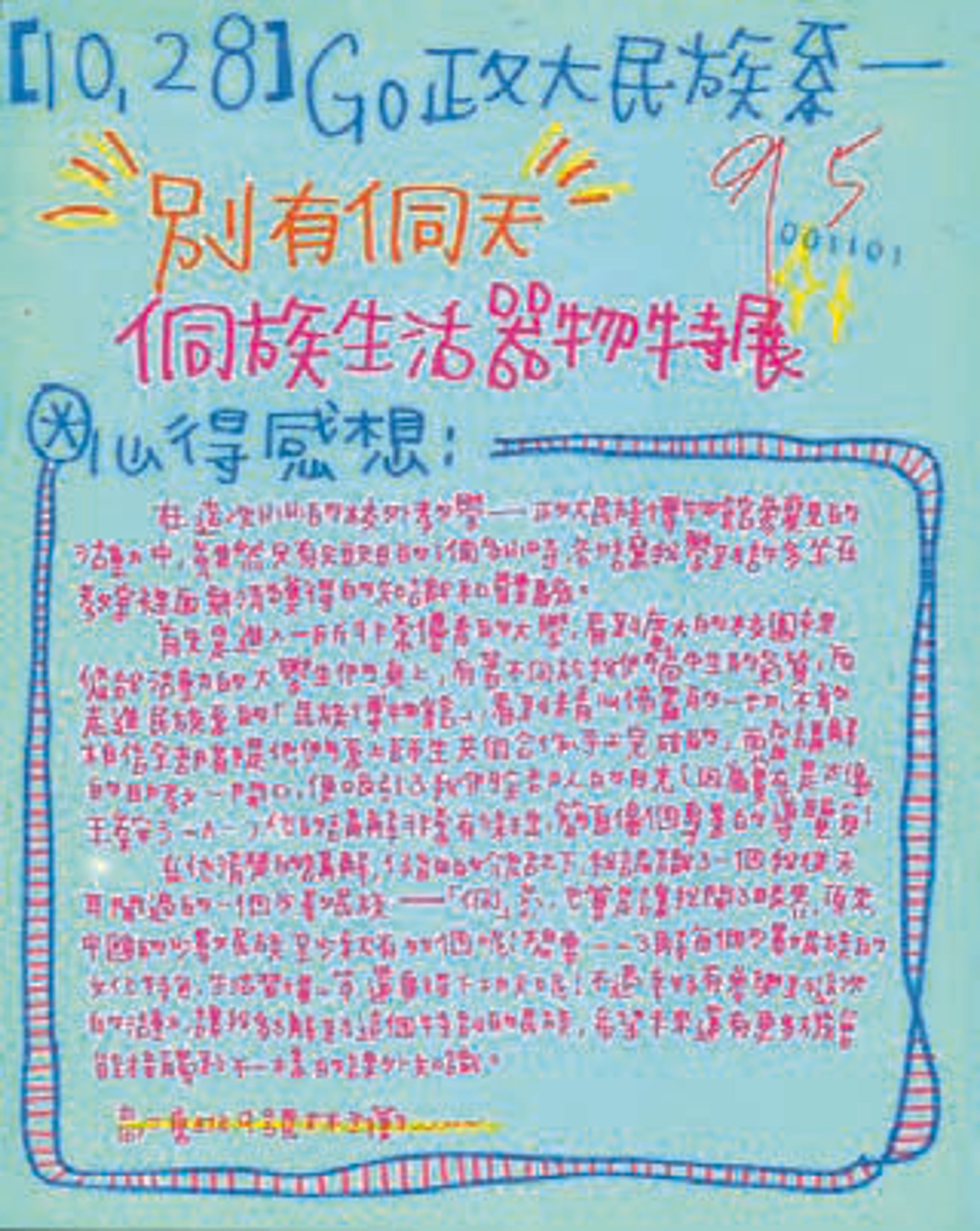

中學學生參觀政大民族博物館「別有『侗』天—侗族生活器物特展」

中學學生參觀政大民族博物館「別有『侗』天—侗族生活器物特展」

茲重點摘錄學生學習單與心得(因由原件摘錄,是故對於文筆不暢部分仍保持原樣,不予修改)如下:

「政大民族博物館參觀的活動中,雖然只有短短的一個多小時,卻讓我學到許多坐在教室裡�面無法獲得的知識和體驗。」

「這次去看了侗族的展覽,我瞭解了很多有關他們飲食、文化、服裝等等,......。」 「我最有興趣的是侗族的建築是『鼓樓』,鼓樓是侗寨的標誌,鼓樓集塔、閣、亭於一體。 他的建築方式以木榫、木栓穿合,不用鐵釘、 扣合無隙。」

「在導覽專業的介紹下,我認識了一個從未耳聞過的一個少數民族一侗族,也算是讓我開了眼界。」

「老師帶我們到政大博物館參觀原住民文物,其中讓我最有興趣是『侗族』,因為這是一個不曾在臺灣聽過的民族。......侗錦是侗族的一大特色,2010年侗錦被指定為國家非物質文化遺產。」

「飲食特色大致為雜、酸、歡,其中我對 『歡』印象最深。在歡中有長達數十公尺的木桌擺侗族佳餚,圍繞在桌旁唱歌、喝酒,這就是侗族接待的熱情表現,也就是有名的『合攏宴』。」

「侗族的食物沒有禁忌,品種豐富, 昆蟲、蠶蛹也不例外。侗族的醃製食品很多......。侗族對我來說是一個很棒的收穫,在沒有去看這個展覽的時候,侗族對我來說是一個超級陌生的族群,在瞭解了之後......。」

「經過這次的參觀,讓我瞭解到之前很多不知道的事情,這之中對我最感興趣的就是侗族的文化。當我聽到這一次的展覽內容,裡頭有一項我未曾聽過的,那就是『侗族』,也是正因為第一次聽到,所以才會如此的感興趣吧。令我印象最深刻的就是他們的紡織圖案, 非常的精細,倘��若有機會,真想親自去探個究竟。」

經與帶隊老師瞭解,參觀之後,激起了一些學生的興趣,於是自發性地前往圖書館或網路查閱資訊,交出令人驚訝的報告。

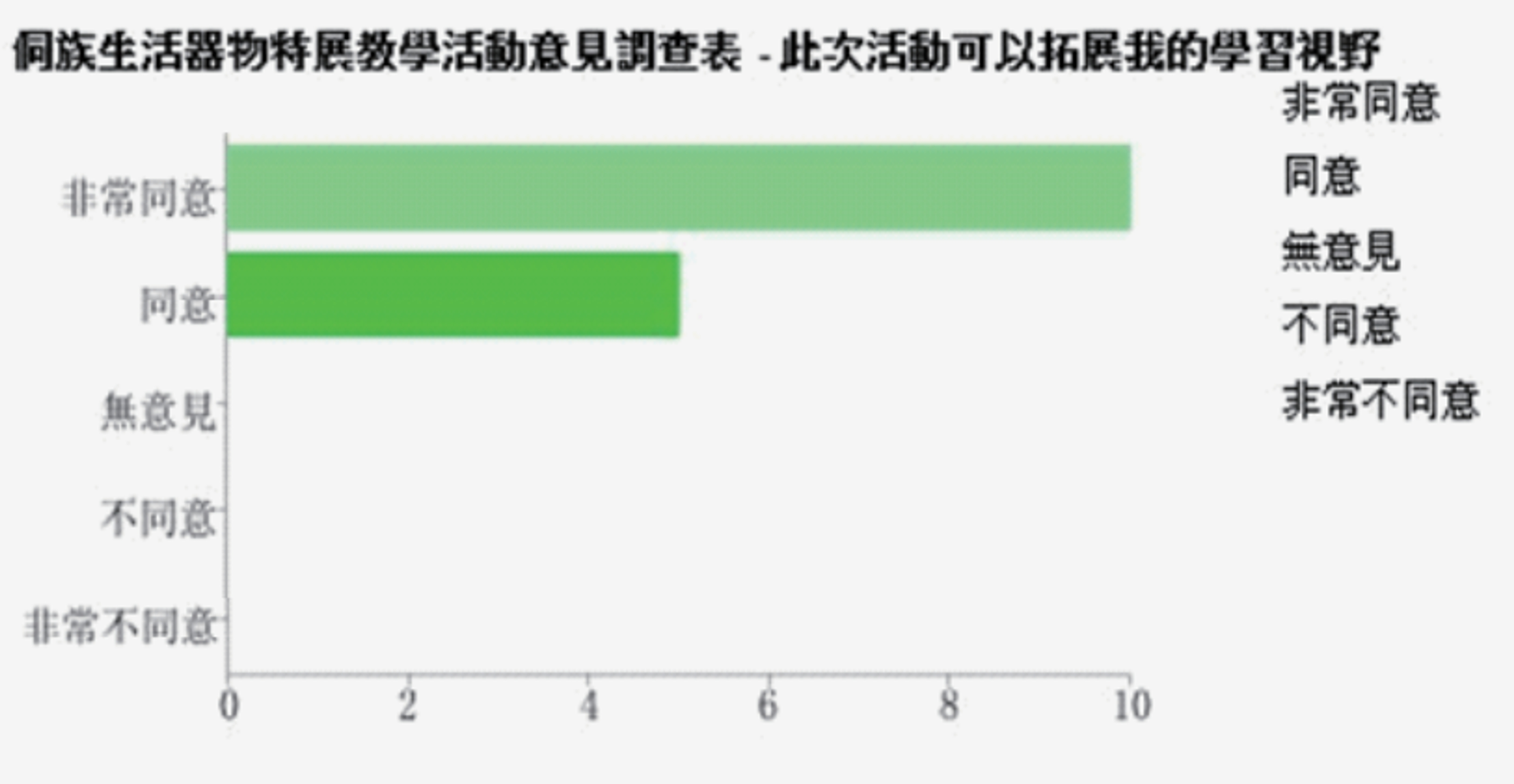

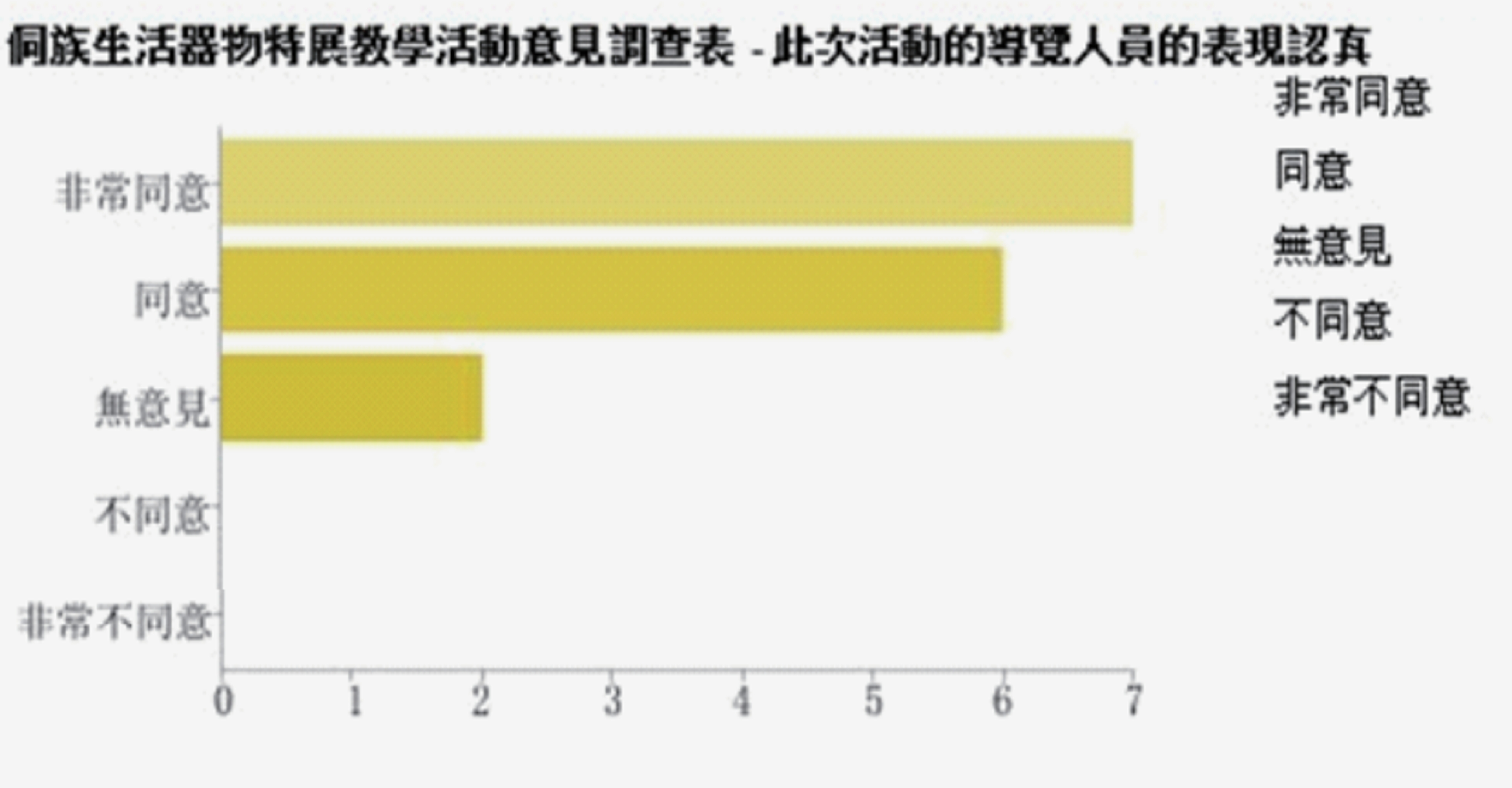

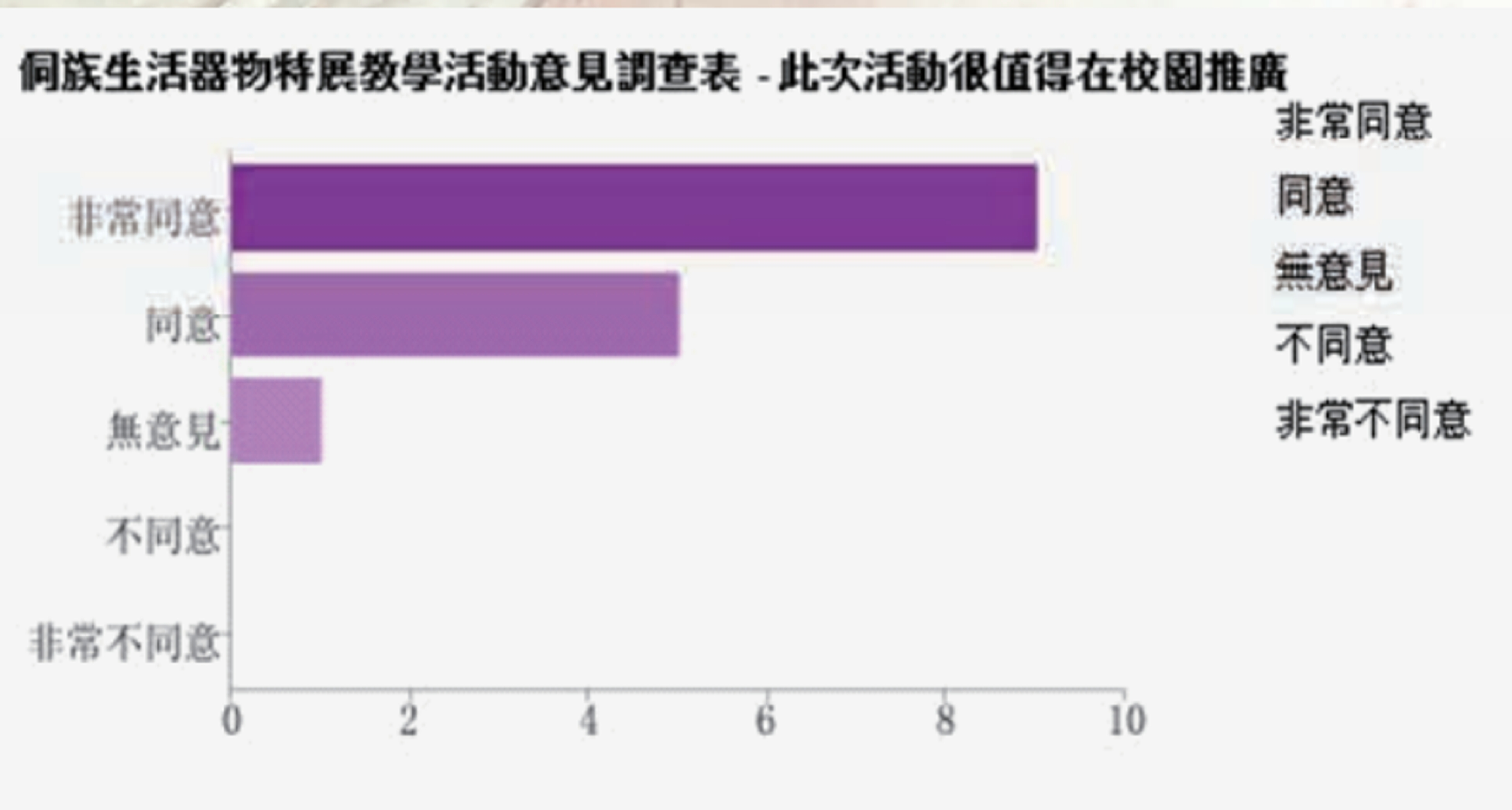

下列三表為該校對參觀侗族特展之兩班學生作匿名問卷,分別就對「導覽人員的表現」、「此次活動可以拓展我的學習視野」、「此次活動值得在校園推廣」等相關調查。統計發現對於三項問題學生多數持 「非常同意」與「同意」的意見,所有問卷沒有不同意的看法:由這兩班學生的反應看來,顯然本次「別有何天——侗族生活器物特展」產生了一定的教育成效(以下為下載自該校前來參訪學生問卷統計):

問卷一:導覽人員表現情形

問卷二:活動可以拓展學習視野

問卷三:活動值得在校園推廣

本次「別有侗天一侗族生活器物特展」 已結束在政大民族博物館的檔期,所有相關物件已經移往位於台東的臺灣史前文化博物館之教育資源中心,進行另一個為期一年之展出與教育利用。

結語

臺灣社會對於侗族雖然較為陌生,談到侗族文化就更生疏了,但是透過這一次的特展,系統化地將侗族的文化精髓一例如和諧、樂活、智慧、永續表現出來,呈現了侗族「日子半忙半閒、生活半豐半儉、喝酒半醉半醒、心境半佛半仙」[9]的境界:博物館的重要功能之一就是教育,政大民族博物館的教育目標是提供一個實習策展的機會給民族學系的學生,在畢業之前能夠有機會實際下手,從規劃一個展覽到實際完成的每一個細節,甚至是展期結束之後的撤除過程,都有機會接觸。此外政大民族博物館也希冀透過每一次的特展,提供校內外的師生以及校外來賓一個和展��出物件對話的機會,藉此增加民眾的知識、擴展民眾的視野。今天台灣已經進入一個多元文化的社會,顯然博物館在教育方面扮演的角色顯得越發重要。

備註:

1.本文根據「第二屆兩岸少數民族(侗族)文化傳承與創新研討會」[2013年7月14日]會議論文改寫而成。本系並願借此文發表之機會,再次表達對於通道縣協助本系進行田調的謝忱。

2.新世紀博物館:新世紀博物館委員會報告,華盛頓特區:美國博物館協會,1984 年。

3.此一展覽是以大陸地區整體的非物質文化遺產(下稱 「非遺」)為主,因此少數民族之非遺內容不但被壓縮,且不完全正確,僅有蒙古族馬頭琴、西南民族之象腳鼓和瓦貓、布依族之地戲面具,寥寥可數。

4.見國際博物館協會ICOM“Museum Definition"項, https://icom.museum/the-vision/museum%20-definition/,檢視日期:2014年6月2日。

5.見《臺灣大百科全書》「博物館教育詞條」,http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=24077,檢視日期:2014年6月1日

6. http://betacity.udn.com/64979/4744834?tpno=0&cate_no=93812,檢視日期:2013年5 月15日: https://plus.google.com/photos/103522895957571086245/albums/5668534477210830641/5668538482455

7.2012年9月10日訪問華興中學帶隊之吳老師(依據田野倫理此為匿名)。

8.依據田野倫理「西平高中」為匿名。

9.引通道侗族自治縣欽代壽縣長2009年10月28日於 「通道侗族自治縣55周年縣慶」開幕致詞。