我在「另類博物館」的二三事

何兆華 | 輔仁大學織品服裝學系 副教授

用 「另類博物館」稱呼輔仁大學織品服裝學系的「中華服飾文化中心」,並不是一個貶抑的詞彙,相反地,是為了凸顯他難以歸類的特性。到現在為止,「中華服飾文化中心」的收藏已達9479件,項目包括織品、服裝、飾品及其相關材料、用具等: 地理範圍涵蓋台灣、中國大陸以及中南半島、東南亞等鄰近國家:族群主要有漢族、 台灣原住民族、中國大陸西南少數民族以及中南半島的傣族、東南亞群島的砂勞越的依班族等。在國內大學之中可說是獨特的教學、研究及設計資源。由於典藏文物不只在物質上蘊含豐富的技藝,也聯繫著豐富的文化內涵,因此,他不但是一個專業的織品服飾博物館,也是一個人類學式的珍奇寶庫。

在因緣際會之下,我從學生時代起到現在做為一個織品系的專任老師,在不同時期,隨著「中華服飾文化中心」,的使命與目標而學習、成長。本文一者分享輔仁大學織品服裝學系「中華服飾文化中心」的建構歷程, 一者則分享我的學習旅程。

一、輔仁大學織品服裝學系 「中華服飾文化中心」的建構歷程

1970年代,輔仁大學織品服裝學系建立初期,在石油危機、退出聯合國等局勢下,紡織業界在「客廳即工廠」政策下逆勢成長,成為 「代工王國」。大量紡織成衣的出口的具體意義,不僅為臺灣賺取外匯、創造經濟奇蹟而已,這股趨勢,同時也促進了台灣本地傳統服飾的流失以及現代服飾的西化。

當時,紡織成衣業界對於保存傳統服飾並不感興趣,也對於「西化」並無疑義。 織品系的創辦人羅麥瑞,是一位德國籍修女,她在面對當時紡織成衣產業這樣的處境時,卻認為一昧地追隨西化,只會讓臺灣的服飾文化斷層,並喪失紡織成衣業在世界的競爭力。因此,自1976年起,運用少數、非經常性的經費開始從事傳統織品服飾的蒐藏與保存工作。保存並重新發現傳統織品服飾的豐富文化遺產,就成為以織品服裝學系, 一條獨特的取徑。在1991年研究所成立後, 於1993年正式成立「中華服飾文化中心」, 希望透過教學、研究、展示與出版,加強對傳統與少數民族服飾文化認識,同時透過教育,將各地獨特之文化資產傳遞給現代的學生,好讓學子們在進行創新設計時,不只 「西化」一途,而能有「另類」的思考。

在典藏方面,羅麥瑞修女最開始的願望,是以保存台灣本土的漢人及原住民的織品服飾作為目標。但在70年代的臺灣,臺灣原住民織品已經是古董界奇貨可居的商品。 以當時微少的財力,以及持續不斷地向國內外的機構和友人募款之下,典藏範圍由台灣原住民逐漸擴大到台灣漢人(閩南、客家) 與中國漢人傳��統織品服飾。隨著1987年臺灣解嚴,兩岸開放探親後,「禮失求諸野」、「保存傳統服飾」的想法,開始激發輔仁大學對中國西南少數民族服飾的採集計畫。因著紡織成衣業界的資助,相關展覽活動、研究計畫、人才培育與出版也陸續展開。透過這一系列的活動,間接地挹注了藏品在研究出版的質量,也藉此進一步爭取到較好的空間設施來保存文物,並有機會讓典藏登錄的系統逐漸數位化。這樣一路走來,已經逐漸具有小型「織品服裝博物館」的規模,目前藏品達有9479件。整體能夠引發的教育研發能量,已不容小覷。

最初,礙於空間與經費的限制,藏品僅能屈身於系辦公室克難簡陋的設備之中。 直到1989年,在德國教友的慷慨捐助下,得以獲得毗將近42坪的展示與典藏空間,我們暱稱之為『紅門』。經過多年的努力,到了 1999年,「中華服飾文化中心」移至朝橒樓新增建的六樓。如今,本中心已具備完整的規模與設備,包含恆溫恆濕空調典藏室、登錄與攝影工作室、展示室、圖書室、行政辦公室、小型藝廊以及會客室。

在組織與管理方面,「中華服飾文化中心」是隸屬於織品服裝學系下所設的教學研究單位,由系主任負責。下設置「中華服飾文化中心管理委員會」,作為推動業務的管理機構。在行政執掌上,本中心設有中心主任一人,由系上的專任老師兼任行政與研究工作,負責典藏、展示、研究相關事宜。同時設有一位專任的保存維護人員,負責藏品的建檔、保存、維護與安全相關工作。

「中華服飾文化中心」的典藏與相關資源除了�實物典藏外,同時收藏與典藏實物相關研究資料約6440冊。為鼓勵中國服裝史的研究,已故的輔仁大學榮譽教授王宇清老師特別捐贈畢生藏書近八百餘冊。此小型圖書室是目前國內相關傳統服飾專業研究,相當齊全的資源。除此以外,歷次採集過程的資料:含一萬張幻燈片、兩千張相片、一百二十卷之視聽檔案,是研究服飾文化不可或缺的一手資料。從2002年起,在行政院國家科學委員會「數位博物館」國家型科技計畫下,成立「織品服飾數位博物館」 (http://www.tcdm.fju.edu.tw)。未來將陸續增加並完善其內容,以期達到開放全體師生及一般民眾學習、教學、研究,與國內外相關博物館館際合作之功效。

二、我在「中華服飾文化中心」的旅程

90年代,當我還是輔仁大學織品服裝研究所碩士班的學生時,便開始參與中心的採集計畫。其中較為重要的是1991-92年開始進行的苗族與瑤族傳統織品服飾的採集計畫。 當時,對於苗族或瑤族,真是一無所知。所以,當每次採集人員回來,分享旅途經驗及服飾的內涵時,我總是無比地興奮卻又悵然若失。

隨著碩士班畢業、「中華服飾文化中心」成立,1994年起我開始擔任中心主任一職。也開始執行「中國西南少數民族織品服飾採集」計畫案(1994)、「彝族服飾文化採集暨研究計畫」(1995)、及「黔東南苗族服飾補足計畫」(1996)。在這過程中, 除了研讀少數民族相關歷史文化�的資料外, 也對豐富且多元的服飾,感到頭疼。興奮的是,藉由研究案的歷練,似乎更能辨認不同族群、不同地區的服飾特色。但頭疼的是, 在缺乏田野經驗的狀況下,我除了「道聽途說」、「死記活背」以外,別無他法。

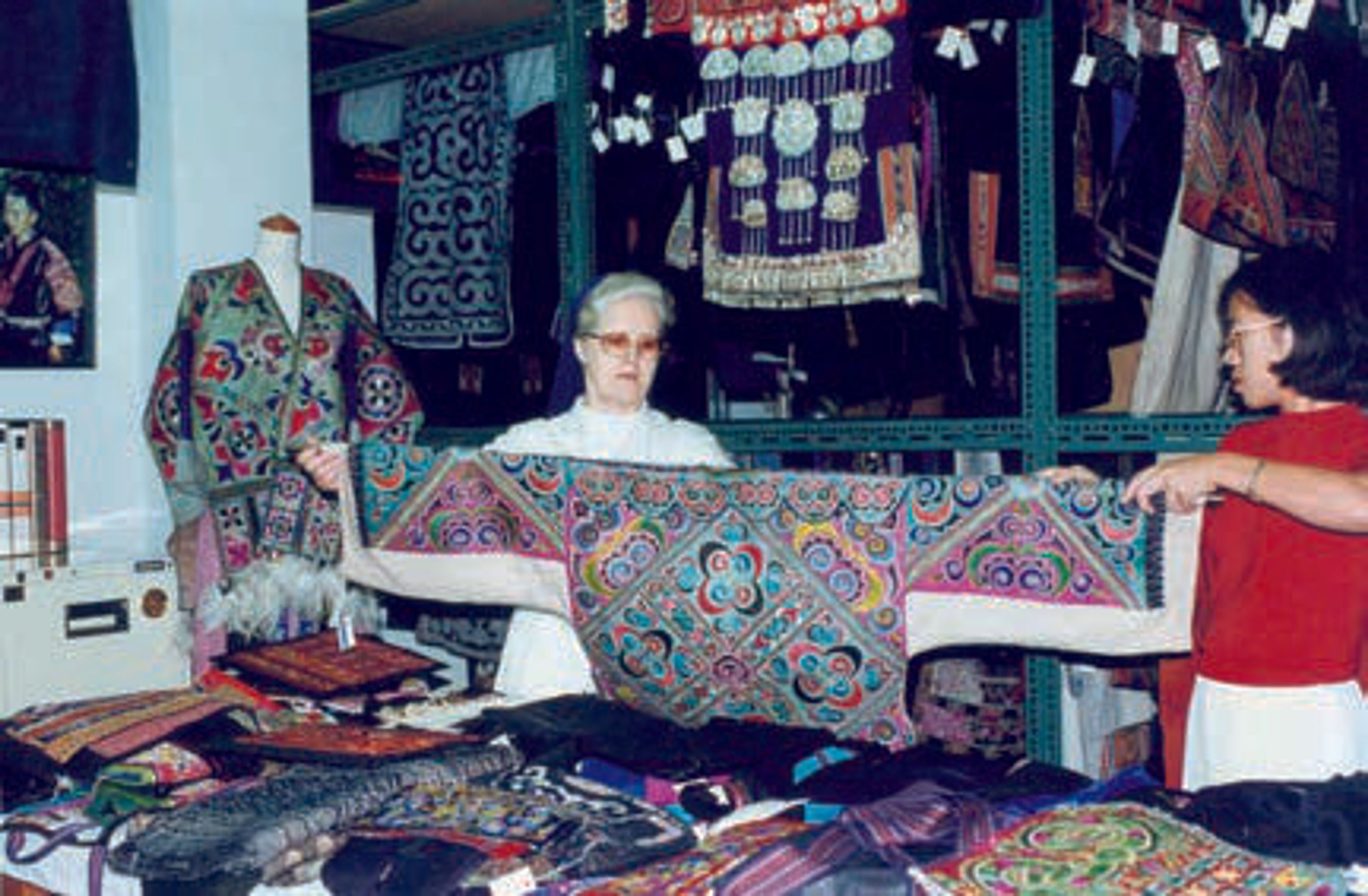

輔仁大學織品服裝學系「中華服飾文化中心」的苗族服飾收藏

文物保存專家造訪輔仁大學

由於擔任「中華服飾文化中心」中心主任一職,學習織品服飾文物保存的方法, 也成了重要的使命。為了避免在規劃過程犯錯,1997年赴美參訪織品服飾相關博物館, 瞭解博物館設計與管理相關專題。在機緣之下,在1997至1998年間,也參與了國立文化資產保存研究中�心籌備處的「國內文物保存現況調查及國內外相關資料收集」計畫。參與這個計畫的經驗,便用來設計「中華服飾文化中心」的庫房。為增進織品保存的知識,2001年由歐洲基金會經費補助下,邀請德州理工大學博物館民族學與織品學研究員暨博物館學專家宛湄(Mei Campbell)教授來台舉辦「織品保存研習會」內容包括藏品管理、典藏計畫、藏品維護等。2002於織品大樓六樓內完成典藏櫃架之建置,並將大部分藏品遷入恆溫恆濕典藏室。

吳政吉設計師所做的苗族服飾創新設計,「邊域明珠-黔東南苗族服飾特展」

在參與文物保存的工作外,幾次大型的展覽,包含1993年2月在台北市立美術館舉辦的「傳薪、穿新、創新」傳統苗族創新展、1999年10月至11月,與國立歷史博物館合辦的「邊域明珠-黔東南苗族服飾特展」,都讓我深刻地體會自己對服飾文化與脈絡的不足。因此,展示的內涵除了顯示服飾的多元、技藝的精湛以外,似乎並無法說明是什麼樣的歷史因素或文化動力,促使苗族要用這種方式呈現其文化。這樣的反省, 也激發我想要進修�人類學相關領域知識的念頭。

三、我的人類學旅程

從「中華服飾文化中心」工作上的挫折,促使我進入人類學的學習旅程。在2001 年進入國立清華大學人類學研究所後,漸漸地,我發現如何從民族誌中,釐清苗人的處境,以瞭解服飾如何作為具象「歷史化」 與「文化化」的脈絡。我從2002年的田野實習,理解到貴州省清水江流域的苗人社會, 提供一個絕佳的民族誌案例,可以去回答這個問題。因此,清水江邊的施洞,也就成為我在研讀博士及後續進行研究時關注的焦點。

我發現要理解人群在時間縱深下的動態變遷,需要面對個別人群文化再現以及社會再生產的議題。我在田野工作中發現人群展現自我認同的媒介,並非總如漢人專擅的文字,而可能是透過口語、圖像等非書寫的記憶方式來訴說並展現人群內部的認同與文化變遷的邏輯。清水江流域的苗族,生態上與地理位置上的特殊性,使得這個過去被稱為 「生苗」、現在被稱為「天下第一苗」的地區,在文化歷史上與晚清時期「開闢苗疆」 與「苗亂」有密切關係。其次,因清水江的貫穿性,使得當地人在貿易、人群、物質各方面與外界有密切的來往。再者,花布、古歌、祭祀頌詞似乎有某種程度的關連,三者似乎不同層次地說著「過去」,顯然是當地人有一套表達「歷史」的方式。

施洞苗衣最引人注目的是其繡花片,繡花片上的故事十分多樣,故事內容包含英雄祖先、神話祖先、戲曲人物、民間故事等。 這些繡片圖案的背後,似乎與宇宙觀及歷史��有關,十分值得深入探討。面對過去發生過的歷史事件,無論是戰爭或貿易,鮮少是著錄於史籍的,口語的流傳反而是較多的。施洞地區對於記憶過去戰爭與貿易的方式,迥異於漢人,顯現出一種用繡片上的圖像書寫歷史的獨特方式,其中最引人入勝的就是張秀眉與務冒細的故事。故事不但顯現開闢苗疆時苗漢的衝突,最難能可貴的是顯露當地人(尤其是當地女人)表述自身處境的歷史化過程。透過剪花高手將圖像與故事代代相傳,不但創造了苗人引以為傲的服飾文化, 更在上面透過書寫創造苗族人群共同的認同。究竟這歷史事件,如何塑造並轉化苗人的人觀,則是必須深入釐清的問題。

在這十年之間,我陸續進行解開這些圖像背後的文化邏輯計畫。其中蝴蝶與鳥,魚與水生動物,龍與牛,都與性別建構及生育繁衍的概念有關。隨著深入當地進行田野調查,益發瞭解圖像背後象徵意涵的複雜。隨著筆者博士論文的完成,發現現在的能力僅能解析施洞苗族的圖像的名稱與用途,但對於不同類型的圖像,如家花、剪紙花、銀花等,則尚有許多迷團,有待我繼續努力去解開。

我的田野地:清水江畔的施洞。

施洞苗族仍用傳統方式紡紗並織造布料。

四、結語

回首這近三十年的時間,我隨著輔仁大學織品服裝學系「中華服飾文化中心」獨特的軌跡,也走了一趟特殊的旅程。其中,典藏文物中豐富的染織繡技藝,每每讓我讚嘆並感佩不同地區、不同文化的「女性」,能用巧思,化平凡的布為神奇繽紛的畫布。除此以外,在深入田野調查後,更加體會女性巧思的背後,原來都有不同的文化邏輯與歷史處境。人類學最珍貴的,不僅在以當地人瞭解地方知識的角度,更在於尊重與擁抱多元文化的價值。如果說,「中華服飾文化中心」物質的收藏,豐富的我的視野,那麼, 人類學的訓練,則是拓展我的眼界,讓我得以以「雙視野」,來觀察、體會、並瞭解服飾底下的豐富底韻與文化內涵。

施洞苗族盛裝服飾繡片,訴說著生育繁衍的理想

施洞塘龍村苗人盛裝打扮

2006年施洞苗族婚禮