用空間再現人類學史──以多維表意介面挑戰多元論述

劉斐玟、曾瓊瑩、許善惠、楊雯娟 | 中央研究院民族所博物館

中研院民族所博物館在今年四月,推出了一個別具特色又頗具挑戰的特展: 「威權時代中多元論述的星火:1950s-1970s 臺灣人類學者與原住民研究」。博物館的展示向來以「物」為焦點,以物質文化來呈現文化型態與生活慣習,而要以「物」 來展示人類學史的發展脈流,卻屬少見:甚且要以物來同時展示三個概念:威權時代、 多元論述、學者與研究對象(原住民)之間的關係,更有它的難度。更困難的是,如何讓來訪者在參觀展覽後,能感受到一種「溫度」,有感於早期人類學先輩披荊斬棘,凡事親力親為的為學態度,或感動於他們以啟山林、化育後學的學術情懷。能否感受到 「溫度」,只能靠您親自來展場體驗,但是要把人類學先進的治學熱忱與學者風範呈現出來,則是在博物館策展人提綱挈領的大架構下,在細節處用心了。

所謂策展的大架構,可分為策展主題的敘說軸線(narrative axes),和呈現敘說軸線的表意介面(expressive horizons)。在策展人�蔣斌和何翠萍訂定了「1950s-1970s 的臺灣」、「生活與研究」,和「研究計畫與成果」三條軸線後,如何透過多維表意媒介來說故事,就有賴博物館團隊的匠心獨具了:透過展場美學、藏品美學,和影音美學,一方面要能達到主題聚焦的效果,一方面又能開展出策展主軸的對話空間。以下是博物館工作團隊台前、幕後的經驗分享與心情點滴。

展場天地:從學術走向大眾 / 中研院民族所博物館 | 曾瓊瑩

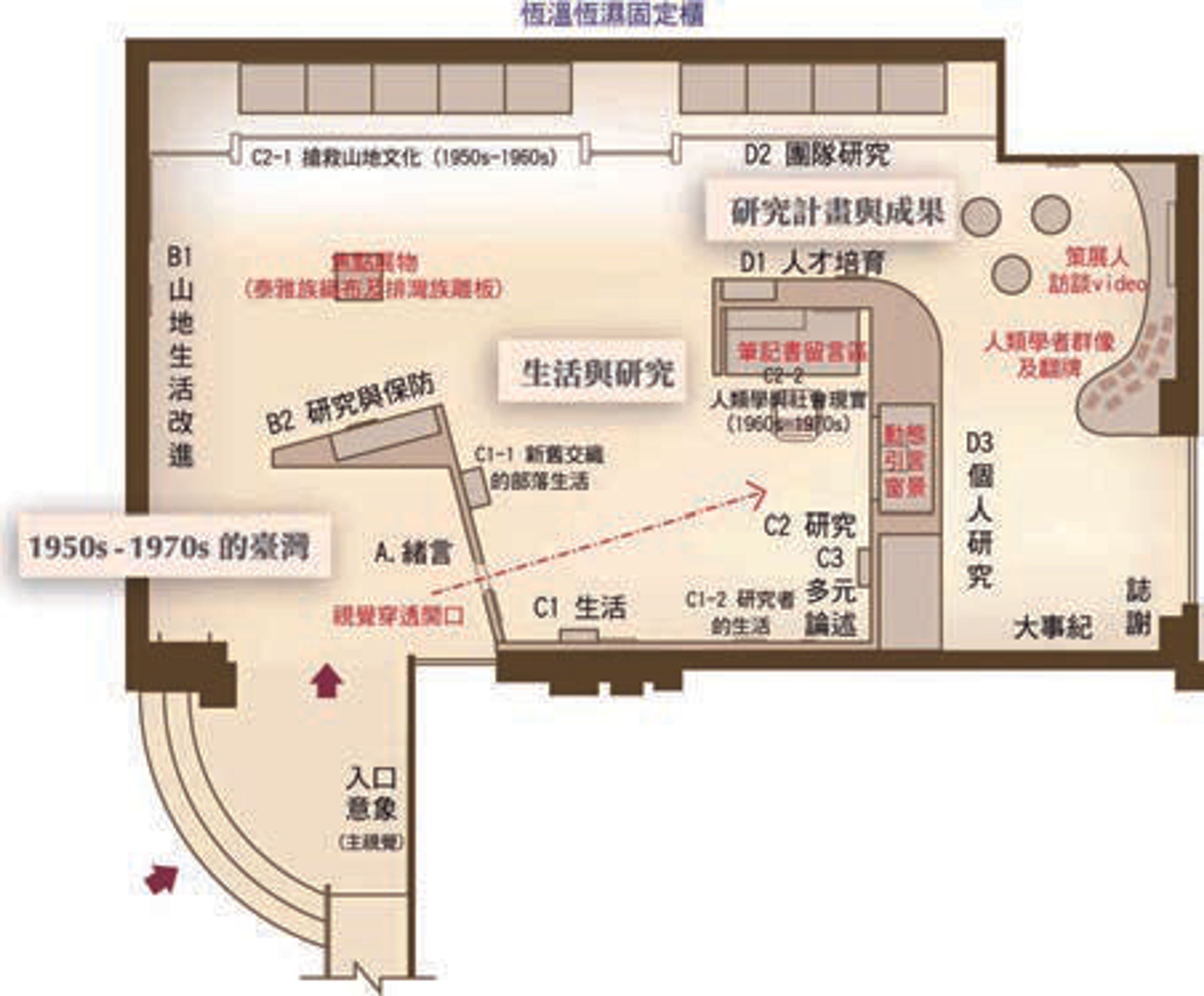

展場平面配置圖

有一學術單位蓋兩棟大樓,某日承辦人員閒聊。甲:「唉!我的老闆是研究文化的,強調多元觀點,所以每次開會都沒有達成一致性決議,已經第十個月了,我們還停留在討論階段。」乙:「別提了!我的老闆是研究數學的。為了透��過不同變數找到最佳解,整棟大樓已經被敲掉重做十次了。」這雖是一則將學科特性誇張扭曲後的笑話,但也點出了學術研究與行政現實互相接觸時, 所必須調和的本質性差異及衝突。

一個展示的產出過程亦然。為了在合理的時間、經費、品質控制下,將策展人的學術理念落實為具體展示,往往必須擺盪在效能導向的工具理性與文化導向的人文理性之間。以下嘗試就展場空間設計的角度,簡單分享本次特展的相關技術與經驗。

有之以為利,無之以為用: 虛實明暗與空間秩序

空間作為一種展示媒介,透過虛實、明暗、比例、形狀、尺度、秩序......等因子的穿插變化,再搭配物、聲音、影像、道具等意象媒介,提供觀眾一種平面及數位媒體所無法取代的綜合性感官經驗與記憶。

由於可使用的展場面積有限,本特展特別運用了穿透、端景、銜接、延伸、壓縮與開展等手法,試圖創造出具層次感及趣味性的空間。

一進入展區,映入眼簾的半堵擋牆、壓低的天花板以及幽微的光線,營造出一種低沉的心理氛圍,呼應展題的「威權時代」。 設計團隊在其中創造出一個可供視覺穿透的開口,觀眾可透過它穩約窺見展示重點之一:動態引文窗景,一方面暗示展題中「星火」二字的所指,另一方面也誘發觀眾繼續一探究竟的好奇心。接著空間向上向前開展並漸趨明亮,逐步引領觀眾進入主要展區: 在B2及C1單元之間,策展團隊挑選出兩件具時代性符號的文物—��—挑織出三民主義等字樣的泰雅族織布及刻有青天白日徽號的排灣族人像雕板——作為焦點,兼具空間銜接、過渡與轉換的功能:動態引文窗景及走道盡頭的總結影片,除了資訊的提供,也兼具視覺延伸的功用:斜牆與弧形牆面/桌台則在四平八穩的空間內創造出壓縮、開展、轉向的空間趣味,並軟化了原本略顯僵硬的方正空間。

值得注意的是,本展覽的空間序列雖大致依展示敘說軸線展開,但因受限於既有設備位置,「生活與研究」及「研究計畫與成果」兩大單元中,以文物展示為主的 1950-1960年代百科全書式民族誌團隊調查成果(子單元C2-1、D2)自然而然地被集中至左側恆溫恆濕固定櫃,而以展示道具、 文字書寫、田野影像或訪談影音為主的其他子單元則集中於右側開放空間,使得整體敘事的連續性產生了些許斷裂,實是文物保存前提下的不得不然之舉。

仿真或寫意:展示佈景道具的應用

為了拉近觀者與藏品之間的距離,本展示中大量使用了展示佈景及道具,如:複製公文卷宗、《山光週刊》摘印本、人類學者書房佈景及筆記書留言本、人類學者群像翻牌......等,除了建構、模擬或再現出特定時空脈絡,也讓觀眾透過翻閱、書寫、拿取等動作,獲取更具身體感的參觀經驗。

文物、文件資料或田野影像等因具有 「證物」性質,它們如何被呈現,以及這樣的呈現方式究竟再現了什麼,常會經過反覆討論與驗證。佈景道具作為一種展示手段而非標的,在「真實性」與「趣味性、可親性」間的分寸拿捏相對有較大的彈性,但也並非完全沒有困難。

以C2-2單元為例。1960年代後期到1970年代的展示素材,以多位學者的大量文字書寫為主,幾乎沒有可配搭的影像及文物,在設計溝通之初,策展人即表達對純文字展示容易流於枯燥的深切憂慮。設計師對此提出一個構想:「搭建一個場景,模擬學者的工作室,透過一旁的窗戶,可遠眺部落遠景, 將最具代表性的幾段學者語錄輪流投影在窗景上。書桌上則置放摘錄了個別學者引文的筆記書,讓觀眾可以寫下對這些引文的想法。」這個將文字書寫予以畫面化及道具化的構想,立刻獲得了策展團隊的喜愛,認為頗具「化展示限制為特色」的潛力,但同時也有些疑慮:以時間而言,策展團隊並沒有可與上述年代相對應的部落遠景照片,雖然館藏許多1960年代前期照片中所呈現的部落景觀,應與1960年代後期所見相差無幾,但是否要將這些照片僅作為場景意象,而非特定時空的影像證據來使用,是第一個問題。 再以空間而言,當時人類學者在田野地往往席地而坐,板凳充當書桌已是奢侈的待遇。大書桌及書本通常是回到研究室整理資料時才可能出現的景觀。但若將場景設定為研究室,則窗外又不可能出現部落景觀?!透過這個「混搭式」的場景,我們究竟想建構或再現什麼?而觀眾又會如何理解與想像?

最後由策展人拍板定案,認為此單元展示重點為文字,如何提高其趣味性為首要任務,並不在於田野場景的重建(這個任務已在單元C1中透過大量田野影像蒙太奇的手法呈現),因此同意採用設計團隊的提案。

原意�與意外

展示構想及意圖,或因製作過程中的層層轉譯與流失,或因參觀者的經驗差異,未必永遠與展示效果成正比。特展開幕至今月餘,透過初步的觀察與訪問,觀眾普遍對展示內容及展示手法的豐富層次表示肯定,但也發現部分費心設計的裝置未達預期效果, 或礙於現實的妥協方案卻意外產生奇佳的效果。

以學者引文筆記書為例,原是為了讓觀眾與個別學者的理論觀點互動而設計的道具,但因裝訂過於精緻,以及過往的博物館作為一種「殿堂」,其威權形象仍遺存於部分觀眾意識深處,使得大部分觀眾不敢擅自書寫或觸摸。經主動邀請幾位參訪者率先書寫,並攤開於桌面上當作示範後,情況才逐步改善。

又如展場音聲效果的設計。原先的規劃是各單元訪談影片以指向性喇叭播放聲音, 以免相互干擾,並在「山地生活改進」及 「生活與研究」兩單元入口處,各設一台感應式播音裝置,在觀眾進入該單元時,會分別響起〈山地生活改進運動歌〉以及原住民的祭儀吟唱,但最終因預算及音檔取得等因素,所有影片僅能以基礎音量公開播放,並以策展人田野採錄的排灣族吟唱音作為整個展區的背景音效。這原是不得已而然的折衷措施,沒想到一位觀眾在參觀後,卻有感而發地表示:「展覽中聲音的設計很有意思, 在一言堂的背景,卻放出這麼多人聲(而不是用耳機讓展場安靜化),中間還夾著原住民自己的聲音」——從展場音效中不期然地流露出多元論述的氛圍,也算是意外的驚喜。

動態引文窗景及筆記書留言區

藏品乾坤:從文物脈絡到學者風範 / 中研院民族所博物館 | 許善惠

在過往的威權時代中,有鑑於政府政策與社會趨勢造成「山地文化」的快速流失, 民族所的研究人員們秉持「搶救山地文化」 的使命感,透過田野調查,辛苦帶回了3200 多件藏品。策展團隊如何根據敘說軸線,千挑細選出50餘件藏品展出呢?在既有藏品之外,我們也仰賴許多老師以及典藏機構的慨然借展,其中又有哪些不容錯過的展件呢?

歷史不言・文物表意: 見證威權時代社會氛圍的藏品

如何表現1950s~1970s威權時代中臺灣社會氛圍的藏品?很幸運地,我們找到了兩件「特殊」的展品,一件由石磊先生於1960 年在南澳村採集的泰雅族織布,同材質的布匹有十餘件,但是編號30316這件粉紅色的布匹除了常見的菱形紋飾外,更以黃色的毛線挑織著大大的「三民主義解救同胞反攻大陸」字樣。根據石磊先生的記憶,這是他們進行田野調查時,請當地族人示範製作的布匹,這樣的花紋��並不是當時所普遍使用,或許是族人覺得這些「從中央來的人」可能會喜歡這樣的紋樣而特意製作。另一則是 1957年來自屏東泰武村排灣族部落的木雕人像板,一般在排灣族木雕人像旁常見有人頭紋、百步蛇紋或是獵物如山鹿山豬等紋飾, 但這一件卻刻畫了兩個國民黨黨徽。雖說這兩件文物在當時的標本資料卡中並未留下太多紀錄,但是隨時代流轉,臺灣政治氛圍更迭,這兩件藏品現在看來格外特別,而安排在展場內部的島式玻璃櫃中,不但具有破題效果,亦突顯了他們的不凡。

圖左:挑織了「三民主義」的泰雅族織布

圖右:刻有國民黨黨徽的排灣族木雕

民族學標本的特質: 文化脈絡與研究脈絡

在1950到1960年代中期的台灣原住民研究,多由團隊成員分組分工,透過標本蒐集、拍攝、訪談,請報導人示範製作過程等方式,進行百科全書式的民族誌調查,包含生產方法(農耕、漁撈、狩獵、採集、飼養)、生活方式(衣服、飾物、飲食、建築、交通運輸)、工藝技術與知識(紡織、 編籃、武器、製陶、木工等),還有娛樂與嗜好品(樂器、玩具、造酒、煙草)以及宗教信仰與儀式等各面向。也由於是民族學調查,所以每件藏品都詳細記載著採集地點 (來源部落)、採集者、採集年代等基本資訊,同時,亦附有相關的標本圖繪、田野照片、民族誌報告等資料,這也是此批館藏的特色所在。

民族學標本的價值意義,不在於器物本身的藝術性,而是它所代表的文化樣貌, 採集時所記錄的資料越齊全,後續可供研究的空間就越高。因此在展品選件上,不是 「選美」,而是以文化脈絡資訊的完整度為優先考量。本所典藏的國寶排灣族佳平舊社 zingrur 頭目家屋祖靈柱,就是最佳例證。這件藏品除了木雕本身的藝術價值,以及它在歷史文化上的獨特性之外,從日治時期起就已留下較完整的紀錄,亦是當時能通過國寶鑑定的一大因素。

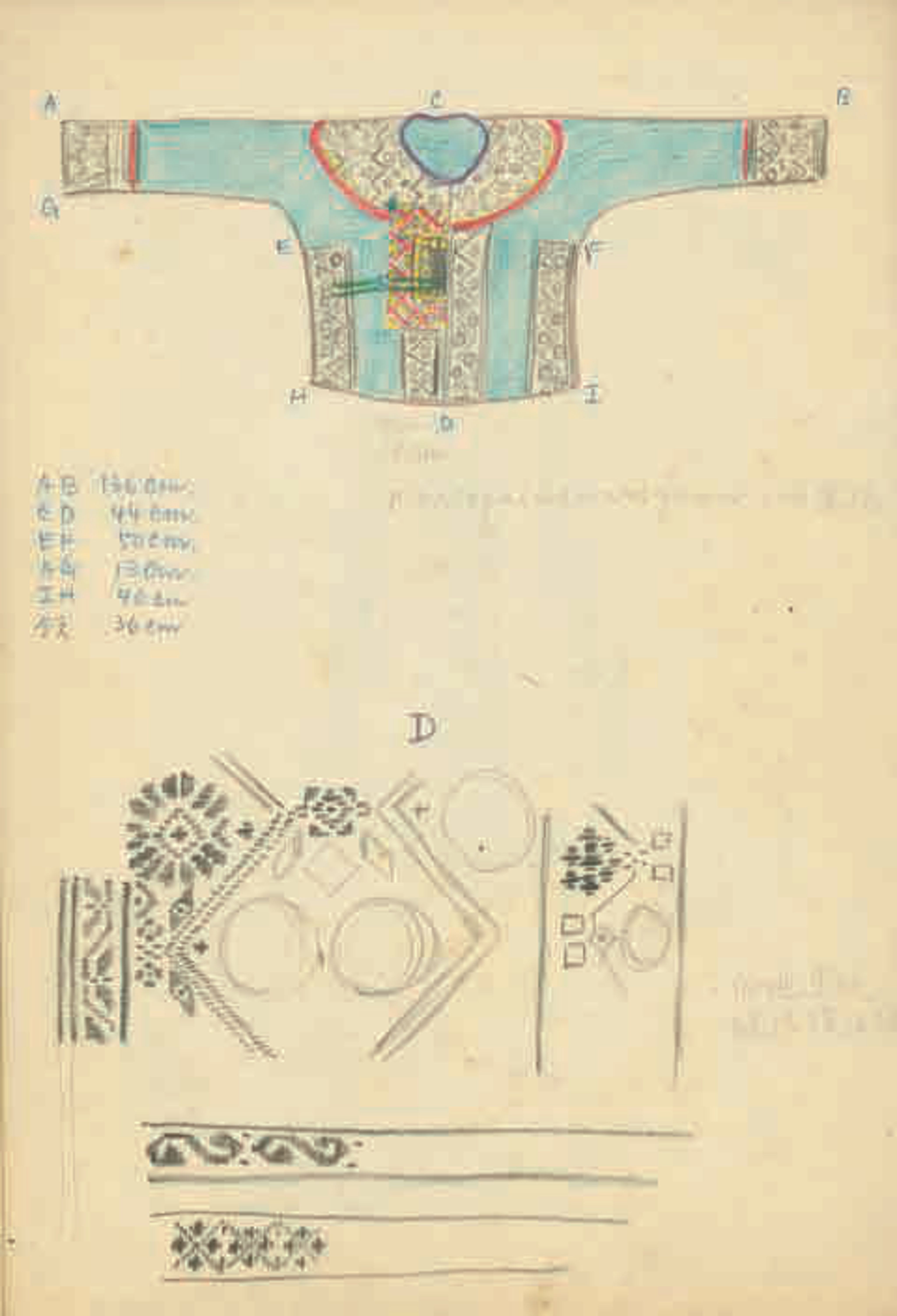

除了側重脈絡資訊外,本展的另一特點就是三合一的展示手法:大量使用藏品、 人類學家的標本圖繪或文物照片,以及文字資料(民族誌/研究專文/筆記)的併同展出。這樣的展示手法,讓觀眾在觀賞藏品之餘,也能領略人類學家「十八般武藝樣樣精通」的才華(能繪、能拍、能觀察、紀錄、 分析、著述......),既豐富了視覺層次,亦增添參展樂趣。

藏品之外:田野筆記與書信

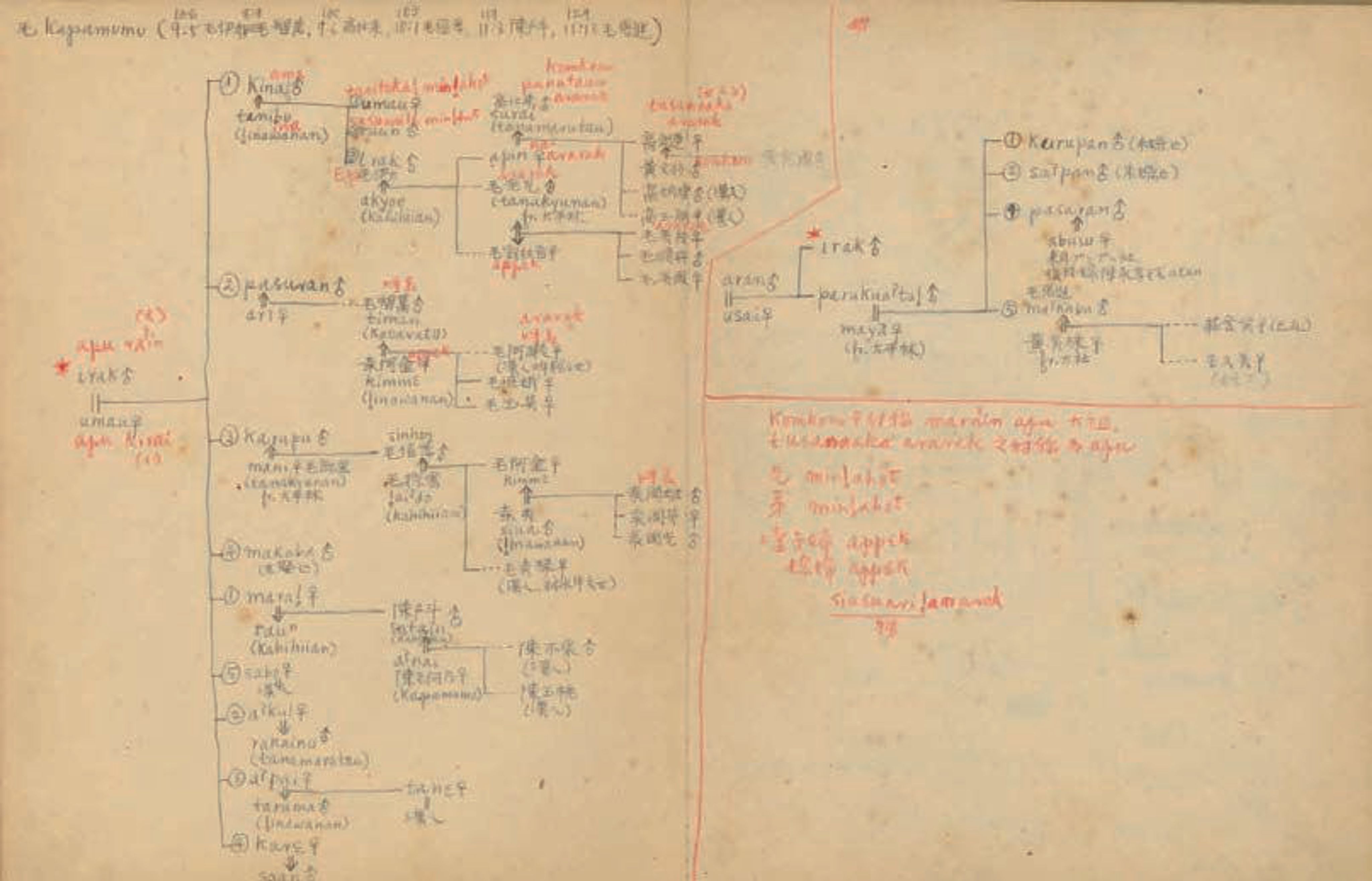

由於本特展涉及的面向廣泛,館藏或許略可表現當時臺灣原住民的生活與人類學家研究的樣貌,但是對於臺灣人類學家的傳承這個重要的面向,以及日月潭邵族的調查研究、還有各族對於系譜、宗教、心理,以及 1970年代之後許多重要的研究方向,所內館藏完全派不上用場。所幸陳國偉老師提供陳奇祿院士的日月潭邵族調查、屏東排灣族調查田野筆記:李子寧老師也提供了李亦園院士當年在宜蘭南澳進行泰雅族調查的田野筆記,讓觀眾得以親炙大師手稿。陳院士特別以洋裁簿為筆記本,運用其中的方格紙手繪工整的系譜與各式統計圖表,當中還有各種族人衣飾用具的標本圖繪,筆觸流暢而細膩。 李院士則使用適於單手掌持握的筆記本,記下日誌、花費帳目,還有各種泰雅語詞彙,又或是密密麻麻的報導人口述故事,對於重要之處並以紅字註釋。兩位院士的田野筆記,不僅流露了早期學者嚴謹的治學態度,更表現出他們對原住民文化的尊重與重視。

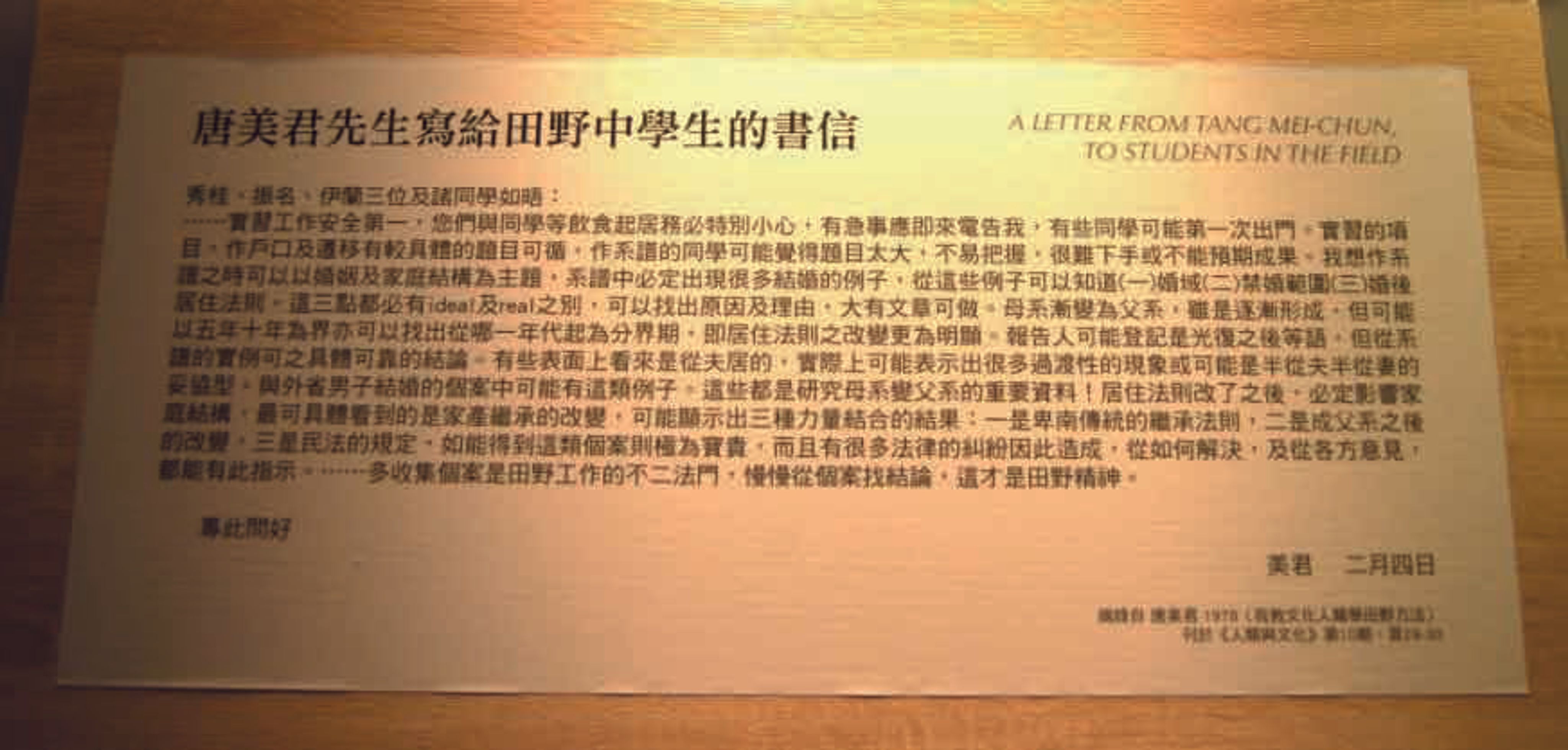

值得一提的是,本次展覽亦節錄了一則唐美君先生寫給學生的書信,字裡行間殷切關懷,讓我們感受到師長對於初次進行田野實習的學生們在生活及學業上的溫暖叮嚀與關懷。對於習於大量印刷出版書籍或是電子資訊氾濫的年輕一輩學子來說,透過幾位先生們的手跡或是書信所傳遞的「溫度」,相信更能貼近往昔時光。老師們年少時的身影也鮮活了起來。

吳燕和所繪製的阿美族藤編酒瓢及排灣族陶壺

陳奇祿院士的田野筆記:日月潭邵族調查之毛家系譜

陳奇祿田野筆記:排灣族歐雪霞家的女子長衣圖繪

陳奇祿田野筆記:排灣族歐雪霞家的男子短衣圖繪

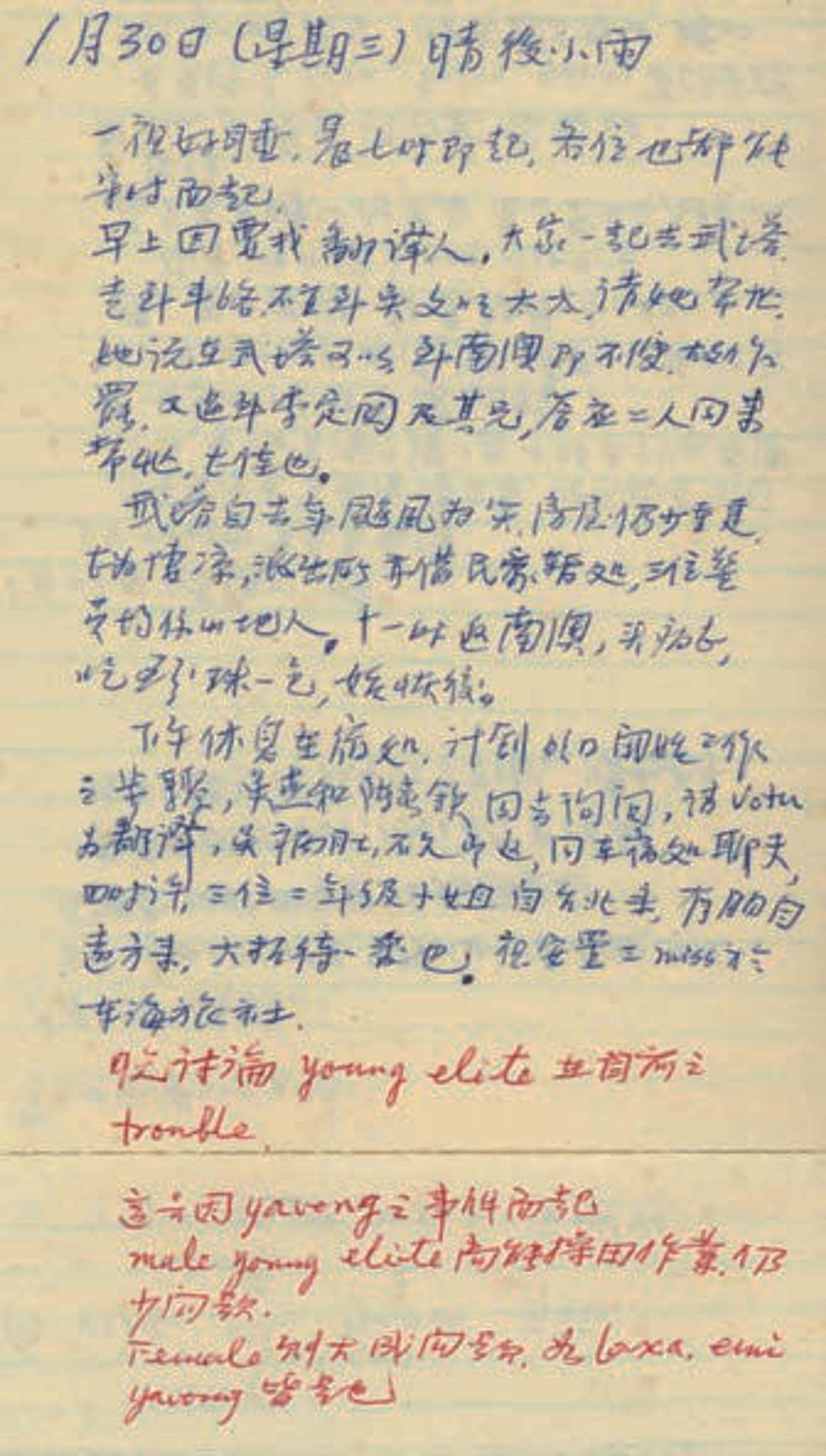

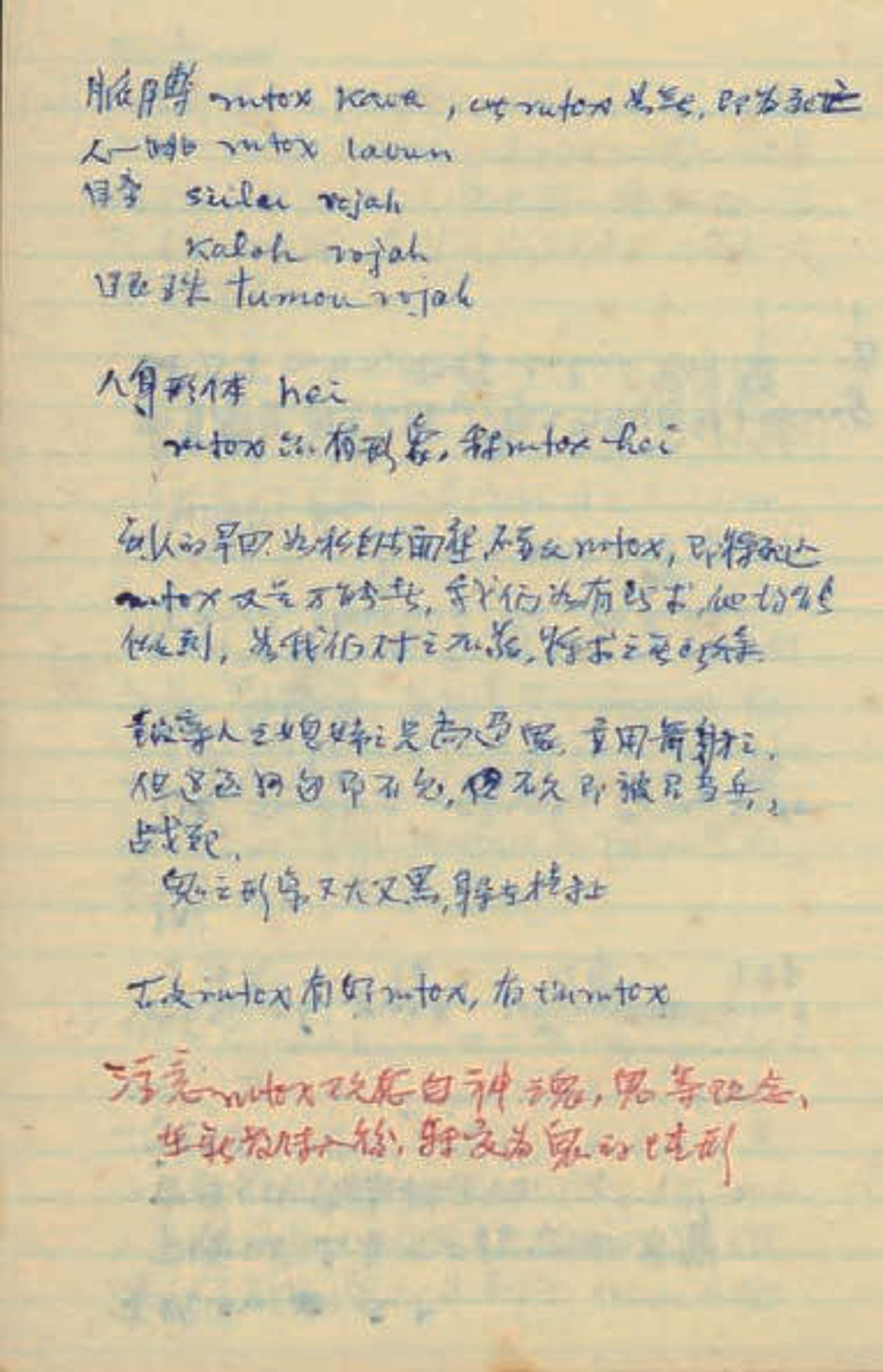

李亦園院士田野筆記:1月30日的田野日誌。出自於南澳(七)

李亦園院士田野筆記:占卜與人觀的訪談紀錄。出自於南澳(五)

唐美君先生寫給田野中學生的書信 (展場輸出照)

停,看,聽!故事背後的故事 / 中研院民族所博物館 | 楊雯娟

用碎玻璃剃頭。攝於宜蘭縣南澳鄉,1960年9月。

織帶的泰雅族男子。攝於宜蘭縣南澳鄉,1961年3月。

本次特展所展出的230張影像,是從 6000多張的典藏影像中,精挑細選而得。而精挑細選的原則,除了要切合展題外,另一要件就是「吸睛」。能引發興味的影像,確能拉近展覽與觀眾之間的距離。有位觀眾參觀後,便興味�盎然地告訴策展團隊:「展區裡有張用碎玻璃片剃頭的照片,好有趣!」

猶記1990年代甫進民族所博物館,著手整理這批人類學者當年採集之田野影像並進行數位化時,每每折服於這些影像的細緻內容。學者們總能清晰洞見當時原住民體現在生活上的智慧,並精準地加以記錄。讓參觀者透過這批迷人的影像,深刻感受到屬於那個時代的氛圍。

影像迷人之處,不僅是它所呈現的文化景象,更在於它投射了人類學家親力親為的做事風範。1950至1970年代的攝影多採用 135或120 黑白底片,早期這批人類學者自田野地結束拍攝、考察後,幾乎都是回到由自己設計建置的簡陋暗房裡,完成所有影像的顯影、成像、沖印及晾曝等作業。能在如此克難條件下,留下這麼豐富的田野影像實屬難能可貴。

以展場中這張泰雅族男子織帶的圖像為例,初看影像的觀眾可能會有些困惑:展場中的影像不都是精挑細選的嗎?何以照片中人物的額頭處,會有「髒污」呢?其實, 這是在暗房沖片時,因夾具疏失,導致底片的一小塊面積無法被藥水覆蓋,繼而在成像時,產生黑影。在大眾早已習慣影像快速生產、便利複製的數位時代裡,這種在暗房沖洗過程中,烙印在原始典藏資料上的「痕跡」別具意義:它不僅顯露出攝影本身無可取代的「手工性」,更是一種抹滅不去的物質性記憶。

重新編碼的記憶

阮昌銳老師訪談畫面。2013年10月7日,楊雯娟攝

除了用照片記錄當年田野調查的場景外,策展團隊也嘗試以訪談影像,由人類學家親自帶領大家進入他們過往的記憶寶盒中。我們透過數次輕鬆但深入的訪問,捕捉了先進們生動的聲音與表情。那些躲藏在靜態影像後,更精彩的田野故事,透過一個又一個訪談錄像的相互激盪、碰撞,最終自展場幾個僅10吋大的小小蒙太奇框架裡倏地躍出!想知道阮昌銳老師當年在田野地為何會被警察用槍抵著押進分駐所嗎?只要前來觀賞這些動態影像便知分曉!

要播放動態影像其實還有一項嚴峻的挑戰,那便是如何讓觀眾願意「駐足」看完純粹談話性的影片?為了排除這項隱憂,策展團隊做了一個自主實驗,測試一般人站著觀看此種錄像的耐度是多久。結論是10分鐘。 於是,配合輕鬆的背景襯樂與轉場特效,我們將每段訪談都精準剪接,儘可能將它控制在10分鐘的時限內。

視野再延伸

當然,再怎麼匠心獨具的展覽,如果沒有觀眾,也是白搭。於是,在距離開幕不到兩個月的時間,我們決定趕製一支一分三十秒的宣傳短片——這也是民族所博物館的頭一遭。

這支短片的最大挑戰在於:如何讓普羅大眾能對此檔特展中極具份量的台灣人類學家有所認識,並對原住民文化產生一窺堂奧的興趣?我們是否達成這項目標,只能由觀眾來評斷了(短片網址:http://www.youtube.com/watch?v=naFikrX-cA0)。

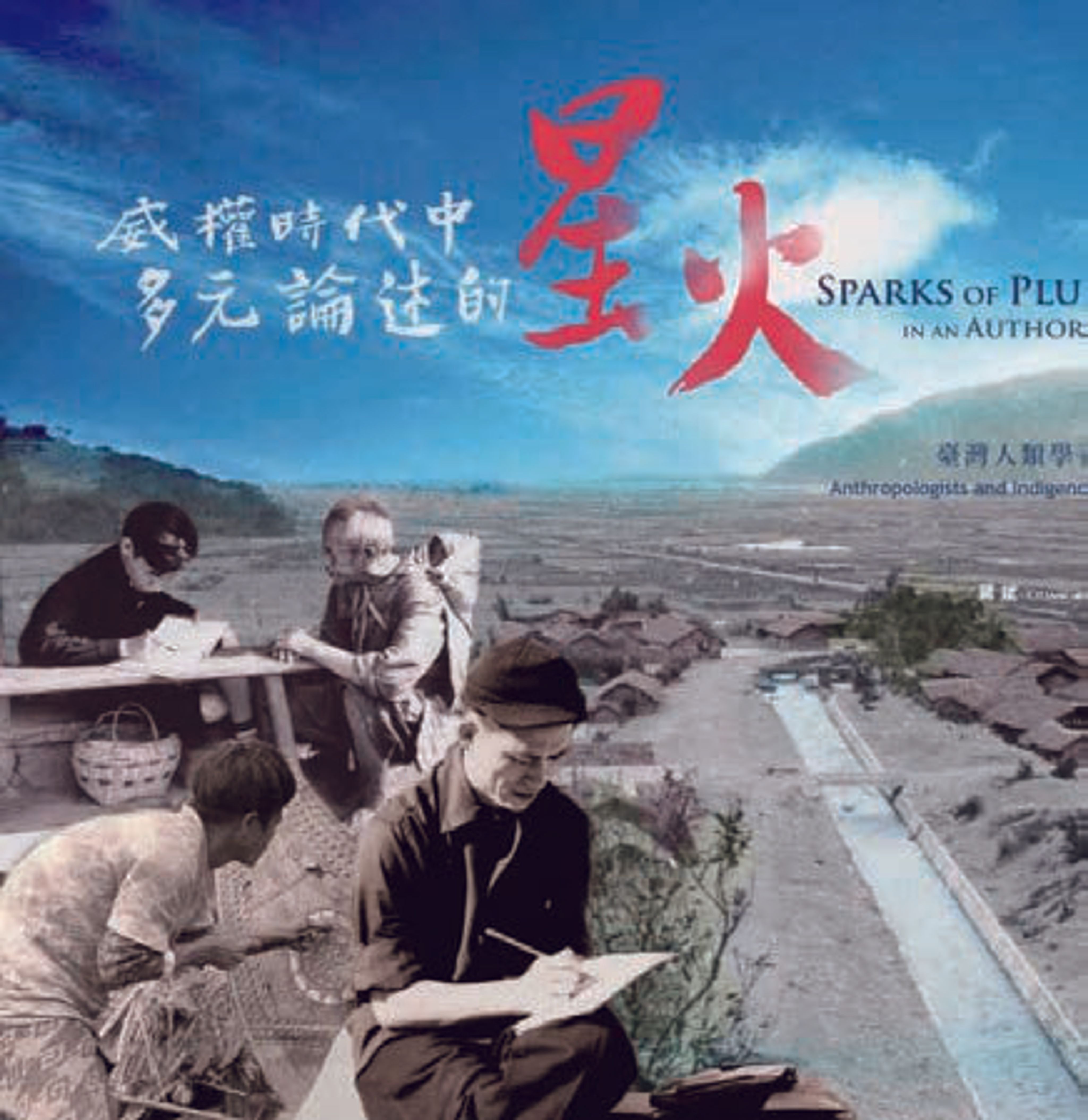

最後,說個小插曲,那就是關於主視覺的設計。如前所提,1950至1970年間所留下的紀錄主要是黑白影像,但因其後蘊含著無限寬廣的故事性,我們如何於其上增添具視覺衝擊性的展示元素呢?感謝數位時代的繪圖編修:將原有的黑白影像,再製成藍天白雲與潺綠流水。更特別感謝水墨藝術家何信旺先生為這檔特展跨刀:他具有厚度的書法,套上豔紅的「星火」,生動地舞動在幾位人類學先進們認真田調、做筆記的形影上方。我們深深地冀望,透過主視覺的吸引力,能引領大眾走進這個豐富多元的人類學時光隧道。

主視覺的設計稿